北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会再次成为公众关注的焦点,随着新增本土确诊病例的出现,其详细的活动轨迹一经公布,便迅速引发了社会各界的广泛讨论与深刻反思,这不仅仅是一份关于病毒传播路径的通报,更是一面镜子,映照出在常态化疫情防控背景下,个人行为与社会整体安全之间的微妙联系,以及超大城市公共卫生体系所面临的持续挑战。

轨迹公布:信息透明与精准防控的基石

公布新增病例的活动轨迹,是疫情防控中“流调”(流行病学调查)工作的关键一环,其核心目的在于“溯”与“隔”,通过详尽还原确诊患者在特定时间段内的行动路线、接触场所与接触人员,疾控部门能够:

- 快速锁定传播链:追溯可能的感染来源,理清病毒传播的代际关系,判断是否存在隐匿传播。

- 精准划定风险区域:根据轨迹涉及场所的风险等级,及时划定封控区、管控区和防范区,实现“点状发力”,避免“一刀切”式的大范围封锁,最大限度减少对经济社会生活的影响。

- 高效开展风险排查:及时向社会发布提示,让同一时间段内有轨迹交集的人员能够主动报备、接受检测、落实隔离,从而第一时间发现并控制潜在风险点,防止疫情进一步扩散。

此次北京公布的新增病例活动轨迹,再次体现了信息透明的重要性,详细到具体时间、地点(如某小区、某商场、某餐厅、某公交线路),甚至购物记录,这种高颗粒度的信息公开,既是对公众知情权的尊重,也是动员社会力量共同参与防疫的有效途径,它让每一位市民都能对照自查,成为自身健康的第一责任人,同时也对病例当事人可能带来的不便表示了理解与共情,营造了群防群控的良好氛围。

轨迹背后:都市生活的剪影与风险点的警示

仔细审视公布的活动轨迹,往往能勾勒出一幅生动的都市生活画卷,通勤、工作、购物、就餐、接送子女、休闲娱乐……这些看似平常的生活片段,在疫情之下却可能成为病毒传播的“温床”,轨迹中频繁出现的公共场所,如:

- 人员密集的购物中心与菜市场:空间相对封闭,人员流动性大,接触频繁。

- 公共交通工具(地铁、公交车):早晚高峰时段车厢内人员密集,是潜在的传播环境。

- 餐厅食堂:用餐时无法佩戴口罩,增加了飞沫传播的风险。

- 学校与培训机构:涉及未成年人群体,防控要求更高,一旦发生疫情影响面广。

- 娱乐休闲场所(影院、健身房等):室内活动,人员接触较多。

这些节点提示我们,在享受城市便利生活的同时,必须时刻绷紧疫情防控这根弦,任何一次的疏忽大意,例如在公共场所不规范佩戴口罩、忽视手部卫生、参与不必要的聚集活动,都可能为病毒的传播提供可乘之机,病例的活动轨迹,就像一份无声的警示,提醒着每一个市民:风险可能就在身边,个人的防护行为直接关系到防疫网络的牢固程度。

应对与反思:常态化防控下的韧性与智慧

面对不时出现的散发病例,北京的应对策略展现了超大城市疫情防控的韧性与智慧。

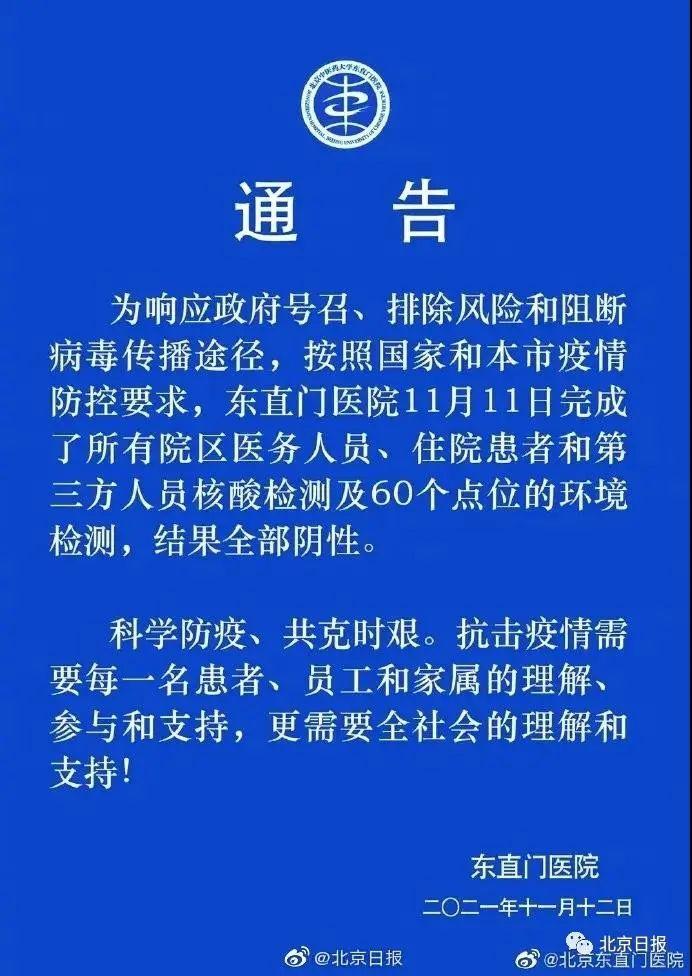

- 快速响应与闭环管理:一旦发现阳性病例,立即启动应急机制,开展流调、采样、检测、隔离、消杀等一系列工作,确保各个环节无缝衔接,形成管理闭环。

- 分级分类管控:不追求“零风险”,而是强调“动态清零”,根据风险评估结果实施差异化的管控措施,努力用最小的代价实现最大的防控效果。

- 科技赋能精准防疫:大数据、健康码、行程卡等科技手段在流调溯源、风险识别中发挥着越来越重要的作用,提升了防控的效率和精准度。

- 持续优化防控措施:结合病毒变异特点和疫情形势变化,不断调整和优化防控策略,例如核酸检测的频次与范围、隔离政策的时长与方式等,力求更加科学精准。

每一次疫情波动也促使我们进行更深层次的反思,如何进一步优化流调效率,与病毒赛跑?如何平衡疫情防控与经济社会发展、保障民生需求?如何加强老年人群体的疫苗接种,构筑更坚固的免疫屏障?如何提升公众的健康素养与自我防护意识,使之内化为一种生活习惯?这些问题都需要在实践中不断探索和解答。

北京新增病例活动轨迹的公布,是疫情防控常态化下的一个缩影,它既展示了我国在防疫工作中坚持信息公开、精准施策的有效做法,也揭示了病毒传播的复杂性与防控工作的长期性、艰巨性,对于每一位市民而言,关注轨迹、对照自查、做好防护,是责任也是义务,对于城市管理者而言,不断完善防控体系,提升应急能力,统筹好防疫与发展的关系,是持续的考验,唯有政府、社会与个人同心协力,才能在反复的疫情冲击中保持定力,守住来之不易的防控成果,共同迎接最终战胜疫情的那一天,前方的路仍需谨慎前行,警钟长鸣,方能行稳致远。

"希望通过本文,你能对北京新增病例活动轨迹公布最新和北京新增病例活动轨迹公布最新消息有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏