岁末寒冬,年关将至,当街头的灯笼悄然挂起,当手机里的车票预售提醒频频闪烁,“返乡”这两个字,便如同一道无声的号令,牵动着亿万游子的心弦,各地相继发布的“今年返乡公告”,不仅是一份政策文件,更像是一封寄给全体异乡人的集体家书,它勾勒出这个特殊年份里,关于团圆、变迁与温情的时代画卷。

公告背后:从“严防死守”到“精准导航”的政策温度

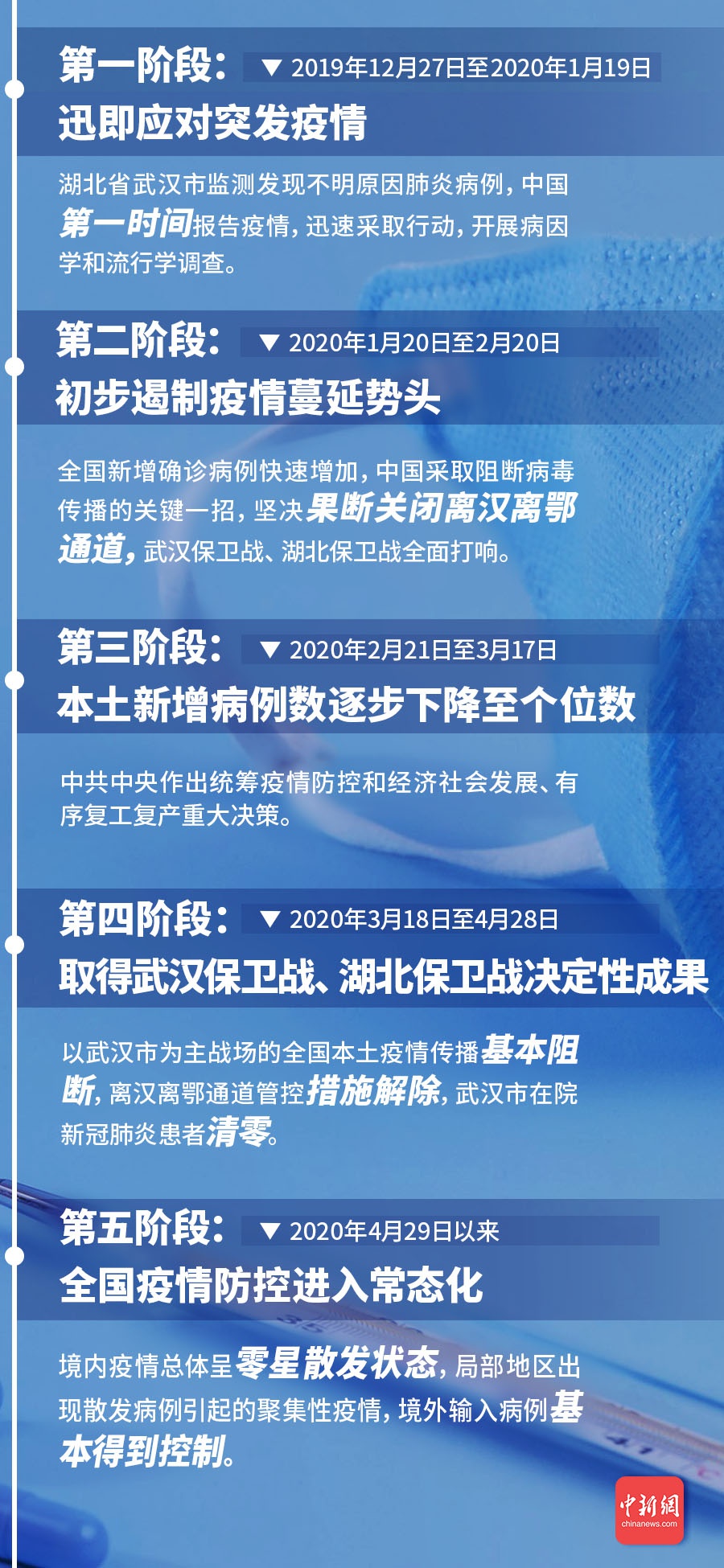

回顾近几年的返乡路,我们曾经历过核酸检测证明、健康码、隔离观察等层层关卡,那时的“返乡公告”,字里行间充满了审慎与防控的紧张感,而今年的公告,基调已悄然转变,各地政策普遍更强调“科学精准”、“优化服务”,取消了诸多不必要的限制,将重点放在了旅途健康防护、运力保障和应急处理上。

这一变化,是疫情防控进入新阶段的必然,也是社会治理理念进步的体现,它不再将“返乡者”视为潜在的“风险源”,而是回归其本质——归家的孩子、期盼团圆的亲人,公告中增加的交通安全提示、极端天气预警、重点人群(如老人、儿童)关爱措施,都让冷冰冰的条文染上了人性的暖色,这背后,是国家对民生需求的深切体察,是努力在保障公共安全与满足人民情感需求之间寻求的最佳平衡点,政策层的这份“精准导航”,旨在为每一个归心似箭的人,扫清障碍,铺就一条更顺畅、更安心的回家路。

迁徙洪流:数字时代下“年味”的坚守与重塑

“今年返乡公告”的发布,也正式按下了中国年度最大规模人口迁徙的启动键,火车站、机场、长途汽车站即将上演一幕幕熟悉的场景:沉重的行囊、焦急而期盼的眼神、奔向检票口的匆忙脚步,这浩浩荡荡的迁徙洪流,其内核是千年农耕文明沉淀下来的文化基因——无论时代如何变迁,春节团聚始终是中国人心中最深沉、最不可撼动的精神图腾。

与往年相比,今年的返乡潮也呈现出新的时代特征,数字化渗透到每一个环节:线上购票、电子客票、智能导航规划路线、甚至通过视频电话提前“云参与”家中的年货准备,数字工具让返乡的“物理过程”更高效,但并未削弱其“情感内核”,恰恰相反,它让那些因故无法返乡的人,有了更多维度的参与感,返乡青年们也成为了新观念、新生活方式的传播者,他们将都市的消费习惯、娱乐方式、健康理念带回故土,与传统的年俗碰撞、融合,悄然重塑着乡村的“年味”,这种“数字赋能”下的返乡,既是传统的延续,也是文化的创新。

心灵归途:在故土与他乡之间寻找自我坐标

对于每一个个体而言,“返乡”更是一次深刻的心灵旅程与身份确认,在城市,我们是职员、是经理、是无数标准化链条上的一颗螺丝钉;而故乡,则保存着我们最初的身份——是谁家的儿女,是哪个巷子里长大的孩子,返乡,就是暂时卸下社会赋予的种种角色,回归生命原点的过程。

近乡情更怯,不敢问来人,这种复杂的心绪,在踏上归途时尤为强烈,我们既渴望看到父母欣慰的笑容,听到乡音熟悉的韵律,又难免担忧与故乡的疏离,害怕被问及事业、婚姻等“灵魂拷问”,故乡在日新月异地发展,记忆中的老屋、田野可能已变了模样,我们与他乡的生活深度融合,却又与故乡产生着微妙的隔阂,这种“熟悉的陌生感”,促使我们在返乡的短短数日里,不断进行自我审视与定位:我们从哪里来?现在身处何方?未来将走向哪里?

今年的返乡,不仅仅是空间上的位移,更是一次精神的疗愈与能量的补给,在亲情的包围中,在年味的熏陶下,我们洗去一年的疲惫,重新汲取前行的力量,那顿年夜饭,那场守岁,那些走亲访友的寒暄,都在无声地加固着我们与家族、与根源的情感联结。

“今年返乡公告”,其意义远超一纸公文,它是社会复苏的晴雨表,是文化传承的接力棒,更是数亿人情感归途的灯塔,无论政策如何优化,形式如何变化,其核心诉求始终未变——让爱回家,让团圆成为现实。

各位即将踏上或正在规划归途的旅人,请收好这份公告背后的温情与提醒,规划好行程,注意安全,愿你的行囊里,装满对未来的希望;愿你的归途上,一路顺风平安;愿家门口那盏为你而亮的灯火,能照亮你新一年的征程,跨越山海,勿忘归期,家,永远是最温暖的终点站。

"希望通过本文,你能对今年返乡公告和今年返乡公告怎么写有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏