2020年,一场席卷全球的新冠疫情彻底改变了世界的运行轨迹,在这一年的4月10日,美国新冠肺炎累计确诊病例突破55万例,成为全球疫情最严重的国家,这一数字不仅是冰冷的统计结果,更是一个时代的注脚,折射出公共卫生危机、社会撕裂与政治博弈的复杂图景,回溯那段艰难岁月,我们得以窥见人类在灾难面前的脆弱与坚韧,也更深刻地理解这场疫情如何重塑了国家与个体的命运。

55万例背后的疫情爆发轨迹

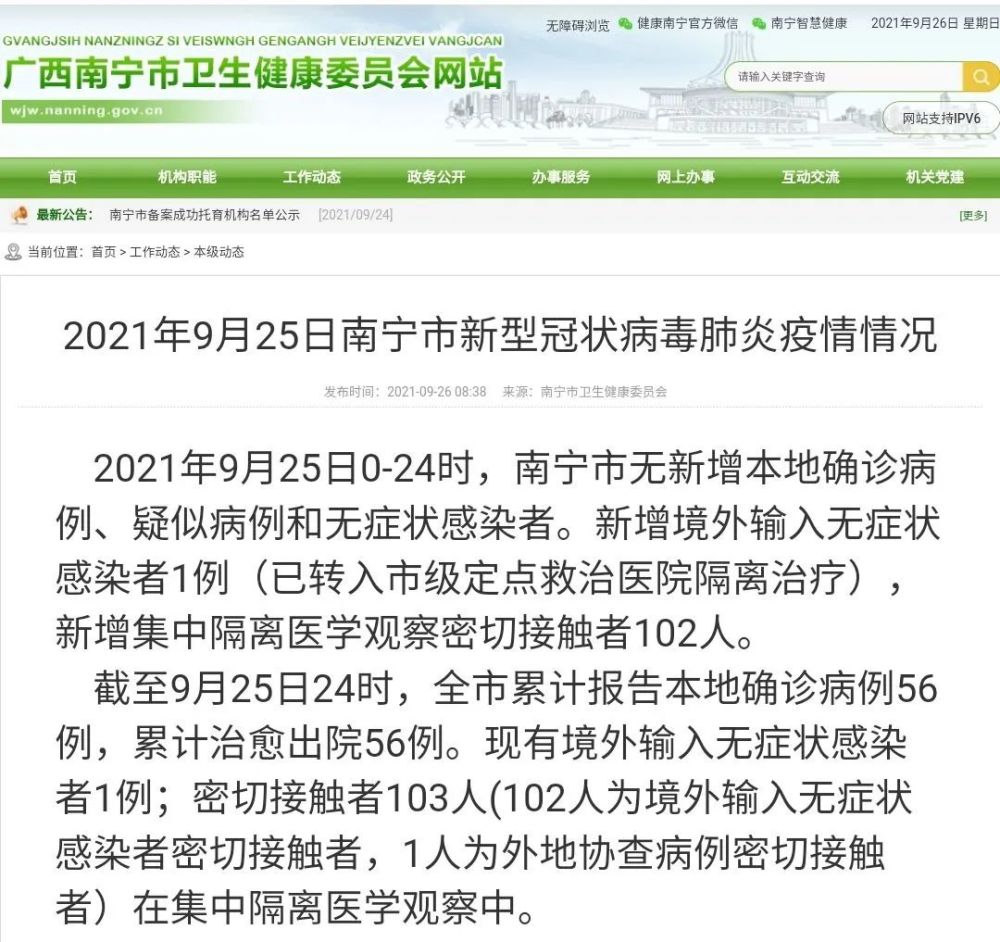

2020年1月20日,美国报告首例新冠肺炎确诊病例,此后疫情迅速蔓延,2月底华盛顿州出现首例死亡病例,3月13日特朗普宣布“国家紧急状态”,防控措施的滞后与混乱导致病毒如野火般扩散,4月10日,美国确诊病例飙升至55万例,死亡病例超过2万,单日新增确诊一度突破3万例,纽约州成为“震中”,医疗系统几近崩溃,冷藏卡车临时充当停尸房的画面震惊世界。

这一数字的飙升源于多重因素:早期检测能力不足、联邦与各州政策矛盾、民众对社交距离措施的抵触,以及国际旅行限制的延迟,科学家后来推测,2020年2月至3月未被发现的社区传播可能是病例激增的关键原因。

公共卫生危机下的社会图景

55万例确诊的背后,是美国社会的剧烈动荡,医院ICU人满为患,呼吸机和个人防护装备严重短缺,医护人员不得不用垃圾袋自制防护服,经济陷入停滞:超过2200万人申请失业救济,美股十天内四次熔断,供应链中断导致超市货架空空如也。

社会不平等在疫情中暴露无遗:低收入群体和少数族裔的感染率与死亡率远高于其他群体,拉丁裔和非裔社区的病例数激增,凸显了医疗资源分配的结构性矛盾,而“居家令”引发的争议则加剧了社会分裂,部分民众抗议封锁措施侵犯自由,甚至持枪闯入州议会大厦。

政治博弈与全球领导力的缺失

疫情成为美国政治斗争的放大器,联邦政府与州政府围绕防疫物资调配、封锁权限等问题争执不休,两党互相指责对方“将疫情政治化”,特朗普政府一度淡化疫情威胁,推崇“群体免疫”策略,而各州州长则自行其是,形成“拼图式防疫”。

在国际层面,美国宣布退出世界卫生组织(WHO),暂停资助全球公共卫生项目,与其他国家争夺医疗资源,这种“美国优先”的策略削弱了全球抗疫合作,也令美国的国际形象跌至谷底,有评论称,55万例确诊不仅是卫生系统的失败,更是美国全球领导力衰退的象征。

科技与社会的双重变革

尽管疫情带来灾难,但也催生了前所未有的创新与适应,远程办公和在线教育迅速普及,Zoom、亚马逊等科技企业迎来爆发式增长,mRNA疫苗在不到一年内研发成功,创造了医学史上的奇迹,民众自发组织互助网络,为隔离者运送物资,社区凝聚力在危机中悄然重生。

科技的另一面是数字鸿沟的加剧:贫困学生因缺乏设备无法上网课,老年人难以适应数字医疗系统,疫情成为社会转型的催化剂,既暴露了旧体系的脆弱,也指明了未来改革的方向。

历史镜鉴与未竟之问

四年过去,美国累计确诊病例已超1亿,死亡人数超过百万,回望2020年4月的55万例,它不仅是疫情暴发初期的里程碑,更是一个值得深思的警示:为何拥有全球最先进医疗系统的美国成为疫情重灾区?为何科学共识难以转化为有效政策?

这些问题至今未有圆满答案,但可以肯定的是,新冠疫情永久改变了公共卫生、国际关系与社会运作的模式,它提醒我们,面对全球性危机,没有国家能独善其身,唯有合作、透明与信任才是抵御灾难的基石。

55万例确诊是2020年无法抹去的记忆,它记录了生命的逝去、制度的困境与人性的光辉,在这场世纪大流行中,人类既展现了顽强的生命力,也暴露出文明的软肋,正如历史学家威廉·麦克尼尔所言:“瘟疫与人类始终相伴。”而我们能否从这场危机中学会谦卑与团结,将决定未来如何应对下一次未知的挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏