2022年10月19日,广东省卫健委通报了前一日本土新冠肺炎疫情的最新数据:新增本土确诊病例、无症状感染者若干例,这组看似冰冷的数字,背后牵动着无数人的生活与情感,也再次提醒我们,疫情尚未远去,防控不容松懈,广东作为中国经济第一大省、人口密集的沿海开放前沿,其疫情动态不仅关乎本地民生,更对全国乃至全球产业链供应链具有重要影响,解读“广东19日新增”这一关键词,不能仅仅停留在数字层面,更需要深入剖析其背后的防控逻辑、社会应对以及带给我们的长远启示。

数字背后的防控态势与策略

“19日新增”的具体病例数及其分布区域(如当时聚焦于广州、深圳、佛山等重点城市),是观察广东疫情形势最直接的窗口,每一次新增数据的发布,都是对前期防控措施效果的一次检验,也是调整后续策略的关键依据。

广东在面对疫情反复时,展现出了“快、准、严、实”的应对特点。

- 快速响应: 一旦发现新增病例,流调溯源队伍立即高效运转,争分夺秒追踪传播链,锁定风险点位和人群,大规模的核酸筛查在重点区域迅速铺开,力求在最短时间内摸清底数,切断社区传播。

- 精准防控: 广东努力践行科学精准防控理念,并非简单采取“一刀切”的全面封控,而是根据风险等级划分封控区、管控区和防范区,最大限度地减少对经济社会运行和民众正常生活的影响,这种“点状突破、局部管控”的策略,体现了治理能力的精细化。

- 严防输入: 作为外贸大省和重要入境口岸,广东始终面临巨大的境外输入压力。“19日新增”中可能包含的输入关联病例,凸显了守好国门、实现“人、物、环境同防”的重要性,从入境人员闭环管理到进口货物全面消杀,一系列严密措施筑起了外防输入的坚固屏障。

- 夯实基础: 强大的核酸检测能力、充足的隔离房间储备、完善的医疗救治体系,是应对新增病例的底气所在,广东在公共卫生体系建设上的持续投入,在关键时刻发挥了决定性作用。

社会经济的韧性与挑战

每一次“新增”数据的出现,都会对社会经济层面产生涟漪效应。

- 部分行业承压: 餐饮、旅游、零售等接触性服务业可能因局部管控措施而再次面临客源减少的困境,中小微企业的生存压力增大,对稳就业、保民生提出挑战。

- 供应链经受考验: 广东是全球制造业重镇,局部地区的疫情波动可能对产业链上下游企业造成影响,如何保障关键产业园区、重点企业的正常运行,确保物流畅通,是维护经济大盘稳定的重中之重。

- 民生保障与心理调适: 封控区内的居民生活物资供应、就医需求等民生保障问题备受关注,疫情的反复也容易引发部分公众的焦虑情绪,加强心理疏导和人文关怀同样不可或缺。

广东经济社会的韧性也在应对挑战中得以彰显,数字化转型加速,线上办公、线上教育、线上消费等模式日益成熟,一定程度上对冲了线下活动受限的影响,政府及时出台的纾困帮扶政策,如减税降费、金融支持等,为市场主体注入了信心,民众在经历了多轮疫情后,防护意识普遍增强,配合度提高,形成了群防群控的强大社会基础。

长远启示与未来展望

“广东19日新增”不仅是一个阶段性疫情快照,更是一面镜子,映照出我们在与病毒斗争过程中的得失与思考。

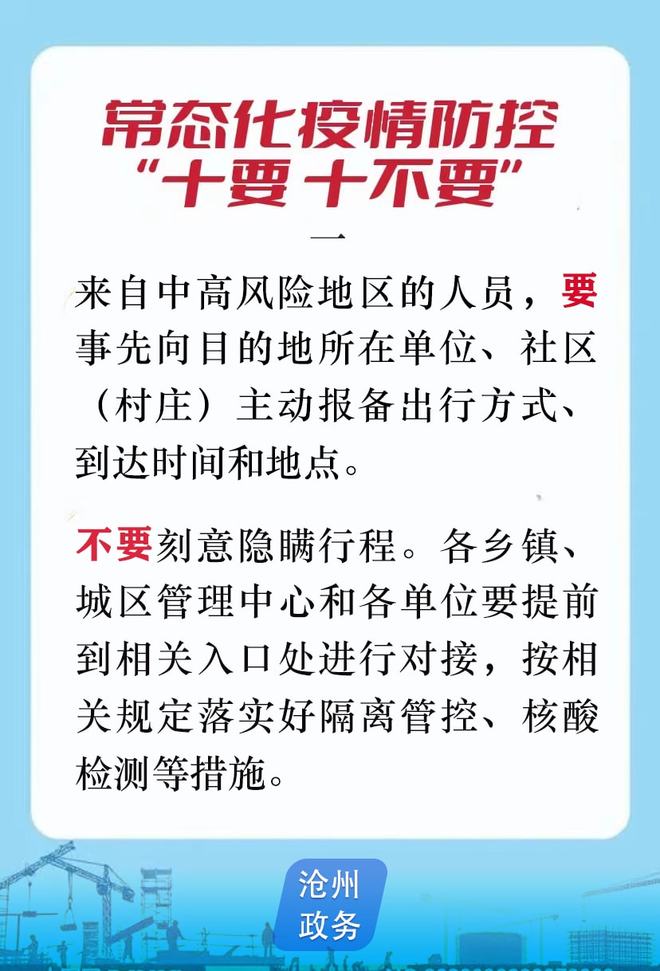

- 常态化防控的持久性: 必须清醒认识到,与新冠病毒的斗争将是长期的,我们需要摒弃“速胜论”的幻想,做好打持久战的准备,将有效的临时性措施转化为科学、规范的常态化防控机制。

- 科技赋能的关键作用: 从健康码、行程卡到精准流调的大数据应用,科技手段在疫情防控中扮演了不可或替代的角色,未来应继续加大在疫苗研发、药物攻关、快速检测技术、智慧防疫平台等领域的投入。

- 公共卫生体系的加固: 这次疫情是对全球公共卫生体系的一次极限压力测试,必须借此契机,进一步补齐短板,加强基层医疗卫生服务能力,完善传染病监测预警系统,锻造一支召之即来、来之能战的公共卫生队伍。

- 平衡防疫与发展的智慧: 如何在有效控制疫情的同时,尽可能减少对经济社会发展的影响,是摆在所有治理者面前的难题,广东的实践表明,精准防控是可行之路,这需要更高的治理智慧和更强的执行能力。

- 全球合作的重要性: 病毒无国界,任何地区的“新增”都是全球疫情的组成部分,加强国际联防联控,促进疫苗和诊疗方案的公平可及,共同构建人类卫生健康共同体,才是最终战胜疫情的根本之道。

“广东19日新增”这短短几个字,承载的是千万人的努力、付出与期盼,它记录的是挑战,更是广东乃至中国在抗疫道路上坚韧前行的足迹,每一次应对新增病例的过程,都是对城市治理能力的一次淬炼,也是对公民责任与科学精神的一次呼唤,面对未来可能出现的疫情波动,我们唯有保持警惕、增强韧性、相信科学、团结协作,才能穿越风雨,守护好我们共同的家园。

"希望通过本文,你能对广东19日新增和广东19日新增病例有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏