央行降息作为宏观经济调控的重要手段,历来是市场关注的焦点,当央行宣布下调基准利率,不仅直接影响借贷成本和资金流动性,更会对股市产生深远影响,从历史经验看,降息往往被视为股市的“催化剂”,但其实际效果受多重因素制约,本文将深入分析央行降息对股市的作用机制、对不同行业的影响差异,以及投资者应如何理性应对这一政策变化。

央行降息的作用机制:流动性与预期的双重驱动

央行降息的核心目标是通过降低资金成本刺激经济,对股市而言,其影响主要通过以下路径传导:

- 流动性提升:降息直接降低企业和个人的融资成本,促使更多资金从储蓄转向投资,市场流动性增加,部分资金可能流入股市,推高资产价格。

- 企业盈利改善:低利率环境减轻企业负债压力,尤其对高负债行业(如房地产、制造业)形成利好,消费和投资需求可能被激发,带动上市公司业绩增长。

- 市场预期变化:降息常被解读为经济承压的信号,但也可能强化市场对政策托底的信心,若投资者预期未来经济将因降息复苏,可能提前布局股市,形成正向循环。

若降息源于经济严重下行,其积极效应可能被悲观情绪抵消,导致股市反应平淡甚至下跌。

行业分化:受益与承压板块的博弈

降息对股市的影响并非“一刀切”,不同行业因特性差异呈现显著分化:

- 高负债与资本密集型行业:房地产、基建、公用事业等行业通常受益明显,降息降低其利息支出,直接改善盈利能力,房地产企业融资成本下降后,可能加速项目开发,并刺激购房需求。

- 金融板块:银行股短期可能承压,因存贷利差收窄影响利润;但保险和券商股往往受益于市场活跃度提升。

- 消费与科技行业:降息提振消费者信心,可选消费(如汽车、家电)需求可能回升,科技企业依赖融资,低利率环境有助于创新项目推进,但需警惕估值过高风险。

- 防御性板块:公用事业、必需消费品等波动较小,若降息伴随经济不确定性,其避险属性可能吸引资金流入。

历史经验与市场现实的对照

回顾近年全球央行的降息周期,股市表现存在明显差异:

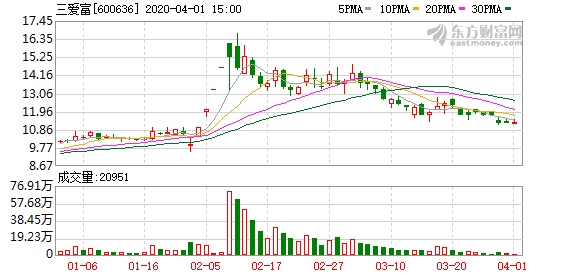

- 2008年金融危机后,多国央行大幅降息,股市在短期震荡后开启长期牛市,流动性泛滥推动资产价格回升。

- 2020年疫情期间,美联储降息至零利率,美股虽经历暴跌但迅速反弹,科技股成为领涨主力。

若降息未能扭转经济颓势,市场可能陷入“流动性陷阱”,例如日本长期低利率环境下,股市增长乏力,说明单一政策工具效果有限。

投资者策略:在机遇与风险间寻找平衡

面对降息环境,投资者需结合宏观经济趋势与自身风险偏好制定策略:

- 短期布局:关注对利率敏感的行业(如房地产、券商),但需警惕政策利好出尽后的回调风险。

- 长期视角:若降息周期开启,经济复苏预期较强的周期股(如制造业、原材料)可能具备潜力;高股息资产在低利率环境中吸引力上升。

- 风险防控:降息初期市场波动可能加剧,需避免追高杀跌,若经济数据持续恶化,降息的积极效应可能被稀释,需保持仓位灵活性。

- 全球化配置:在开放经济体中,央行降息可能导致本币贬值,影响跨境资本流动,投资者可关注受益于内需提振的本地市场,或对冲汇率波动风险。

央行降息如同一把双刃剑,既为股市注入流动性,也折射出经济面临的挑战,其影响能否持续,取决于政策力度、经济基本面修复程度及市场信心共振,对投资者而言,唯有穿透短期波动,把握结构性机会,才能在降息周期的变局中行稳致远,在政策与市场的博弈中,理性分析远比盲目跟风更具价值。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏