那段被核酸定义的日子正从社会图景中缓缓褪色,却在我们共同的记忆版图上刻下了难以磨灭的印记,当“苏州核酸人口”这个特定历史时期的词汇被重新审视,它早已超越单纯的统计范畴,成为一个承载着复杂社会情感与集体记忆的文化符号,它不仅是疫情三年间苏州城市管理的核心数据,更是一面棱镜,折射出这座千年古城在非常时期的治理智慧、社会百态与人情冷暖。

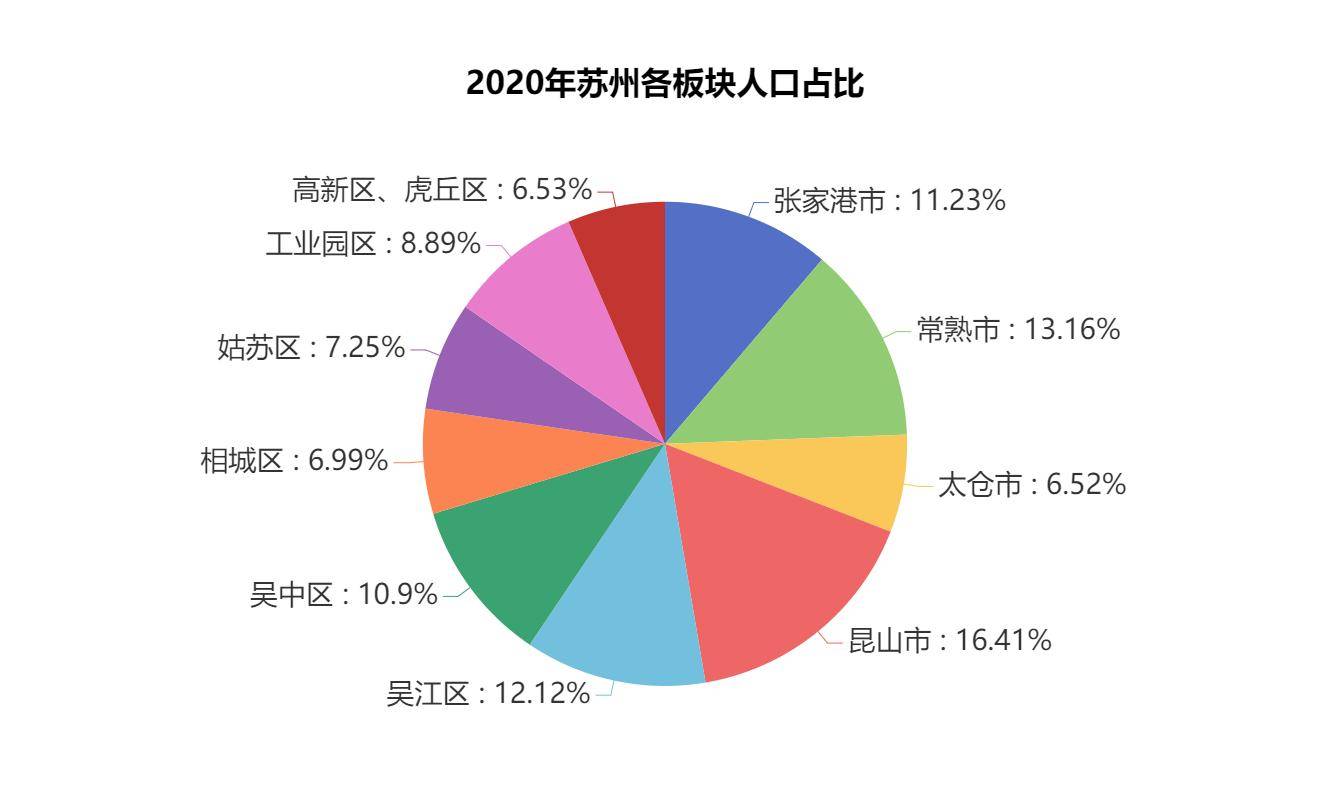

“核酸人口”构成了苏州在疫情期间最精准的都市数字镜像,每天更新的检测数据,绘制出了一幅动态的城市人口图谱——谁在这座城市生活,他们在哪里聚集,又如何流动,工业园区清晨排起的长龙,古城区深夜依然亮着的检测点,乡镇社区里定时出现的采样台,这些场景共同勾勒出苏州作为移民城市的真实面貌,超过千万的核酸人口数据,不仅反映了苏州实际管理人口的规模,更揭示了这座经济强市的人口结构与分布特征,外来务工者聚集的板块,高学历人才密集的科技园区,本地居民为主的老城区,都在核酸检测的网格中显影,这套系统如同一张无形的数字地图,记录着这座城市的呼吸与脉搏,也成为公共决策最直接的依据——哪里需要增派医疗资源,何处应当加强物资保障,都能从这张图中找到答案。

在冰冷的数据背后,是苏州核酸系统中流淌的人间烟火,每个检测点都成为社区生活的微型舞台,上演着平凡而动人的日常戏剧,清晨,睡眼惺忪的上班族一边排队一边刷着手机;午后,老人推着轮椅上的伴侣缓缓前来,志愿者赶忙上前搀扶;深夜,刚下晚班的工厂员工拖着疲惫的身躯完成当日“打卡”,园区湖东社区的采样点,护士小陈记得每位常来的面孔,那个总是带着微笑的早餐店老板,那对每天一起来检测的老夫妻,还有那些边排队边背单词的学生,姑苏区双塔街道的检测点,设置在有千年历史的定慧寺巷口,现代防疫技术与古老街巷形成奇特的时空交错,仿佛诉说着这座城市穿越灾难的坚韧生命力。

苏州应对核酸筛查的实践,体现了高超的城市治理艺术,面对突如其来的疫情,苏州没有简单套用其他城市的做法,而是结合自身城市布局与人口特点,创造性地构建了“15分钟核酸采样圈”,工业园区针对企业员工密集的特点,推出“移动采样车”进厂区服务;姑苏区考虑到街巷复杂、老年人口多的现实,设置了一批“小巷采样点”;各县级市则根据农村人口分布,开展“巡回采样”模式,这套多层次、全覆盖的检测体系,既保证了筛查效率,又最大限度减少了对社会正常运转的干扰,彰显了苏州城市治理中一贯的精细与务实精神。

核酸人口数据的起伏变化,也默默记录着苏州经济的脉动,当数据显示某个区域检测人数突然增加,往往意味着新工厂投产或新项目开工;当某个板块检测人数异常减少,则提示可能出现企业停产或用工荒,2022年春季疫情后,苏州通过分析各板块核酸人口恢复速度,精准判断经济复苏情况,为出台针对性帮扶政策提供了关键参考,核酸数据成为经济运行的晴雨表,这种意外功能恐怕是系统设计者始料未及的。

随着防疫政策的调整,“核酸人口”已逐渐退出历史舞台,苏康码、采样亭这些曾经的生活必需品,正转化为一代人的集体记忆,工业园区某个曾经的检测点,如今变成了社区健身角;姑苏区的一个采样亭,被改造为环卫工人休息站,这些空间功能的转换,标志着社会生活的回归常态,也提醒着我们不要遗忘那段特殊岁月。

“苏州核酸人口”,这个词汇封存了一段难以磨灭的历史,它提醒我们,在数字背后,是无数普通人的坚持与守望,是一座城市的韧性与智慧,当疫情散去,这些记忆不应随风而逝,而应沉淀为苏州城市精神的一部分——那种在困难面前相互扶持的人性光辉,在危机中展现的治理能力,在常态化防疫中仍努力保持生活品质的执着,或许,这才是“核酸人口”留给苏州最宝贵的遗产。

"希望通过本文,你能对苏州核酸人口和苏州核酸人口统计有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏