在新冠疫情的肆虐下,医护人员作为抗击病毒的第一线战士,日夜奋战,守护着人民的生命健康,他们的无私奉献和牺牲精神,赢得了全社会的敬意,在繁重的工作背后,许多人不禁会问:医护人员抗击疫情有补助吗?答案是肯定的,但补助政策的实施并非一帆风顺,它涉及国家政策、地方执行、公平分配等多方面因素,本文将详细解析医护人员补助的相关政策、现状及挑战,以期为读者提供一个全面的视角。

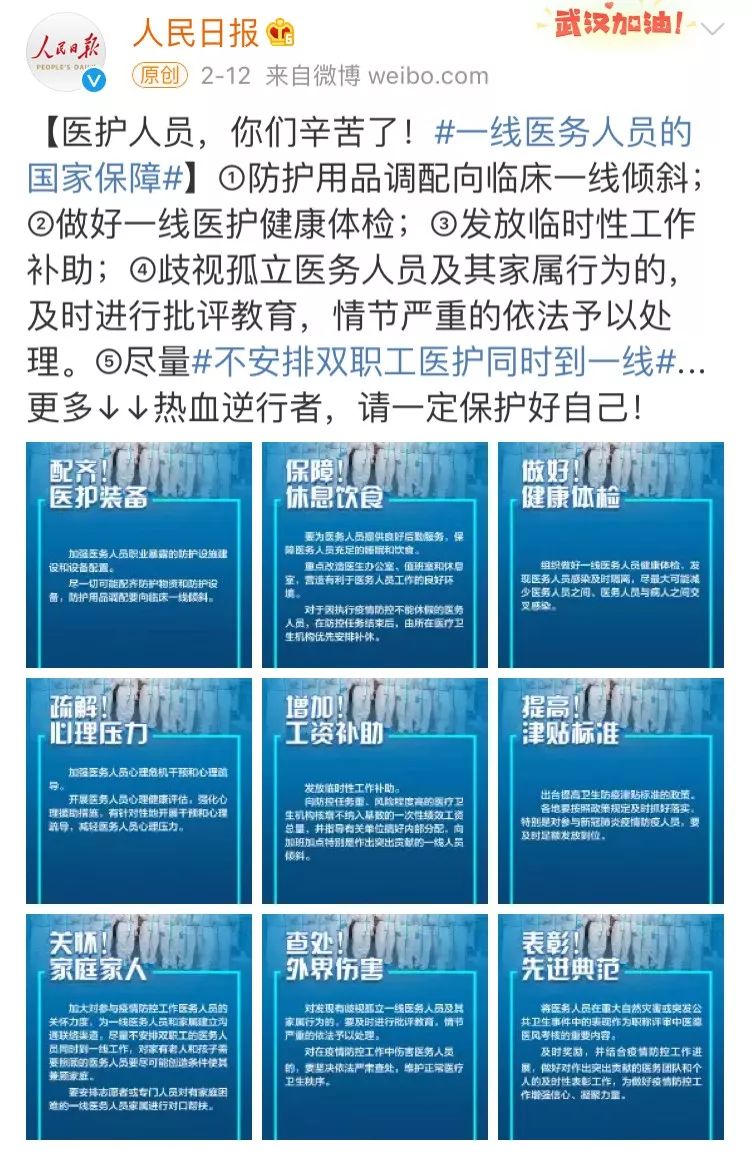

我们需要明确,国家对医护人员在疫情期间的补助有明确规定,早在2020年疫情初期,中国政府就出台了相关政策,强调要对一线医务人员给予临时性工作补助,国务院联防联控机制发布的《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》中明确指出,对直接参与疫情防控的一线医务人员,按照风险程度和劳动强度,发放临时性工作补助,补助标准通常分为两档:一档针对高风险岗位,如直接接触确诊患者的医护人员,每人每天补助300元至500元不等;二档针对一般防控岗位,每人每天补助200元左右,这些补助旨在补偿医护人员超时工作、暴露风险等额外付出,体现了国家对他们的关怀和支持。

补助政策的落地执行却面临诸多挑战,补助资金的来源和分配往往依赖于地方财政和医疗机构自身,在经济发达地区,如北京、上海等地,补助发放相对及时和充足;但在一些财政紧张的中西部地区,可能会出现资金不到位、发放延迟等问题,2020年曾有媒体报道,部分基层医院的医护人员数月未收到补助,引发社会关注,这反映出政策执行中的区域不平衡,需要加强监督和统筹,补助的认定标准也存在争议,谁算“一线医务人员”?是仅限于直接诊治患者的医生护士,还是包括后勤、保洁等辅助人员?这些细节问题在实施中容易产生分歧,导致部分医护人员感到不公平。

补助不仅仅是经济上的补偿,更是一种精神激励,在疫情期间,医护人员承受着巨大的心理压力,长期隔离、高强度工作可能导致 burnout(职业倦怠),补助政策还应结合其他形式的支持,如心理疏导、带薪休假、职业发展机会等,国家卫健委曾提倡对一线医务人员提供额外的带薪休假和子女教育优先政策,但这些措施在各地的落实情况参差不齐,从长远看,建立一个全面的关怀体系,比单纯的经济补助更能保障医护人员的权益。

值得注意的是,补助政策也引发了社会对医护人员价值的更深层次思考,疫情暴露了医疗卫生体系的薄弱环节,医护人员的付出与回报是否匹配成为热议话题,据统计,中国医护人员平均工资水平相对较低,尤其是在基层医院,工作压力大但收入有限,疫情期间的补助虽是一种临时补偿,但许多人呼吁应借此机会推动医疗体制改革,提高医护人员的常态待遇,例如通过调整医保支付方式、增加政府投入等方式,确保他们获得公平的薪酬,这不仅是经济问题,更是社会公平和公共卫生安全的体现。

从国际视角看,其他国家在疫情期间也对医护人员提供了类似补助,美国通过《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》为医护人员提供额外资金支持;英国国家医疗服务体系(NHS)也为员工发放了风险津贴,相比之下,中国的补助政策在覆盖面和标准上具有一定优势,但执行中的问题也提醒我们,需借鉴国际经验,完善监督机制,确保政策“落地生根”。

医护人员在抗击疫情中确实有补助,但这些补助在政策设计、执行和公平性方面仍有改进空间,作为社会的一员,我们不仅要关注经济补偿,更应倡导对医护人员的长期尊重和支持,政府、医疗机构和社会各界需共同努力,优化补助发放流程,扩大覆盖范围,并推动医疗体系的整体改革,让白衣战士在守护生命的同时,也能感受到社会的温暖与回报,我们才能构建一个更加 resilient(有韧性)的公共卫生系统,应对未来可能出现的挑战。

"希望通过本文,你能对医护人员抗击疫情有补助吗和医护人员抗击疫情有补助吗现在有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏