北京市石景山区报告一例新冠肺炎疑似病例,目前已及时转运至定点医院进行隔离诊治,这一消息迅速引发社会关注,也再次提醒我们:疫情尚未结束,防控不容松懈,在全球疫情反复的背景下,这一事件不仅是对城市应急响应机制的检验,更是对公众卫生意识与社会协同能力的考验。

事件回顾:快速响应与透明通报

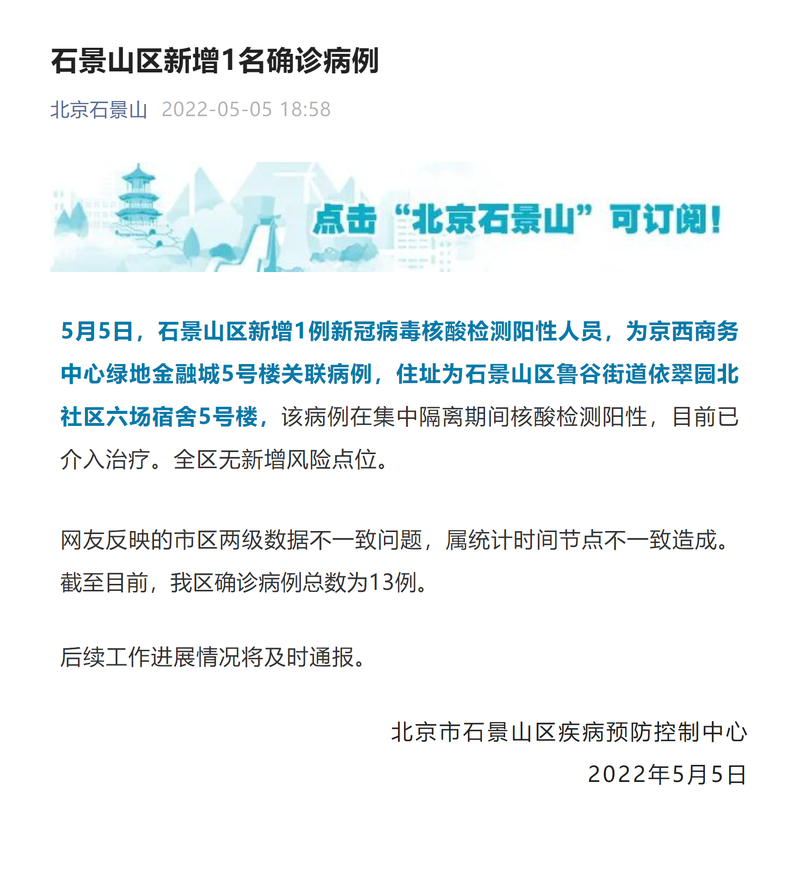

据北京市卫健委通报,石景山区报告的疑似病例为一名居住在该区的居民,因出现发热、咳嗽等症状,主动前往发热门诊就诊,核酸检测初筛结果呈阳性,随即被列为疑似病例,并按照防控预案转运至定点医院进行进一步检查与治疗,相关部门迅速启动流调溯源工作,对密切接触者进行排查,并对涉及场所开展环境采样和消杀。

这一过程体现了“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防控原则,从患者主动就医到转运隔离,再到信息公开发布,整个流程高效有序,展现了北京在常态化疫情防控中的成熟经验,及时的信息透明化,既避免了社会恐慌,也为公众配合防控措施提供了基础。

城市应急体系:从个案到全局的防护网

石景山疑似病例的处置,折射出中国城市公共卫生应急体系的不断完善,自2020年疫情暴发以来,各地逐步建立起一套涵盖监测、预警、响应、救治的立体化防控网络,以北京为例,其防控体系具有以下特点:

- 分级诊疗与发热门诊“哨点”作用:全市发热门诊严格执行筛查流程,确保疑似病例第一时间被发现和隔离,社区卫生服务中心也承担起初步分诊和健康监测职能,形成“基层筛查+定点救治”的双层防护。

- 流调与溯源的高效协同:疾控、公安、社区等多部门联动,通过大数据追踪、现场排查等方式,快速锁定密切接触者,切断传播链。

- 物资与医疗资源储备:从防护用品到救治床位,从核酸检测能力到疫苗接种覆盖,城市公共卫生资源始终处于“战时储备”状态,以应对突发情况。

此次石景山病例的快速处置,正是这一体系常态化运行的缩影,值得注意的是,中国在疫情防控中始终强调“科学精准”,避免“一刀切”封控,力求在保障公共安全的同时减少对经济社会的影响。

公众反应:从焦虑到理性配合

疫情信息的发布,往往伴随着公众情绪的波动,在石景山疑似病例的消息传出后,部分市民表现出短暂焦虑,社交媒体上亦出现讨论与猜测,随着官方信息的持续更新和科普宣传的跟进,舆论逐渐趋于理性,许多市民主动配合扫码登记、佩戴口罩,并关注自身健康状态。

这种公众意识的转变,源于两年多来疫情防控的全民参与,从最初的恐慌抢购,到如今的冷静应对,中国社会在疫情中逐步形成了“每个人是自己健康第一责任人”的共识,疫苗接种的普及、日常防护习惯的养成,以及对社会防控政策的理解,共同构筑了群防群控的基础。

疑似病例背后的思考:疫情长期化与健康治理

当前,全球疫情仍处于高位流行阶段,变异毒株的传播风险持续存在,疑似病例的出现,提醒我们疫情远未结束,防控工作仍需坚持,这一事件也引发更深层次的思考:

- 如何平衡防控与正常生活?在动态清零政策下,城市需要在防控疫情与保障经济民生之间找到平衡点,石景山的快速响应表明,精准防控而非全面封控,是未来应对散发病例的主要方向。

- 公共卫生体系如何持续优化?后疫情时代,中国需进一步加大对公共卫生的投入,包括基层医疗设施建设、传染病监测网络升级、公共卫生人才培养等。

- 全球合作与科技抗疫的重要性:病毒无国界,唯有通过疫苗共享、数据互通、科研合作,人类才能最终战胜疫情。

以警惕之心,筑健康之城

石景山疑似病例已送医院,这一事件既是一次实战演练,也是一次全民警示,它告诉我们,疫情防控是一场持久战,任何松懈都可能带来风险,唯有政府、社会与个人协同努力,以科学为指导,以责任为基石,才能守住来之不易的防控成果。

正如钟南山院士所言:“疫情防控就像一场马拉松,不是看谁跑得快,而是看谁坚持得久。”在未来的日子里,我们仍需保持警惕,巩固防线,共同等待疫情阴霾彻底散去的那一天。

"希望通过本文,你能对石景山疑似病例已送医院和石景山疑似病例已送医院隔离有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏