2022年的春天,对上海浦东而言是一段刻骨铭心的记忆,作为中国经济的引擎之一,这片土地曾因严峻的疫情被迫按下“暂停键”,当人们再次追问“上海浦东解封了吗?”时,答案已不仅是简单的“是”或“否”,而是一段关于韧性、挑战与重生的复杂叙事。

历史节点:浦东封控与阶段性解封

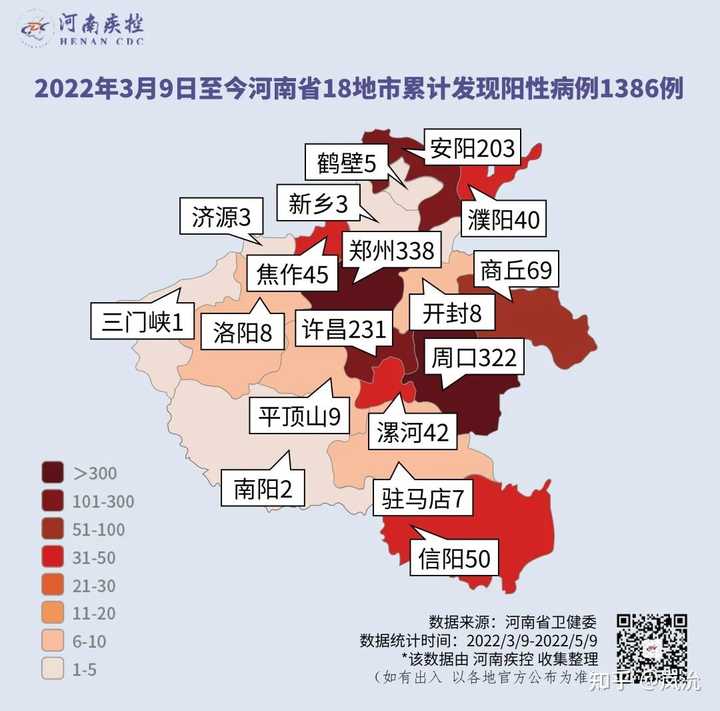

回顾2022年3月至6月,浦东与上海全域经历了前所未有的封控管理,随着疫情得到有效控制,自2022年6月1日起,上海进入全面恢复生产生活秩序阶段,浦东新区也同步实现阶段性解封,商场重新营业、公共交通逐步恢复,外滩的灯火再次点亮了城市的夜空,这种“解封”并非一劳永逸——它标志着疫情防控从“静态管理”转向“动态精准防控”,意味着社会活动在常态化核酸检测和风险分级管理框架下有序开展。

解封背后的科学防控逻辑

浦东的解封建立在多重基础之上,奥密克戎毒株的高传染性与其相对较低的致病率(尤其对接种疫苗者而言)为政策调整提供了科学依据,上海构建的“15分钟核酸采样圈”和“场所码”系统,使精准流调与快速响应成为可能,更重要的是,通过封控期间的压力测试,医疗资源储备与分级诊疗体系得到优化,避免了挤兑风险,这些措施共同构筑了“解封不解防”的安全网。

经济复苏:重启的引擎与结构性挑战

作为上海国际金融中心与科技创新核心承载区,浦东的解封对全球经济信号意义重大,陆家嘴的重新繁忙、张江科学城的研发活力恢复,以及洋山深水港的货轮如织,均彰显其经济韧性的回归,复苏之路并非坦途:中小微企业面临现金流压力,供应链重构需要时间,国际商务活动尚未完全恢复,浦东通过减税降费、消费券发放和数字人民币试点等政策工具,试图激活市场微观主体活力,但全球通胀与地缘政治冲突仍为未来投下阴影。

社会心理:从创伤到重建

封控期间的物资焦虑、行动限制与不确定性,在市民心中留下了深刻烙印,解封后,一方面是对正常生活的渴望释放——公园里的野餐、商场中的熙攘、咖啡馆的交谈,无不透露着人们对社会连接的珍视;“解封后遗症”也逐渐显现:部分居民对聚集性活动心存顾虑,老年群体的数字化鸿沟在“扫码通行”中凸显,而远程办公的普及则重新定义了工作与生活的边界,浦东的社区通过组织文化活动和心理支持服务,试图修复这些隐形裂痕。

未来之路:常态化防控与长期韧性

今天的浦东,已进入“疫情防控常态化”阶段,这意味着解封不是终点,而是新治理模式的起点,其一,“平急结合”的公共卫生体系正在完善——发热门诊布局优化、方舱医院可持续运营机制探索、疫苗迭代接种推进;其二,智慧城市的价值被重新认识,数字技术从“可选项”变为“必选项”;其三,人们对城市功能提出了更高要求,绿地空间、物资储备、社区自治等议题进入主流 discourse。

浦东样本的全球启示

浦东的封控与解封,是全球超大城市应对公共卫生危机的典型缩影,其经验表明:极端封控只能是临时手段,而可持续的解封需要依靠科学、技术与人文的协同,在奥密克戎时代,绝对的“零风险”已不现实,如何在保障公共卫生的同时维护经济活力与社会福祉,成为所有城市的共同课题,浦东通过精准防控与梯度解封的实践,为世界提供了“平衡治理”的参考范式。

当人们问起“上海浦东解封了吗”,答案早已超越时间维度上的某一刻,而是融入城市发展的每一个细节,从空荡的街道到川流不息的车流,从防护面罩后的谨慎到梧桐树下的微笑,浦东的解封是一场进行中的社会实验,它提醒我们:城市的真正复苏,不仅是统计数据的回暖,更是每个平凡日常的回归,以及对未来挑战的未雨绸缪,在这片见证了中国改革开放最前沿的土地上,解封既是结束,更是开始——一种在不确定性中寻找确定、在变化中锚定价值的全新开始。

"希望通过本文,你能对上海浦东解封了吗?和上海浦东解封了吗现在有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏