随着疫情形势的不断变化,跨省出行是否需要核酸检测证明,已成为公众关注的焦点,这个问题不仅关系到个人出行便利,更涉及公共卫生安全与经济社会活动的平衡,本文将围绕政策背景、科学依据、实际操作及未来趋势,深入探讨跨省核酸要求的必要性与现实意义。

政策演变:从“严控”到“精准化”

疫情初期,核酸检测曾是跨省流动的硬性要求,2020年至2022年,多地实行“持48小时内核酸阴性证明”通行政策,旨在阻断病毒跨区域传播,随着疫苗接种普及和病毒毒力减弱,政策逐步调整,2022年12月“新十条”发布后,全国范围内取消跨省流动的普遍核酸查验,转而强调分级分类管理,当前,除部分重点场所(如医疗机构、养老院)或突发疫情地区外,多数省份已不再要求常规核酸证明,这一转变反映了防控策略从“一刀切”向“精准防控”的过渡。

科学依据:核酸检测的价值与局限

核酸检测曾是发现感染者的“金标准”,但其必要性需结合流行病学特征重新评估。

- 检测灵敏度与病毒载量:核酸可检测潜伏期感染,但奥密克戎变异株潜伏期短、传播快,检测结果可能滞后于实际传播风险。

- 成本效益比:大规模核酸筛查耗费巨大社会资源,若疫情平稳,持续要求跨省核酸可能造成不必要的经济负担。

- 替代方案的有效性:抗原检测、症状监测等方式同样能起到预警作用,且更灵活便捷。

世界卫生组织2023年指出,在人群免疫水平较高的背景下,过度依赖核酸可能不再是防控最优解。

现实困境:地区差异与执行矛盾

尽管国家层面已放宽要求,但地方政策仍存差异,给跨省出行带来不确定性:

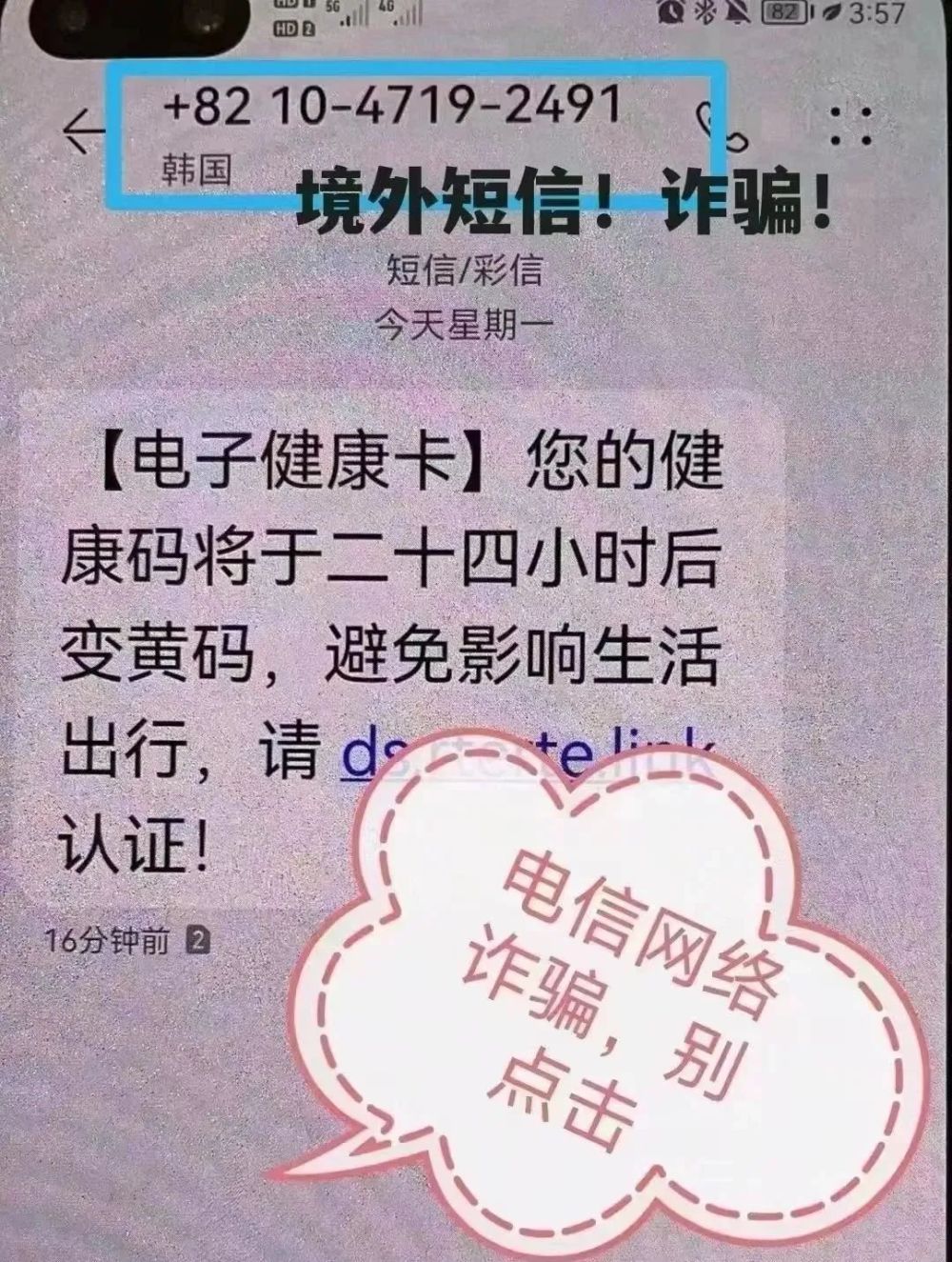

- 重点地区管控:如出现本地疫情,部分地区可能临时恢复核酸查验,导致出行计划被迫调整。

- 信息不透明:各地政策发布渠道分散,公众常因缺乏统一查询平台而陷入“不知是否需核酸”的困惑。

- 执行标准不一:有的车站仅查验健康码,有的却要求核酸证明,这种差异易引发矛盾。

案例:2023年暑期,某旅游大省因突发疫情重启跨省核酸要求,数万游客滞留,凸显政策协调机制的不足。

多方视角:平衡安全与自由

- 公众诉求:多数人支持以科学为依据的动态调整,但反对“隐形加码”,一项网络调查显示,72%的受访者认为跨省核酸应仅限于高风险时期。

- 经济考量:商旅群体更关注通行效率,频繁核酸要求可能抑制跨省商务、旅游活动,影响经济复苏。

- 公共卫生视角:专家强调,防控重心应从“阻断输入”转向“强化本地医疗储备”,核酸应作为应急工具而非常规手段。

从核酸依赖到综合防控

跨省核酸政策的存废,本质是如何优化公共卫生治理的命题,未来方向可能包括:

- 建立全国统一预警机制:通过疫情风险等级地图,动态标注需核酸查验的区域,减少信息差。

- 推广技术替代手段:如利用大数据追踪密接者,或以抗原自测替代部分核酸场景。

- 强化基层医疗防线:加大农村、边境地区医疗资源投入,提升应对突发疫情的能力。

跨省核酸要求的淡出,是社会适应疫情新阶段的必然选择,它既非完全退出历史舞台,也不应成为常态约束,在保障公众健康的前提下,让政策更具弹性、更尊重科学规律,才能实现安全与发展的双赢,对于出行者而言,及时关注目的地政策、做好个人防护,仍是跨省流动中的理性选择。

"希望通过本文,你能对跨省需不需要核酸和跨省需不需要核酸检测有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏