在全球与新冠病毒共存的第三年,病毒的演化从未停歇,一波又一波的新型变异毒株,以其更强的免疫逃逸能力和传播力,持续挑战着我们的防疫认知,与疫情初期相比,当前主流毒株所引发的感染症状,正悄然发生着显著的变化,了解这些“非典型”症状,不再仅仅依赖于“发烧、咳嗽、呼吸困难”的旧有印象,已成为我们进行自我防护、早期识别和合理应对的关键。

症状谱的变迁:从“肺部”到“上呼吸道”

疫情早期,原始毒株及其早期变种(如Delta)更倾向于攻击人体的下呼吸道,导致肺炎、呼吸急促、血氧饱和度下降等典型重症症状,随着奥密克戎(Omicron)及其后续亚变种(如BA.5, XBB, 以及当前的EG.5等)成为主导,病毒的致病性呈现出“上呼吸道化”和“温和化”的趋势,这主要源于病毒复制重点从上呼吸道开始,降低了深入肺部的能力,症状整体上更像一场重感冒或严重的季节性过敏。

详解新型变异毒株的“核心”与“隐匿”症状

根据全球多个卫生机构(如美国CDC、英国UKHSA)的持续监测和大量临床报告,新型变异毒株的感染症状主要集中在以下几个方面:

核心上呼吸道症状:

- 喉咙剧痛与嘶哑: 这是当前最突出的症状之一,许多患者描述这种喉咙痛不同于普通感冒的轻微不适,而是剧烈的、刀割般的疼痛,甚至严重影响吞咽。

- 流鼻涕与打喷嚏: 非常普遍,极易与感冒或花粉过敏混淆。

- 鼻塞与头痛: 持续的鼻塞常伴随前额或双眼周围的胀痛。

- 持续性干咳: 咳嗽依然常见,但多表现为干咳,痰液不多。

全身性症状:

- 疲劳乏力感加剧: 这是一种深度的、难以缓解的疲惫,即使康复后也可能持续数周,即所谓的“长新冠”疲劳。

- 肌肉酸痛: 广泛的、类似流感后的身体疼痛,尤其在背部和小腿。

日益凸显的“非典型”与“隐匿”症状: 这正是我们需要特别警惕的部分,除了上述常见表现,以下症状的出现频率显著增加,甚至可能成为唯一首发症状:

- 感官改变——失去味觉或嗅觉: 虽然奥密克戎时期此症状比例下降,但仍有一定数量的病例会出现,且可能表现为嗅觉失真(闻到不存在的气味)或味觉变淡。

- 胃肠道症状: 腹泻、恶心、呕吐和腹痛在新型毒株感染中更为常见,尤其是在儿童和部分成人群体中,这可能导致患者误以为是食物中毒或肠胃炎。

- “脑雾”: 这是一个形象的说法,指注意力不集中、记忆力下降、思维迟钝的感觉,患者可能感觉“头脑不清醒”,像蒙上了一层雾。

- 睡眠异常与心悸: 部分患者报告出现严重的失眠或异常嗜睡,以及在康复期活动后容易心跳加速、心慌。

- 皮肤表现: 诸如皮疹、脚趾出现类似冻疮的病变(“新冠趾”)等皮肤症状虽不普遍,但也是感染的信号之一。

为何症状如此多样且隐匿?

症状的变迁主要源于三重因素:一是病毒本身的变异,使其与人体细胞(特别是上呼吸道细胞)结合的方式发生改变;二是人群免疫背景的变化,得益于大规模疫苗接种和既往感染,人体免疫系统在遭遇病毒时能更快响应,虽不能完全阻止感染,但能有效遏制病毒深入,将战斗局限在上呼吸道,从而表现为更轻微的症状;三是个体差异,每个人的免疫系统、健康状况和遗传背景不同,对病毒的反应也千差万别。

应对策略:从识别到行动

面对症状谱的扩大和隐匿化,我们的应对策略也需与时俱进:

- 提高警觉,不以“发烧”为唯一标准: 只要出现上述任何症状,尤其是喉咙剧痛、疲劳、腹泻等组合出现时,都应高度怀疑新冠病毒感染的可能。

- 及时检测,明确诊断: 立即进行抗原自测或核酸检测,鉴于病毒潜伏期变短,症状出现初期病毒载量较高,抗原检测的准确性也相应提高。

- 科学隔离,保护他人: 一旦确诊或出现强烈疑似症状,应自觉隔离,避免传染给年长者、有基础病者等高风险人群。

- 对症处理与及时就医: 大多数轻症患者可通过休息、多喝水、使用解热镇痛药等方式缓解症状,但若出现持续高热不退、呼吸困难、胸痛、意识模糊、严重腹泻导致脱水等警示信号,必须立即就医。

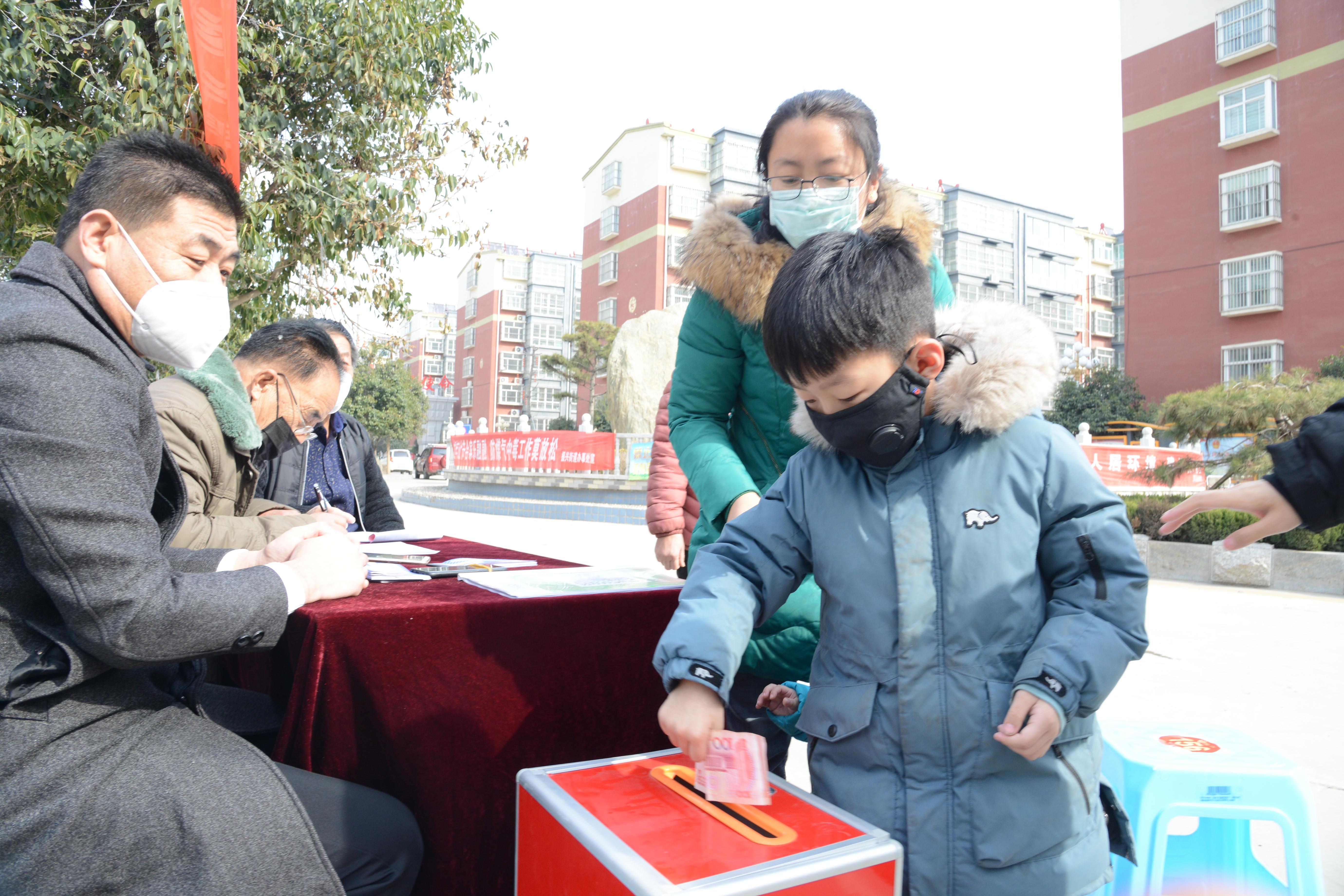

- 不放松基础防护: 无论病毒如何变异,佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离、室内多通风等基础防护措施,依然是阻断传播链条的有效手段。

新型变异毒株正在为我们出一张新的“考卷”,它不再仅仅用高烧和肺炎来宣示存在,而是披上了感冒、肠胃炎甚至疲劳综合征的“外衣”,更具迷惑性,在这场持久的抗疫战中,知识的更新是我们最强大的铠甲,只有准确识别病毒的“新面孔”,我们才能做出最迅速、最科学的反应,更好地保护自己和家人的健康,平稳度过每一次疫情波动。

"希望通过本文,你能对新型变异毒株感染症状和新型变异毒株感染症状有哪些有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏