2021年,印度疫情如海啸般席卷全国,医院人满为患、氧气短缺、火葬场昼夜不息的画面震惊世界,两年过去,一个关键问题依然悬而未决:印度疫情到底死了多少人?官方统计的约53万死亡数字与多项研究的百万级估算之间存在巨大鸿沟,这不仅是统计争议,更关乎对灾难的诚实记录、公共卫生反思与无数逝者尊严的维护。

官方数据与现实的撕裂

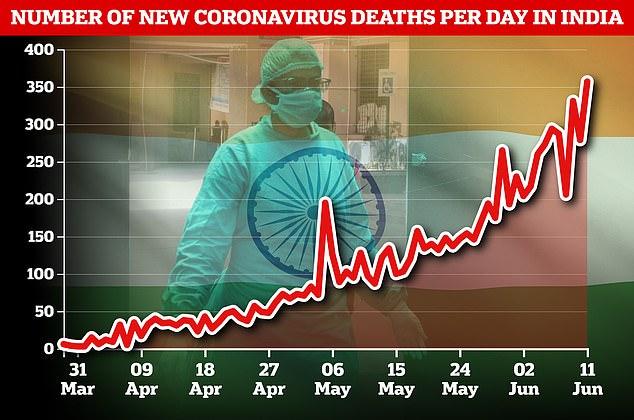

印度政府报告的疫情死亡人数截至2023年初约为53万人,这一数据基于各邦上报的病例汇总,这一数字从疫情初期就备受质疑。

- 统计漏洞:印度死亡登记系统本不完善,农村地区仅有约70%的死亡被记录,且死因分类常模糊不清,疫情期间,许多患者因医疗挤兑在家中离世,从未接受检测,自然未被计入新冠死亡。

- 政治因素影响:部分邦被指控“美化数据”,例如2021年古吉拉特邦被曝要求火葬场不得标注新冠为死因;北方邦甚至对质疑数据的记者提起诉讼。

- 国际对比的异常:印度官方死亡率(每百万人口约380人)远低于美、英等医疗资源更优的国家,这与疫情中惨烈的现实场景形成鲜明反差。

独立研究揭示的“隐藏死亡”

多项学术研究通过模型分析、超额死亡计算和家庭调查,试图揭开真相:

- 世界卫生组织(WHO)估算:2022年报告指出,印度2020-2021年超额死亡数达约470万,其中约80%与新冠直接或间接相关,这一结论遭印度政府强烈反对,称其“方法存疑”。

- 《科学》《柳叶刀》研究:美国智库全球发展中心(CGD)研究显示,印度超额死亡可能在340万至470万之间;《科学》杂志模型则估算达320万。

- 民间调查佐证:路透社对火葬场数据的分析发现,2021年春季疫情高峰期间,印度主要城市的火葬量比官方新冠死亡数高出5至10倍。

数据缺失的深层根源

死亡统计的混乱背后,是印度社会结构与治理体系的长期积弊:

- 医疗系统的脆弱性:公立医疗支出仅占GDP的1.2%,人均医生数低于WHO标准,疫情中,检测能力不足、基层医疗崩溃导致大量病例被忽视。

- 行政能力的局限:部分邦为维持“防疫模范”形象,可能系统性低报数据,死亡登记需家属主动申报,文盲率和官僚流程进一步阻碍了信息收集。

- 社会分化与边缘群体的忽视:农民工、贫民窟居民、 Tribal communities(部落民)等群体在疫情中首当其冲,但他们的生死往往消失在统计视野外。

低估数据的代价

真实死亡人数的模糊化,带来深远负面影响:

- 阻碍科学抗疫:低估疫情严重性可能导致放松警惕,例如2021年初大壶节等聚集活动被允许,间接引发第二波灾难。

- 削弱公众信任:政府对数据的处理方式加剧了民众对机构的不信任,影响未来公共卫生合作。

- 历史记忆的扭曲:若死亡规模被最小化,后人将难以理解这场灾难的全貌,削弱社会从悲剧中学习的能力。

全球启示:为何准确统计至关重要

印度案例并非特例(如巴西、俄罗斯也曾被质疑低报数据),但它凸显了全球公共卫生的共性挑战:

- 数据透明是抗疫基石:唯有真实数据才能指导资源分配、疫苗策略和封锁决策。

- 技术赋能需结合制度诚信:印度虽推出数字死亡登记系统,但若缺乏政治意愿,技术只是空中楼阁。

- 人道主义的呼唤:每一个数字背后都是鲜活的生命,承认损失规模,是对逝者的基本尊重,也是重建社会凝聚力的前提。

印度疫情死亡人数的谜团,本质是一场国家能力、科学精神与道德勇气的考验,无论最终数字是100万、400万还是更多,重要的是直面真相的诚意,正如诺贝尔奖得主阿马蒂亚·森所言:“否认灾难的规模,等于对受害者的二次伤害。”在这场世纪大流行中,人类唯有诚实记录伤痕,才能真正迈向复苏与反思之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏