在疫情防控常态化的背景下,“健康码”已成为人们日常生活中不可或缺的电子凭证。“黄码”作为一种警示状态,常常引发公众的疑问:黄码是否可以出行?这不仅关系到个人生活安排,更涉及公共卫生安全和社会责任,本文将结合现行防疫政策、黄码的含义、出行限制以及应对措施,深入探讨这一问题,旨在为公众提供清晰的指引。

黄码的含义与生成原因

我们需要理解“黄码”的含义,健康码通常分为绿码、黄码和红码三种状态,分别代表低风险、中风险和高风险,黄码的出现,意味着持码人可能存在一定的感染风险,但尚未确诊或属于密切接触者,常见原因包括:近期到过中高风险地区、与确诊病例有时空交集、处于居家健康监测期、或核酸检测结果异常等,黄码的目的是提醒个人和社会采取预防措施,避免潜在传播风险。

根据国家卫生健康委员会和相关地方政策,黄码的生成是基于大数据分析和流行病学调查,旨在实现精准防控,如果一个人的手机信号曾出现在疫情重点区域,或与阳性病例的轨迹重叠,系统可能会自动将其健康码转为黄码,这种机制有助于快速识别风险人群,但同时也给持码人的出行带来了不确定性。

黄码的出行限制:政策与实际情况

黄码是否可以出行?答案是:原则上不允许自由出行,但需视具体情况和当地政策而定,这并非一概而论,而是基于防疫法规和风险评估。

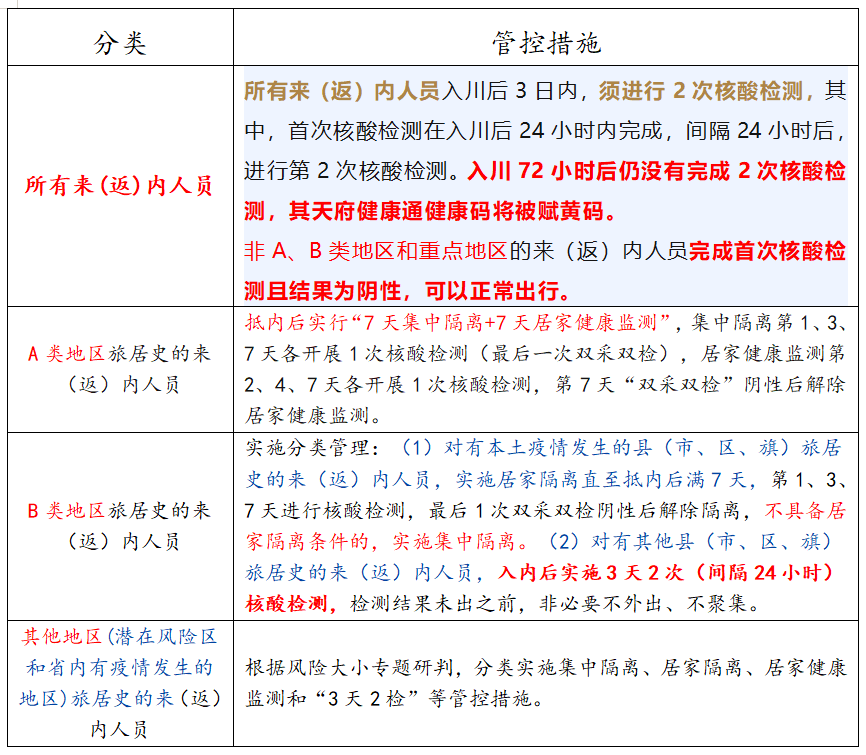

从国家层面看,国务院联防联控机制曾多次强调,健康码管理应遵循“科学精准”原则,黄码人员通常被要求限制流动,避免前往公共场所、乘坐公共交通工具或参加聚集性活动,在许多城市,持黄码者无法进入商场、医院、学校等场所,也不能乘坐飞机、火车等跨区域交通工具,违反规定可能导致法律责任,如罚款或隔离。

不同地区的政策存在差异,一些地方允许黄码人员在做好防护的前提下,进行必要的出行,如就医、采购生活物资或紧急公务,某市规定,黄码人员可凭核酸检测阴性证明,在指定时段内前往医院就诊;另一些地区则要求黄码人员先向社区报备,经审核后方可出行,总体而言,黄码出行受到严格限制,目的是减少疫情扩散风险。

在实际生活中,黄码对出行的影响是显著的,假设一个人因出差途经风险区而获黄码,他可能无法如期返回工作地,或需接受隔离观察,这体现了防疫政策对个人自由的合理约束,以保障更大范围的公共安全。

应对黄码的措施与责任

面对黄码状态,个人应如何应对?保持冷静,及时核实原因,可以通过健康码小程序或联系社区,了解黄码的具体生成理由,遵守防疫规定,主动进行核酸检测,多数地区要求黄码人员在规定时间内完成多次检测,结果阴性后方可转为绿码,一些城市规定,黄码人员需在3天内完成2次核酸检测,且间隔24小时以上,才能申请转码。

个人应减少不必要的外出,并做好健康监测,如果出现发热、咳嗽等症状,需立即报告并就医,在出行方面,如果确有紧急需求,如重病就医,应提前与目的地单位沟通,并携带相关证明,值得注意的是,逃避防疫管理,如隐瞒行程或强行出行,可能面临法律制裁,就有多起因违反健康码规定而被处罚的案例,警示我们防疫责任重于泰山。

从社会责任角度,黄码出行问题不仅关乎个人,还涉及社区和国家的整体防控,每个人都是防疫链条上的一环,遵守规定既是对自己负责,也是对他人负责,据统计,在2022年某地疫情中,因黄码人员违规出行导致的传播链,占到了总病例的10%以上,这凸显了严格管理的重要性。

平衡个人需求与公共安全

黄码原则上不允许自由出行,但可通过合规途径解决紧急需求,在疫情防控的大背景下,我们需理解黄码的警示作用,并积极配合政策,随着疫情变化和科技发展,健康码管理或更加智能化,但核心原则不变:在保障公共安全的前提下,尽可能减少对生活的影响。

作为公民,我们应主动学习防疫知识,关注本地政策更新,避免因无知而违规,只有全社会共同努力,才能筑牢防疫屏障,黄码是否可以出行?答案在于我们每个人的行动与担当——在特殊时期,暂缓出行或许是一种牺牲,但却是对生命健康的最高尊重。

"希望通过本文,你能对黄码是否可以出行和黄码是否可以出行呢有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏