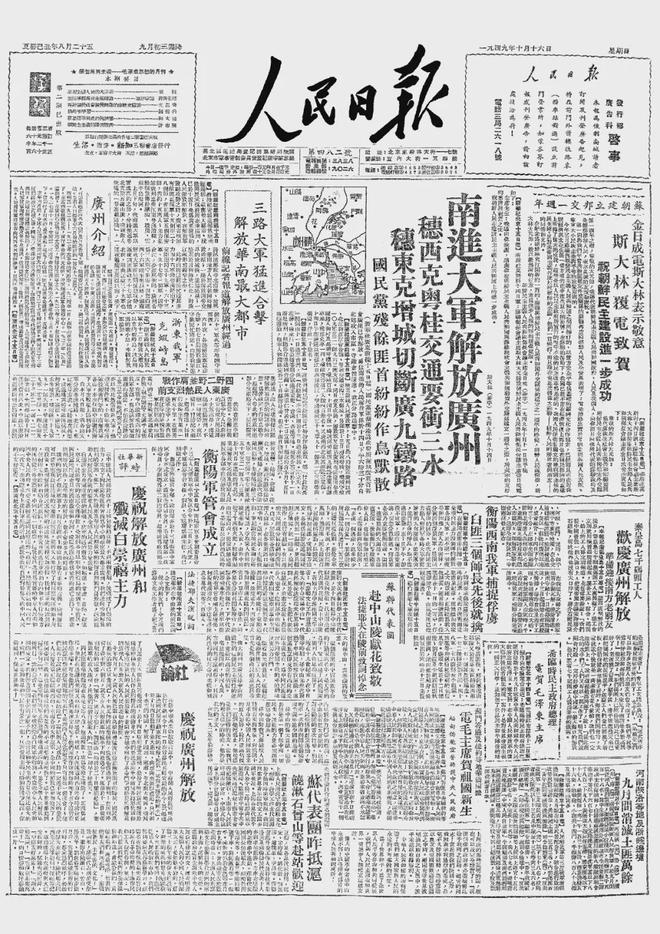

1949年10月14日,是中国近代史上一个值得铭记的日子,这一天,中国人民解放军以雷霆之势挺进华南重镇广州,宣告了这座千年商都的解放,广州的解放不仅标志着国民党政权在华南统治的崩塌,更象征着新中国统一进程的重大突破,回溯这一天,我们看到的不仅是军事上的胜利,更是一座城市命运转折的深刻印记。

历史背景:风雨飘摇中的华南门户

1949年,随着辽沈、淮海、平津三大战役的胜利,解放战争的局势已日趋明朗,4月,解放军横渡长江,南京、上海相继解放,国民党政权被迫南迁广州,将其作为“临时首都”,此时的广州,既是国民党负隅顽抗的政治中心,也是华南地区经济与交通的命脉,国民党政府的腐败与军事溃败已无法挽回,广州的解放成为历史必然。

解放进程:兵不血刃的智慧之战

广州的解放并非通过惨烈的城市攻坚战,而是解放军巧妙运用战略包围与政治攻势的结果,1949年10月,由叶剑英统率的解放军第二野战军第四兵团、第四野战军第十五兵团等部队,以“迂回包抄”的战术,迅速切断了广州守军西逃与南撤的退路,10月2日,广东战役正式打响,解放军一路势如破竹,连克曲江、英德等要地,至10月14日午后,国民党余汉谋集团仓皇撤离,并在撤退前炸毁了连接珠江南北的海珠桥,企图延缓解放军的推进,这一破坏行径并未阻挡历史洪流,当晚6时30分,解放军先头部队兵分两路,从广州北郊进入市区,未遭遇大规模抵抗,至深夜,五星红旗已在市政府大楼上空飘扬。

历史意义:从“解放”到“新生”

广州的解放,终结了国民党自1925年以来长达24年的统治,彻底粉碎了其“划江而治”的幻想,作为近代民主革命的策源地(如黄埔军校、广州起义),广州的回归象征着革命精神的延续,更重要的是,这座拥有深厚外贸传统的城市,为新中国成立后的经济恢复与对外交流奠定了基础,叶剑英在解放后兼任广州市首任市长,迅速稳定社会秩序,恢复生产,开启了广州作为“南大门”的崭新篇章。

记忆与传承:为何是10月14日?

关于广州解放日的具体日期,曾存在细微争议,有观点认为,解放军先头部队于10月14日下午进入市区,而大规模入城仪式在10月15日举行,但根据党史与地方志记载,以军队实际控制城市政权的时间为准,1949年10月14日被正式确定为解放日,这一天,不仅是军事行动的终点,更是人民政权建立的起点,每年的纪念活动,如向广州起义烈士陵园敬献花篮、举办历史展览等,都在提醒后人珍惜和平,铭记奋斗历程。

七十四年过去,广州已从百废待兴的旧城蜕变为国际化大都市,但1949年10月14日始终是这座城市的精神坐标,它告诉我们,解放不仅是战争的结束,更是文明的重生与未来的开启,在今天粤港澳大湾区的建设浪潮中,回望这段历史,我们更能体会“敢为人先”的广州精神如何从解放的烽火中淬炼而成,又如何继续照亮前行的道路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏