健康码,这个在新冠疫情期间迅速融入日常生活的数字工具,已成为中国公共卫生史上的一座里程碑,它以简洁的绿、黄、红三色码,构筑了一道无形的防疫屏障,成为社会重启与经济复苏的关键支撑,健康码究竟是什么时候推出的?其诞生背后又蕴含着怎样的时代逻辑与社会意义?本文将追溯健康码的起源,分析其发展历程,并探讨其深远影响。

健康码的诞生:紧急时刻的应急创新

健康码的推出并非一蹴而就,而是疫情爆发初期应急需求的直接产物。2020年2月,随着新冠疫情在武汉及全国蔓延,传统的人工排查和纸质登记方式效率低下,且易引发交叉感染,在这一背景下,数字技术成为破局之道,健康码的首个实践源于浙江省杭州市——这座以数字经济闻名的城市,2020年2月11日,杭州率先推出“健康码”系统,通过支付宝平台向公众开放,市民只需在线填写个人信息和旅行史,系统便会自动生成绿、黄或红码,作为出入社区、办公场所和交通枢纽的通行凭证。

这一创新迅速得到高层认可,2020年2月15日,国家市场监管总局发布《个人健康信息码》系列国家标准,为健康码的全国推广奠定基础,到2020年3月,国务院联防联控机制明确要求各地依托全国一体化政务服务平台,推广“健康码”跨地区互认,至此,健康码从地方试点升级为全国性防疫策略,其推出时间可精准定位在2020年2月至3月,这一过程仅用了数周,充分体现了中国在危机中的组织动员能力与技术创新速度。

健康码的诞生,是多重因素共同作用的结果,疫情紧迫性催生了“战时速度”,传统流行病防控手段无法应对大规模人口流动,而健康码通过大数据与人工智能,实现了风险人员的精准识别与快速管理,中国成熟的数字基础设施提供了技术保障,截至2020年,中国移动互联网用户超10亿,支付宝、微信等平台已覆盖日常生活场景,为健康码的普及打下基础,政府与企业的协作模式加速了落地,阿里巴巴、腾讯等科技企业紧急开发系统,地方政府则负责数据整合与政策配套,形成了“政企合作”的典范。

发展历程:从应急工具到常态化管理

健康码推出后,迅速经历了功能迭代与范围扩展,初期,它仅用于标识个人疫情风险,随后整合了核酸检测结果、疫苗接种记录、行程轨迹等信息,成为多维度健康证明,2021年上线的“行程卡”与健康码联动,进一步强化了溯源能力,各地健康码系统逐步统一标准,解决了早期“码出多门”的混乱问题,到2022年,健康码已嵌入公共场所、交通运输、医疗教育等几乎所有社会环节,日均访问量达数十亿次。

这一过程中,健康码也引发了社会讨论,其高效性备受赞誉,世界卫生组织专家曾指出,健康码帮助中国在疫情初期实现了“精准防控”,为经济复苏争取了时间,据统计,2020年3月至5月,健康码助力全国超80%的企业复工复产,减少了数万亿元的经济损失,隐私保护与数字公平问题也引起关注,老年人等群体面临“数字鸿沟”,部分地区的健康码数据管理漏洞曾引发争议,这些问题促使政府不断完善措施,如增设线下渠道、严格数据安全法规,体现了工具与伦理的平衡探索。

深远影响:数字治理的范式转型

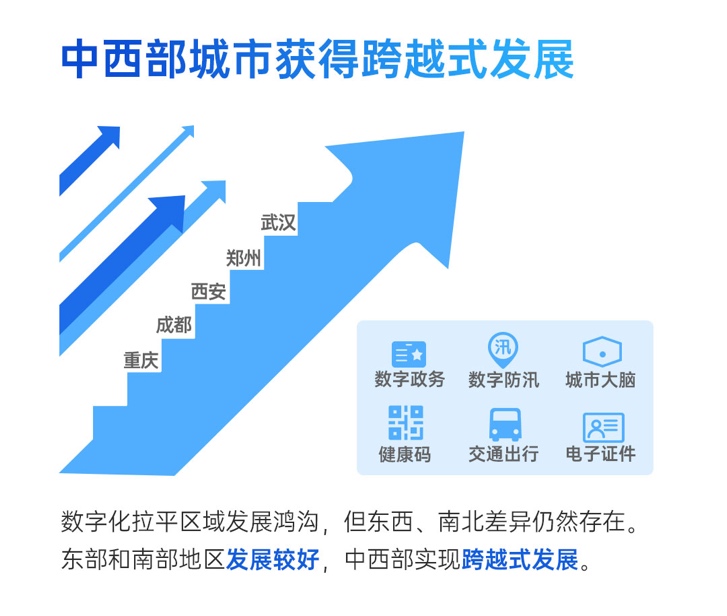

健康码的推出,不仅是抗疫手段的创新,更标志着数字治理时代的来临,它重塑了公共卫生应急体系,传统防控依赖事后追溯,而健康码通过实时数据动态预警,实现了“防大于治”的转变,它推动了政府治理的数字化转型,健康码背后是公安、卫健、交通等多部门数据的共享与协同,打破了长期存在的“信息孤岛”,这一经验已被延伸至“数字政府”建设,如上海推出的“随申码”扩展至医疗、文旅等服务领域。

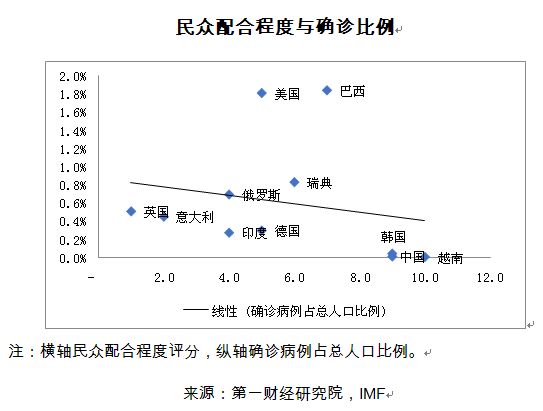

健康码为全球抗疫提供了中国方案,韩国、新加坡等国随后推出类似应用,但中国因规模与效率独树一帜,哈佛大学一项研究指出,健康码使中国城市封锁时间平均缩短30%,避免了更严重的社会停摆,其成功也依托于特定条件:强大的国家动员能力、完备的数字生态、公众的集体配合,这些要素共同构成了“健康码模式”的独特性。

时代印记与未来启示

回顾健康码的推出——2020年2月那个紧迫的春天,我们看到的不仅是一项技术的诞生,更是一个社会在危机中的韧性、创新与团结,它用三色码编织了一张生命之网,在恐慌中注入秩序,在隔离中连接人心,随着疫情渐远,健康码已逐步退出舞台,但其遗产依然深刻:它证明了数字技术如何成为“善治工具”,也警示我们需在效率与公平、安全与自由间寻找平衡,当新一轮公共卫生挑战来临,健康码的故事或将化作一份宝贵启示——创新源于需求,而真正的智慧,在于让技术始终服务于人的福祉。

"希望通过本文,你能对健康码什么时候推出和健康码什么时候推出来的有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏