一则“江西新增1例本土确诊病例”的新闻,如同一颗投入平静湖面的石子,在社会的关切中激起了层层涟漪,在经历了较长一段时间的本土病例“清零”后,这例新增病例的出现,再次提醒我们,新冠病毒的复杂性与隐匿性不容小觑,常态化疫情防控的弦必须时刻绷紧,这例新增病例究竟出现在江西何处?其传播链条如何?当地又采取了哪些紧急应对措施?这起个案背后,又给我们带来了怎样的启示?

焦点追踪:病例详情与地理位置锁定

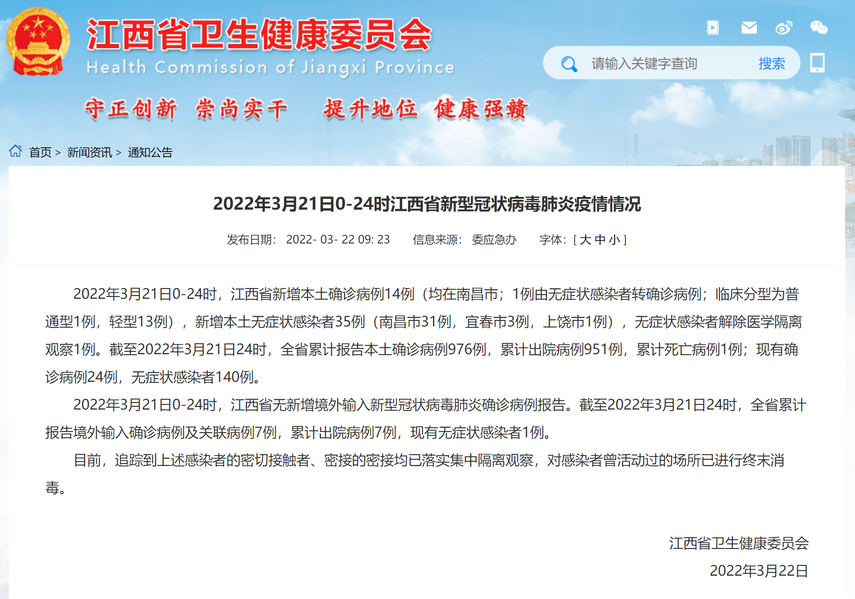

根据江西省卫生健康委员会发布的官方通报,该例新增本土确诊病例位于江西省宜春市下辖的丰城市。

据了解,该病例为一名成年男性,在常态化核酸检测中被初筛为阳性,后经市、省两级疾控中心复核,结果均为阳性,被诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型),疫情发生后,省、市、县三级疫情防控应急指挥部迅速启动应急响应机制,第一时间将患者转运至定点医院进行隔离治疗,患者病情稳定。

丰城市,作为宜春市代管的县级市,地处江西省中部,赣江下游,人口逾百万,是重要的粮食生产基地和能源城市,此次出现本土病例,无疑对这座城市的防控体系进行了一次严峻的考验,官方在公布信息时,遵循了“及时、准确、透明”的原则,在保护患者隐私的前提下,公布了其近期的活动轨迹,涉及公共场所、居住小区等,呼吁与病例活动轨迹有交集的人员,立即主动向社区报备,并配合落实相关防控措施。

雷霆响应:溯源流调与区域管控双管齐下

疫情就是命令,防控就是责任,面对这起突发疫情,江西省及宜春市、丰城市三级联动,展现出了高效的应急处置能力。

快速精准的流行病学调查是核心。 疾控部门的流调队伍争分夺秒,化身“病毒侦探”,围绕该确诊病例,对其发病前14天内的行程轨迹、接触人员进行了全方位、无死角的排查,通过大数据比对、现场走访、询问核实等多种手段,力求在最短时间内锁定密接、次密接等重点人群,并对其进行集中隔离医学观察和核酸检测,以切断可能的传播链条,这种“围追堵截”式的流调,是控制疫情扩散的关键第一步。

科学分级的区域管控是保障。 根据病例活动轨迹和疫情传播风险,丰城市迅速划定了封控区、管控区和防范区,对病例居住的小区、工作场所及活动频繁的相关区域实施封控管理,实行“区域封闭、足不出户、服务上门”;对相关风险区域实施管控管理,落实“人不出区、严禁聚集”;同时在全市范围加强社会面防控,严格落实公共场所测温、扫码、查验核酸证明等措施,这种分区分级差异化精准防控的策略,旨在用最小的社会成本,获取最大的防控效果。

大规模的核酸筛查是屏障。 为了迅速筛出潜在感染者,丰城市在相关区域乃至全市范围内启动了多轮大规模核酸检测,数以千计的医护人员、社区工作者和志愿者闻令而动,顶风冒雨,昼夜奋战在采样一线;广大市民积极配合,有序排队,构成了疫情防控中一道动人的风景线,高效的核酸检测,为研判疫情形势、调整防控策略提供了至关重要的科学依据。

深层思考:个案背后的常态化防控启示

江西丰城这1例新增本土病例,虽然是个案,但其背后折射出的问题却具有普遍意义,为我们敲响了警钟。

其一,“动态清零”总方针的科学性与必要性再次得到印证。 “动态清零”并非追求绝对的“零感染”,而是指一旦出现疫情,能快速发现、快速扑灭,守住不出现疫情规模性反弹的底线,丰城的快速处置,正是“动态清零”理念的生动实践,它证明了在面对散发疫情时,我们完全有能力通过一套成熟、高效的应急机制,将其控制在最小范围、最短时间内,保障绝大多数地区和人民的正常生产生活秩序。

其二,常态化疫情防控措施绝不能松懈。 该病例是通过常态化核酸检测发现的,这充分说明了坚持“四早”(早发现、早报告、早隔离、早治疗)原则,落实常态化监测预警机制的重要性,无论是公共场所的“扫码通行”,还是定期进行的核酸检测,都是织密疫情防控网的重要环节,任何环节的疏忽,都可能给病毒以可乘之机。

其三,个人防护依然是第一道防线。 面对传播力更强的奥密克戎变异株,每个人的自我防护都至关重要,科学佩戴口罩、保持社交距离、注意个人卫生、积极接种疫苗、配合防疫检查……这些看似老生常谈的举措,在现实中依然是成本最低、效果最显著的防疫手段,公众需克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态,将防护意识内化于心、外化于行。

江西丰城新增的这1例本土病例,是一次突发性的公共卫生事件,也是一次对地方治理能力和民众科学素养的检验,从目前来看,当地的应对是迅速、有力且有序的,我们相信,在科学的防控策略和全民的共同努力下,这起局部疫情必将得到有效控制,它也再次警示我们,与病毒的斗争是长期的、复杂的,必须时刻保持警惕,不断巩固来之不易的疫情防控成果,统筹好疫情防控和经济社会发展,守护好我们共同的家园。

"希望通过本文,你能对江西新增1例本土是哪里和江西新增1例本土是哪里的病例有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏