2020年初,一场突如其来的新冠疫情席卷全球,在这场与病毒赛跑的战争中,感染人数数据成为各方关注的焦点,每日更新的数字牵动着亿万人的心,也引发了对数据真实性、科学性和社会影响的深刻思考,这些冰冷数字的背后,究竟隐藏着怎样的故事?

感染人数数据的多重面孔

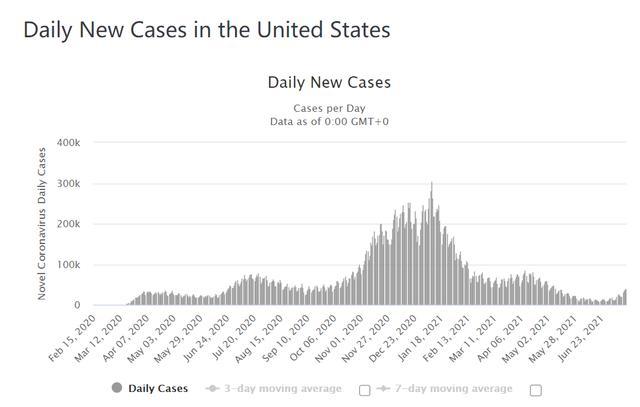

疫情期间,感染人数数据呈现出复杂多维的特征,从流行病学角度看,这些数据是判断疫情发展趋势、制定防控措施的重要依据,世界卫生组织每日疫情报告显示,全球确诊病例从最初的数百例激增至数亿例,这些数字直观反映了病毒的传播速度与范围。

感染人数数据远非表面看起来那么简单,由于检测能力限制、无症状感染者存在以及各国统计标准差异,实际感染人数往往远高于官方报告数据,美国疾控中心2021年的研究表明,该国实际感染人数可能是报告数据的4-5倍,这种“冰山现象”使得精准掌握疫情全貌变得异常困难。

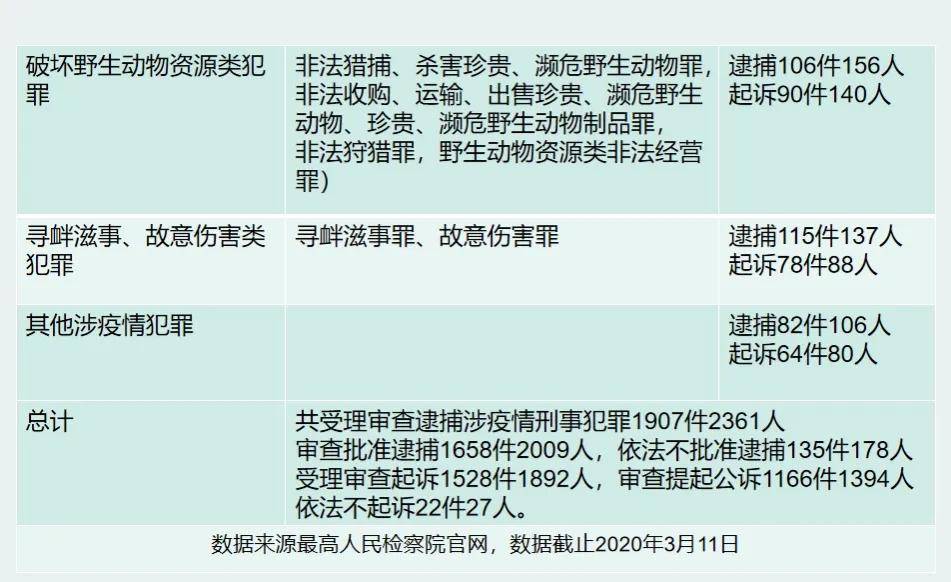

感染人数数据的采集和发布过程充满挑战,疫情初期,各国面临检测试剂短缺、医疗资源挤兑等问题,导致数据收集不及时、不完整,不同国家采用不同的统计口径——有的只统计实验室确诊病例,有的纳入临床诊断病例,这种差异使得国际间数据对比缺乏统一标准。

数据背后的政治与社会博弈

感染人数数据从来不只是单纯的医学统计,更成为政治博弈和社会心理的风向标,在一些国家,数据发布被赋予政治意义,成为衡量政府防控成效的“成绩单”,这种压力下,个别地区出现数据迟报、漏报甚至瞒报现象,哈佛大学一项研究指出,政治因素可能导致某些国家的感染人数被低估达数十倍。

媒体对感染人数的报道方式也深刻影响着公众心理,滚动更新的数字、颜色渐深的地图,虽然提高了公众警觉,但也可能引发不必要的恐慌,2020年3月,当意大利单日新增确诊突破5000例时,全球媒体头条营造的危机感加速了各国的封锁决策。

社会对数据的解读也呈现两极分化,一些人紧盯数字上升,呼吁采取更严格措施;另一些人则质疑数据的真实性,成为防疫措施抵触者的理由,这种分裂在疫苗接种阶段尤为明显,不同群体对感染风险和防控必要性的认知出现巨大差异。

数据科学的进步与局限

疫情期间,数据科学在感染人数分析中发挥了前所未有的作用,流行病学模型通过实时数据预测疫情走向,为政策制定提供参考,英国帝国理工学院模型早期预测称若不采取措施全球将有4000万人死亡,这一评估促使多国采取积极防控。

大数据技术的应用也使更精细的疫情监测成为可能,中国“健康码”系统、韩国信用卡轨迹追踪等,实现了感染人数的时空精准定位,这些技术既提高了防控效率,也引发了关于隐私保护的伦理讨论。

数据科学也暴露出其局限性,模型预测常因病毒变异、人类行为变化等因素失准;不同研究团队对同一地区疫情发展的预测可能大相径庭,这提醒我们,在突发公共卫生事件中,数据科学应保持谦逊,承认不确定性才是科学的态度。

从感染人数数据中获得的启示

疫情终将过去,但感染人数数据留给我们的思考却深远而持久,完善公共卫生数据系统刻不容缓,未来应建立统一、透明、及时的数据收集和发布机制,同时加强国际数据标准协调。

需要提升全社会的数据素养,理解数据的局限性、认识统计背后的复杂性,才能避免对数字的过度解读或简单否定,学校应加强统计学教育,媒体应负责任地报道数据背景。

感染人数数据的管理需要平衡多方价值,在确保公共卫生安全的同时,应兼顾个人隐私保护;在发挥数据决策价值的同时,需防止“数据至上”的片面思维。

回望疫情中的感染人数数据,它既是一面镜子,映照出人类面对灾难时的智慧与局限;也是一本教科书,教导我们如何更理性地看待数字与风险,当下一场公共卫生危机来临时,但愿我们能够更从容地解读数据背后的真相,更智慧地平衡生命与生活,更坚定地守护人类共同的未来,数据终会过去,但从中获得的启示应长存于心。

"希望通过本文,你能对疫情期间感染人数数据和疫情期间感染人数数据统计有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏