一则关于“北京酒吧停业”的消息在社交媒体上引发广泛关注,据部分网友反映,北京多家酒吧陆续发布暂停营业通知,涉及三里屯、工体、五道口等多个热门区域,这一现象不仅让夜生活爱好者感到失落,更折射出餐饮娱乐行业在多重压力下的生存困境,酒吧作为城市夜经济的“晴雨表”,其大规模停业背后,是疫情反复、经营成本高企、消费降级以及政策调整等多重因素交织下的行业洗牌。

停业潮的直接诱因:疫情反复与政策调控

自2020年以来,疫情对线下娱乐业的冲击持续发酵,尽管北京曾多次放宽防控措施,但局部疫情的突发仍导致阶段性管控,酒吧等密闭场所往往首当其冲,2022年春季的疫情反弹曾迫使全市酒吧暂停堂食,部分酒吧因无法承受长期空转的租金和人力成本而选择闭店,大型活动管控和夜间交通限制(如地铁提前关闭)也间接削弱了夜间消费的动力,对于依赖人流密集和社交场景的酒吧行业而言,这些不确定性成了“致命一击”。

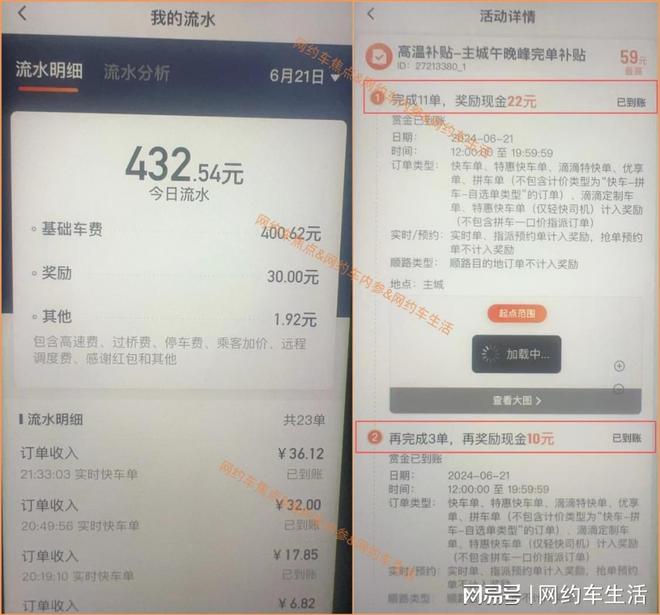

成本高企与消费降级:经营者的两难困境

酒吧行业本质上是重资产运营,场地租金、人力开支和酒水供应链成本居高不下,以北京核心商圈为例,一个中型酒吧的月租金可达数十万元,而调酒师、服务人员薪资水平也远高于其他城市,近年来的经济波动导致消费市场出现“降级”趋势:顾客更倾向于选择性价比高的精酿酒吧或居家饮酒,高端鸡尾酒吧和夜店客流量明显下滑,一位酒吧店主透露:“过去顾客点单毫不犹豫,现在更多人只选优惠套餐,人均消费缩水近三成。”这种供需矛盾使得酒吧利润空间被大幅压缩,甚至陷入“开业即亏损”的恶性循环。

行业转型:从“夜间经济”到“日咖夜酒”

面对生存压力,部分酒吧开始探索转型之路,将经营模式扩展为“日间咖啡馆+夜间酒吧”,通过延长营业时间分摊成本;或引入小众演出、艺术展览等跨界活动,打造复合式文化空间,线上销售成为新的增长点——有酒吧推出瓶装鸡尾酒外卖,通过社群营销和直播带货触达居家消费者,这些创新虽无法完全抵消线下损失,但为行业提供了“活下去”的可能,值得注意的是,一些酒吧还通过缩减规模、迁至非核心商圈等方式降低成本,试图以“小而美”的模式重新吸引客群。

政策支持与未来展望

酒吧行业困境已引起相关部门关注,北京市近期出台的《促进夜间经济发展实施方案》中明确提出鼓励夜间消费街区改造,并探索延长重点商圈营业时间,政策落地需与精准帮扶结合,如提供租金补贴、税收减免或低息贷款等,长期来看,酒吧行业需从“数量扩张”转向“质量提升”,通过特色主题、文化赋能和数字化运营重塑竞争力,结合北京本土文化打造“京味儿”酒吧,或利用元宇宙概念开发虚拟社交体验,都可能成为破局方向。

北京酒吧的停业消息,既是行业寒冬的缩影,也是市场自我调节的信号,在阵痛中,传统粗放式经营正被淘汰,而具备创新能力和韧性的品牌有望迎来新生,作为城市活力的象征,酒吧业的复苏不仅关乎经济数据,更承载着人们对正常生活的期待,或许,这场危机终将推动行业走向更健康、多元的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏