2021年夏天,淮安这座依傍京杭大运河的苏北古城,迎来了一场突如其来的疫情大考,7月下旬,随着德尔塔变异毒株的输入,淮安首次出现本土确诊病例,整座城市瞬间进入战时状态,从精准流调到全民核酸,从区域管控到物资保供,淮安用35天时间实现了本土病例零新增,交出了一份兼具力度与温度的抗疫答卷。

精准防控:以最快速度切断传播链

7月28日,淮安市第四人民医院报告3例核酸检测阳性病例,全市立即启动应急响应机制,与某些地区“一刀切”的封控不同,淮安创新实施“精准围堵”策略:将4个中风险地区精确到具体楼栋,对密接者所在小区实行“区域封闭、足不出户”,而非风险区域在严格落实防控前提下保持基本运转,这种“微创式”管控既有效遏制了疫情扩散,又最大限度减少了社会成本。

流调溯源在这场战役中展现出惊人效率,全市组建200支流调小队,72小时内完成首轮3.5万人的流行病学调查,特别值得一提的是“双流调并行”机制——公安轨迹追踪与疾控专业研判同步进行,使得传播链在48小时内基本厘清,8月2日全员核酸检测中,1065个采样点单日完成430万人检测,检测能力较2020年提升5倍,这得益于提前布局的“15分钟核酸采样圈”建设。

民生保障:特殊人群的特别守护

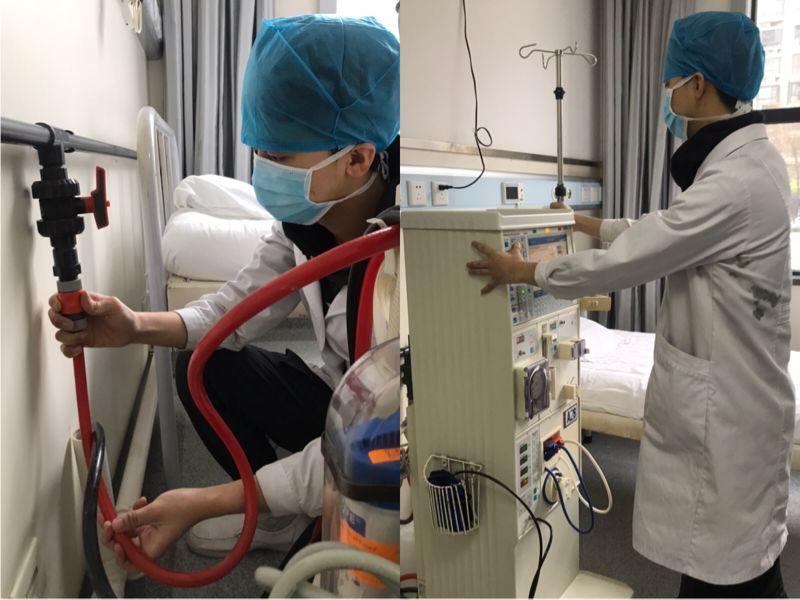

疫情期间,淮安对特殊群体的关照令人动容,在清江浦区某封闭小区,社区为27名独居老人建立“一人一档”,每天两次上门测量体温并配送餐食,针对血透患者、孕产妇等特殊医疗需求者,卫健部门开通“绿色通道”,实行“点对点”闭环接送,8月15日,封控区孕妇周女士通过应急体系及时送医,在负压手术室平安诞下新生儿,这个被取名为“安生”的婴儿,成为疫情阴霾下最温暖的生命礼赞。

保供体系同样展现智慧,淮安创新“四色通行证”制度,将保供车辆分为生鲜、医疗、能源、通用四类,通过智能化调度平台实现物资高效流转,最令人称道的是“公交快递”模式——利用停运的公交车组建物资配送队,单次运力提升3倍,这个创意后来被多个城市借鉴。

经济韧性:双线作战的智慧

作为长三角重要制造业基地,淮安在疫情期间探索出“防疫泡泡”模式,涟水县某电子企业将500名员工安置在厂区闭环生产,同时启用5G+AR远程巡检系统,让德国工程师线上指导设备维护,保障了价值2亿美元的出口订单按时交付,1-8月全市规上工业增加值同比增长8.3%,这组逆势上扬的数据,见证着精准防控与经济发展双线作战的淮安智慧。

文旅产业则通过“云转型”破局,淮安府署、周恩来纪念馆等景区推出VR实景游览,累计访问量超200万人次;洪泽湖大闸蟹养殖基地开展“云端品蟹”直播,预售额同比反增15%,这种化危为机的创新,为后疫情时代文旅发展提供了新思路。

精神底色:运河文化的当代映照

淮安的抗疫实践,折射出这座运河名城独特的精神气质,历史上因漕运而兴的淮安,始终保持着开放包容、务实灵活的城市性格,疫情期间,社区干部用“脚板丈量”代替表格填报,志愿者自创“方言喊话”宣传防疫,这些充满烟火气的创新,正是淮安人“通达求实”精神的当代体现,当周边城市需要支援时,刚解除隔离的淮安医疗队立即转战扬州,这种守望相助的情义,与运河文化中“贯通南北”的担当一脉相承。

2021年9月2日,淮安中风险地区全部清零,城市功能全面恢复,这场疫情大考中,淮安既未采取极端封控,也未放任自流,而是找到精准防控与民生保障的最佳平衡点,其经验先后被国务院联防联控机制简报刊发推广,尤其是“分级分区分层”管控模式,为中等城市疫情应对提供了范本。

运河三千里,最忆是淮安,当2021年冬日的阳光再次洒在漕运码头,这座城市已把抗疫经历沉淀为治理智慧,那些口罩下的微笑、防护服里的汗水、隔离窗后的挥手,共同铸就了属于淮安的集体记忆——这记忆关乎坚韧,关乎创新,更关乎在特殊年代里,一座城市对每个生命的郑重承诺。

"希望通过本文,你能对淮安疫情2021和淮安疫情支援湖北哪个城市有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏