在新冠疫情的防控过程中,“闭环管理措施”这一术语频繁出现在政策文件与媒体报道中,成为应对突发公共卫生事件的关键策略之一,疫情闭环管理措施究竟是什么意思?它如何运作?又为何在防控体系中占据重要地位?本文将深入解析其定义、核心要素、实施场景及社会意义,帮助读者全面理解这一重要概念。

闭环管理措施的定义与核心内涵

疫情闭环管理措施,简称“闭环管理”,是指在特定区域或群体中,通过严格的管控手段,实现人员、物资、信息等要素的封闭式循环,以最大限度减少内外交叉感染风险的一种防控模式,其核心在于“闭环”——即形成一个与外界相对隔离的管理圈,确保圈内活动可追溯、可控制,同时保障基本生活与运转需求。

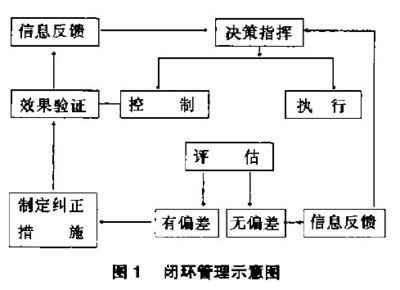

这一措施借鉴了工业生产中的闭环控制理论,强调“点对点”流动与“全链条”监管,在疫情背景下,它通常包含以下要素:

- 空间隔离:对特定区域(如封控区、隔离点)或场所(如医院、工厂)实施物理封闭,限制人员随意进出。

- 流程管控:制定标准化流程,如核酸筛查、健康监测、物资配送、垃圾处理等,确保各环节无缝衔接。

- 动态追踪:利用数字化工具(如健康码、行程卡)对人员流动进行实时监控,实现风险早发现、早处置。

- 保障体系:在封闭环境下,通过统筹资源,满足人员的医疗、生活及心理需求。

简言之,闭环管理的本质是“控流动、防扩散、保必需”,在精准防控中平衡安全与效率。

闭环管理的实施场景与运作模式

闭环管理并非单一模式,而是根据疫情风险等级和实际需求灵活应用,常见场景包括:

- 区域闭环:针对中高风险地区,如小区或街道,实行“足不出户”或“非必要不外出”,由专人负责物资配送与消杀,2022年上海疫情期间,多个社区通过闭环管理有效切断了传播链。

- 机构闭环:适用于医院、学校、工厂等人员密集场所,以“医院闭环”为例,医护人员、患者与后勤人员均需在院内定点活动,避免与外界接触,同时通过分区分级管理降低内部感染风险。

- 人员闭环:针对重点群体,如跨境人员、冷链从业者,实行“定点隔离+定期检测”的全程管理,国际航班机组人员需在专用酒店隔离,并通过专车转运,形成“机场—酒店—工作点”的封闭回路。

- 活动闭环:在重大会议或赛事(如北京冬奥会)中,采用“气泡式管理”,将参与者置于统一管控环境,确保活动安全举办。

运作上,闭环管理依赖多部门协同,以一座实行闭环的工厂为例,员工需住宿在厂区内,每日测温、核酸筛查;物资由指定车辆经消毒后送入;垃圾与污水专门处理;应急通道则用于突发疾病救治,这种模式虽带来临时不便,却能为经济社会的持续运转提供保障。

闭环管理的意义与争议

闭环管理是应对疫情的科学手段,其价值体现在三方面:

- 有效阻断传播:通过限制流动,大幅降低病毒扩散概率,研究显示,闭环管理可使聚集性疫情风险减少70%以上。

- 保障社会功能:在防控的同时,确保医疗、能源、物流等关键行业不停摆,维护社会稳定。

- 优化资源调配:将防控力量集中于高风险环节,避免“一刀切”带来的过度消耗。

这一措施也伴随争议,长期闭环可能引发心理压力或生活不便;部分地区因执行僵化,导致物资配送滞后,如何界定闭环范围、平衡防控与民生需求,仍是实践中的难点。

从闭环管理看未来公共卫生治理

疫情终将过去,但闭环管理的理念为未来公共卫生治理提供了借鉴,它启示我们:

- 精准防控:需以数据驱动,实现“小范围控制、大范围正常”。

- 韧性系统:城市应建设应急保障体系,如物资储备网络与数字化调度平台。

- 人文关怀:任何防控措施都需关注民众心理与社会公平,避免“只封不管”。

疫情闭环管理措施是一种以最小代价换取最大安全的策略,理解其内涵,不仅有助于我们客观看待防控政策,更能推动社会在危机中迈向更高效、更人性化的治理模式。

"希望通过本文,你能对疫情闭环管理措施什么意思和疫情闭环管理是什么有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏