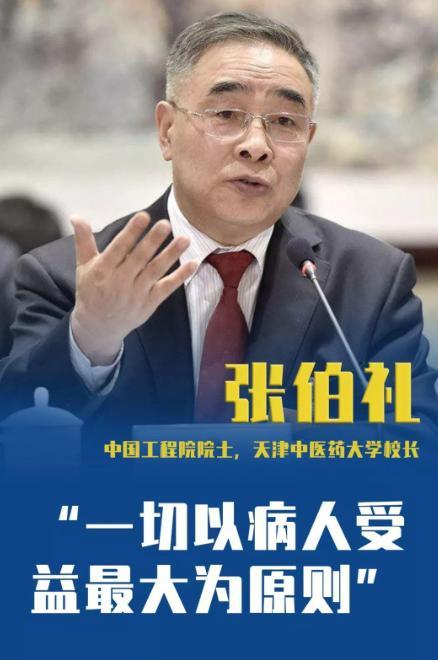

2023年除夕前,一位白发老人在天津火车站拖着行李箱,步履从容地汇入春运人潮,他是张伯礼,年过七旬的中国工程院院士,三年前武汉抗疫的“人民英雄”,这一次,没有专车接送,没有特殊通道,他选择像千万普通人一样,踏上回家过年的路。

这寻常一幕背后,藏着不寻常的深意,2020年春节,张伯礼在武汉抗疫前线,儿子张磊也在同一座城市战斗,父子俩却未能见面,那年除夕夜,他在隔离病区写下“抗疫战犹酣,寝食俱难安,儿女莫相问,此去无归年”,团圆佳节,他与家人隔空相望;万家灯火时,他在方舱医院坚守,而今,他终于可以回家过年了。

张伯礼的归途,是一个民族集体记忆的缩影,三年前,无数人和他一样,为了更多人的团圆,放弃了自己的团圆,医生护士告别家人逆行出征,基层工作者日夜坚守社区防线,普通人响应号召就地过年,那些被搁置的团圆饭,被取消的归家票,被推迟的拥抱,构成了一个民族共克时艰的集体叙事。

在中国文化基因里,“回家过年”从来不只是个人行为,更是维系家族认同、传承文化记忆的仪式,张伯礼选择普通方式回家,恰恰彰显了这种文化自觉——他不仅是回家,更是回归到那个由共同记忆和情感联结的文化共同体中,他的行李箱里,装的不仅是给家人的礼物,更是一个民族对团圆最执着的向往。

从抗疫到常态,从分离到团聚,张伯礼的回家路见证了防疫政策的优化调整,当一位曾为抗疫呕心沥血的专家也能安心回家过年时,这本身就是社会恢复常态的最有力信号,他的归途无声地诉说着:那些曾经的坚守与牺牲,不正是为了今天这样平凡的团圆吗?

在张伯礼身上,我们看到了“大家”与“小家”的统一,抗疫时,他心系“大家”;春节时,他回归“小家”,这种统一正是中华文明的智慧——对国家的责任与对家庭的爱,从来不是对立的选择,而是相辅相成的价值追求,他用自己的行动诠释:守护大家,是为了每个小家的团圆;而小家的温暖,正是大家稳固的基石。

当年在武汉,张伯礼常说:“国有危难,医生即战士,宁负自己,不负人民!”当战士回归家庭,当英雄成为归人,我们看到的是生活本真的回归,这种平凡,恰恰是最不平凡的胜利。

张伯礼的回家路,也是千万中国人的回家路,每张车票背后,都有属于自己的抗疫记忆;每个团圆故事里,都藏着对生活更深的理解与珍惜,当列车驶向故乡,当灯笼点亮家门,我们庆祝的不仅是一个传统节日,更是一个民族在经历磨难后,对生活信念的重申与对未来的期许。

这个春节,张伯礼回家了,我们也回家了,在团圆的饭桌上,在相聚的欢声里,那些曾经的分离与等待,都化作了此刻更深的牵挂与感恩,这或许就是“回家过年”在这个特殊时期最珍贵的意义——它让我们记住,最平凡的团圆,也需要最用心的守护;最日常的相聚,也值得最隆重的庆祝。

"希望通过本文,你能对张伯礼 回家过年和张伯礼 回家过年是哪一集有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏