当“北京累计感染人数”这一关键词频繁出现在公众视野中,它不仅是一串冰冷的数字,更是一座超大型城市在疫情冲击下的复杂叙事,从局部散发到规模性反弹,这些数据背后折射的是公共卫生体系的应对能力、社会资源的调配智慧,以及三百余万市民在危机中的坚韧与协作,北京作为国家首都和政治文化中心,其感染人数的变化轨迹,始终牵动着全国乃至全球的神经。

数据演进:动态波动的疫情轨迹

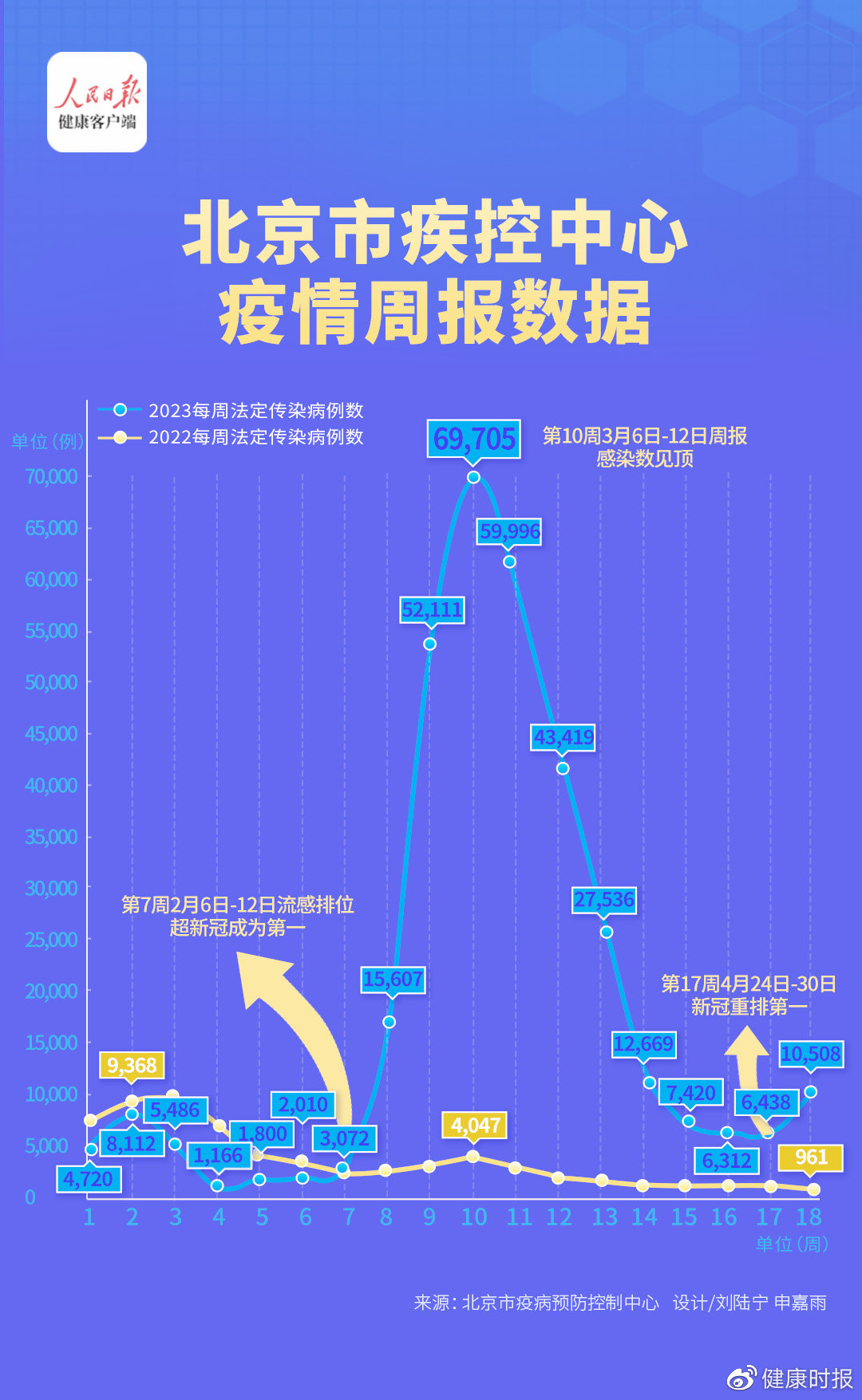

北京的本土疫情发展经历了多个阶段,早期以输入性病例为主,随后因奥密克戎变异株的高传染性,多次出现聚集性传播,例如2022年底的疫情中,单日新增感染者一度突破千例,累计人数在短期内快速攀升,这些数据波动既反映了病毒传播的客观规律,也体现了防控策略的调整:从精准封控到分区管理,从大规模核酸筛查到重点人群监测,每一步措施都在试图平衡疫情控制与社会运行的需求,值得注意的是,官方通报中常将“确诊病例”与“无症状感染者”区分统计,这种分类既科学评估了医疗资源压力,也为公众提供了更透明的风险认知。

挑战与应对:超大城市的多维考验

北京面对疫情的核心挑战在于其特殊城市属性:人口密度高、流动性强、国际国内交往频繁,累计感染人数的增加直接考验三大体系:

- 医疗资源承压:定点医院床位、ICU设备、医护人力是否充足,成为衡量防控效果的关键指标,北京通过启用小汤山方舱、整合三甲医院资源等方式,最大限度避免了医疗挤兑。

- 供应链韧性:在封控区域,生活物资配送和就医通道的畅通至关重要,北京建立的“白名单”保供机制和临时医疗专班,展现了城市治理的精细化水平。

- 信息透明度:每日疫情发布会和流调信息公开,既保障了公众知情权,也通过披露风险点位促进了社会监督,但过程中也曾因数据延迟或表述模糊引发争议,这提示了公共卫生沟通中精准叙事的重要性。

社会响应:从个体自律到集体共济

感染人数攀升的背后,是北京市民的高度配合,常态化核酸检测时有序排队的居民,居家隔离时遵守防疫规定的家庭,志愿者在社区值守的身影——这些微观场景共同构成了城市抗疫的人文底色,企业远程办公、学校线上教学等灵活调整,减少了人员聚集带来的传播风险,值得注意的是,疫情中凸显的数字鸿沟问题(如老年人扫码难)也推动了适老化服务的改进,体现了危机对社会进步的倒逼作用。

反思与启示:超越数字的长期视角

累计感染人数终将成为历史数据,但它留下的启示值得深究:

- 公共卫生体系建设需“平战结合”:北京在疫情中扩建发热门诊、提升核酸检测能力等投入,应转化为长效防控机制。

- 科技赋能需与人文关怀并重:健康宝、行程卡等技术工具在提升效率的同时,也需警惕数据安全与隐私保护问题。

- 全球疫情下的城市定位:作为国际交往中心,北京如何在开放与防控间寻求最优解,将为全球大都市提供重要参考。

北京累计感染人数的变化,如同一面棱镜,折射出特大城市在突发公共卫生事件中的脆弱性与韧性,这些数字背后,是决策者、医务工作者、普通市民共同书写的抗疫史诗,当疫情终趋平缓,我们更应铭记:最大的胜利不在于“零感染”,而在于每一次危机中凝聚的理性、勇气与共生智慧,这份经验,将成为北京走向更健康、更 resilient 的未来的重要基石。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏