关于“吕梁病毒”(Lvliang Virus)的研究与防控动态再次引发公众关注,这一新型病毒自首次报道以来,因其潜在的公共卫生风险成为全球科研机构和疾控部门密切监测的对象,最新消息显示,吕梁病毒的溯源研究取得关键突破,同时我国防控体系正通过多维度策略升级,以应对可能出现的挑战。

病毒溯源与特性研究新进展

根据国家病原微生物资源库及联合科研团队公布的数据,吕梁病毒被初步归类为一种新型RNA病毒,与已知的某些野生动物携带的病毒存在遗传相似性,最新基因测序结果表明,该病毒可能源于特定区域的啮齿类动物(如鼩鼱类),通过中间宿主跨种传播至人类,研究团队在吕梁山区及周边生态区域开展了大规模的动物样本采集,通过宏基因组学分析锁定病毒的自然宿主,并发现其刺突蛋白存在独特突变,可能影响病毒与人体细胞的结合能力,这一发现为开发靶向药物和特异性检测试剂奠定了理论基础。

实验室研究显示,吕梁病毒在低温环境下存活能力较强,但对紫外线和常用消毒剂敏感,目前尚无证据表明该病毒具备空气传播能力,主要传播途径仍以密切接触和呼吸道飞沫为主,科学家呼吁公众避免接触野生动物,并加强个人卫生防护。

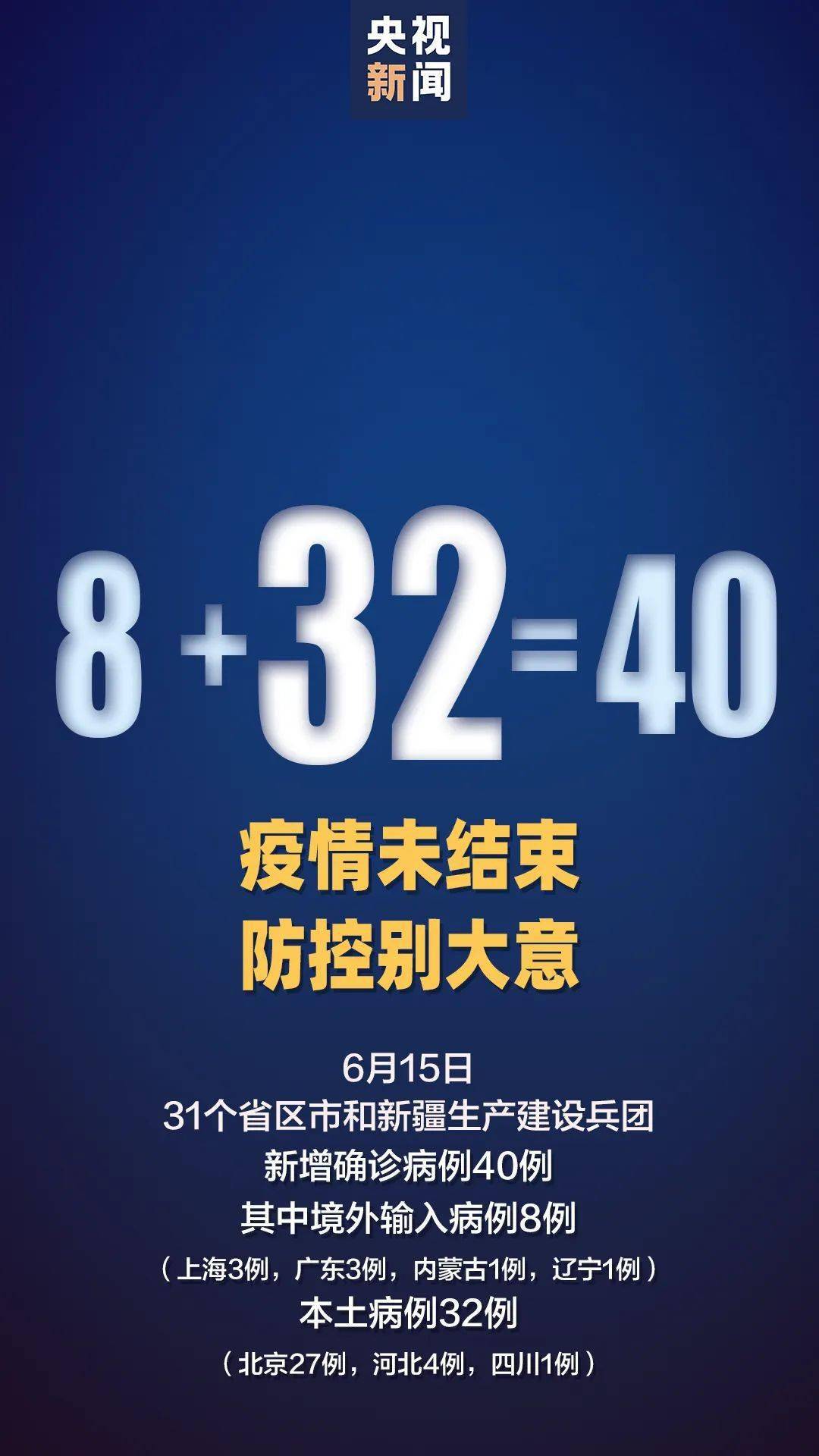

全球及国内疫情动态

截至近期,全球共报告吕梁病毒确诊病例200余例,主要集中在亚洲地区,其中我国山西省吕梁市及相邻省份发现零星散发病例,所有病例均得到及时隔离治疗,未出现大规模社区传播,世界卫生组织(WHO)已将吕梁病毒列为“需关注病原体”,建议各国加强监测和信息共享,我国疾控中心已启动应急响应机制,在重点地区开展流行病学调查和环境消杀,并对高风险人群进行核酸筛查。

值得注意的是,吕梁病毒的潜伏期约为3-7天,临床表现为发热、呼吸道症状及部分神经系统异常(如头痛、嗅觉减退),目前尚无死亡病例报告,现有医疗手段可有效控制重症发展。

防控体系升级与公众应对

为防范潜在风险,我国已从三方面强化防控网络:

- 监测预警数字化:在野生动物栖息地、农贸市场及医疗机构部署病原体监测点,利用人工智能模型预测病毒变异趋势;

- 医疗资源储备:指定定点收治医院,储备抗病毒药物和防护物资,并开展医务人员专项培训;

- 公众科普与国际合作:通过多渠道发布防护指南,强调“早发现、早报告”的重要性,同时与全球共享病毒基因序列数据。

专家指出,吕梁病毒的当前风险等级较低,但需警惕环境变化与人类活动叠加可能导致的溢出风险,公众应保持警惕但无需恐慌,坚持科学防护措施——如佩戴口罩、勤洗手、避免聚集,并主动接种现有疫苗以降低共感染风险。

吕梁病毒的科研与防控进展彰显了我国在新发传染病领域的快速响应能力,随着跨学科研究的深入和全球合作的深化,人类对这类病毒的认知将不断拓展,公共卫生防护网也将愈加牢固,正如世卫组织专家所言:“对未知病毒的敬畏与科学应对,是守护人类健康的永恒命题。”

"希望通过本文,你能对吕梁病毒最新消息和吕梁病毒最新消息新闻有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏