在新冠疫情的阴影逐渐淡去但并未完全消散的今天,一个颇具争议的法律问题浮出水面:如果一个人因未接种疫苗而感染新冠病毒,并进而传染给他人造成严重后果,是否应当承担法律责任?这一问题触及了现代法治社会中公共健康与个人自由的敏感边界,其背后隐藏着复杂的法律逻辑与伦理考量。

从法理学角度看,个人自由并非绝对,我国《宪法》第五十一条明确规定:"中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。"这一条款为平衡个人权利与公共利益提供了根本法基础,当个人的疫苗接种选择可能危及他人健康时,法律的天平便需要向公共安全倾斜。

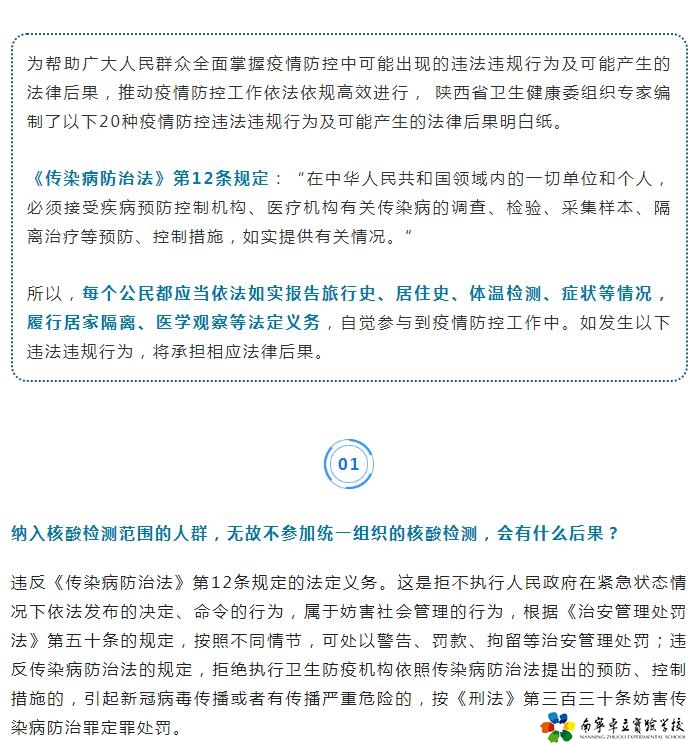

在具体法律适用层面,我国《传染病防治法》第十二条明确规定:"在中华人民共和国领域内的一切单位和个人,必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施,如实提供有关情况。"该法第七十七条进一步规定,任何单位和个人违反本法规定,导致传染病传播、流行,给他人人身、财产造成损害的,应当依法承担民事责任,这些条款为因拒绝疫苗接种而导致传染病传播的行为提供了追责的法律依据。

更为直接的法律责任可能源于《刑法》,该法第三百三十条规定了"妨害传染病防治罪",明确对"拒绝执行县级以上人民政府、疾病预防控制机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施"的行为追究刑事责任,在特定情况下,如明知自己可能携带病毒仍频繁出入公共场所,导致多人感染,还可能构成以危险方法危害公共安全罪,2020年新冠疫情初期,多地已出现因隐瞒行程导致病毒传播而被追究刑事责任的案例,这些司法实践为类似行为的法律定性提供了参考。

在民事责任领域,《民法典》第一千一百六十五条规定:"行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。"未接种疫苗而感染他人的行为,可能构成过错责任原则下的侵权行为,受害者可依法主张医疗费、误工费等相关损失的赔偿,2021年江苏省某法院曾判决一名未按防控要求佩戴口罩而导致他人感染流感的行为人承担相应赔偿责任,这一案例为类似情况下的民事追责提供了法理支持。

需要强调的是,法律追责并非针对未接种疫苗这一状态本身,而是针对由此产生的传播后果及行为人的主观状态,法律评价的核心在于行为人是否履行了合理的注意义务,是否采取了必要的预防措施以避免对他人造成损害,如果行为人明知自己有感染风险,仍拒绝采取合理防护措施并频繁参与集体活动,最终导致病毒传播,其主观上的过失或间接故意便可能成为法律责任的基础。

法律适用也需考虑特殊情况,对因医学原因无法接种疫苗的人群,法律自当区别对待;对于传播链难以确证的情况,因果关系的认定也需谨慎,但无论如何,法律追责的可能性本身已经传递出明确信号:在公共卫生危机面前,个人选择并非毫无边界,对他人生命健康的尊重是不可推卸的社会责任。

在构建更为健全的公共卫生法治体系的过程中,我们需要在个人自由与公共安全之间寻找更加精细的平衡点,明确特定情况下未接种疫苗导致感染传播的法律责任,不仅是对潜在受害者的保护,也是对全体社会成员的警示——在传染病防控这场没有硝烟的战争中,每个人都既是保护者,也是被保护者,权利与责任从来都是一枚硬币的两面。

"希望通过本文,你能对不打疫苗感染追责的法律依据和不打疫苗感染追责的法律依据是什么有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏