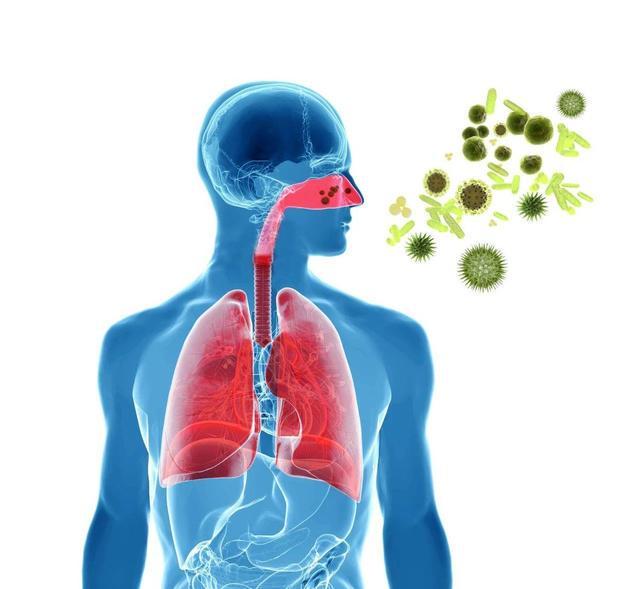

新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引发的COVID-19疫情,自2020年初爆发以来,已深刻改变了全球公共卫生格局,了解该病毒的传播特性及疾病发展规律,对个人防护和疫情控制至关重要,一个核心问题是:感染新型冠状病毒后,初期症状通常多久出现?这一问题不仅关乎个人健康监测,也影响着隔离政策与医疗资源的调配。

潜伏期的定义与关键性

从医学角度,病毒感染后到首次出现症状的这段时间称为“潜伏期”,对于新型冠状病毒,潜伏期的长短直接决定了隔离观察的时长,并影响了传播风险,世界卫生组织(WHO)及各国疾控中心(如中国CDC、美国CDC)通过大量病例数据分析,将COVID-19的潜伏期界定为1至14天,但大多数病例的潜伏期集中在3至7天,这意味着,如果一个人接触了病毒,通常在3到7天内会出现初期症状,但也有极少数案例在24小时内或长达14天后才显现症状。

潜伏期的长短受多种因素影响,包括:

- 病毒载量:接触的病毒数量较高时,潜伏期可能缩短。

- 个人免疫状态:免疫力较强的个体可能延迟发病或表现为无症状。

- 病毒变异:不同变异株(如Delta、Omicron)的潜伏期略有差异,例如Omicron变种的潜伏期可能更短,平均约3天。

新型冠状病毒的典型初期症状

在潜伏期结束后,患者通常会出现一系列初期症状,这些症状可能与普通感冒或流感相似,但具有特定模式,根据中国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》和WHO报告,常见初期症状包括:

- 发热:约80%以上的患者出现低至中度发热(体温升高),但部分人可能无发热表现。

- 干咳:持续性干咳是典型症状,可能伴有喉咙痛。

- 乏力:全身疲倦、肌肉酸痛,影响日常活动。

- 呼吸系统症状:如气短、呼吸困难,尤其在活动后加重。

- 其他症状:嗅觉或味觉丧失(较为特异)、头痛、腹泻或鼻塞等。

需要注意的是,约20-40%的感染者可能为无症状携带者,他们虽无典型症状,但仍具传染性,这增加了疫情控制的复杂性,儿童和青少年可能症状较轻,而老年人和基础疾病患者(如高血压、糖尿病)可能更快发展为重症。

潜伏期与传染性的关系:为何早期识别至关重要

新型冠状病毒在潜伏期末期(症状出现前1-2天)即具有传染性,这是其防控难点之一,研究表明,病毒通过飞沫、气溶胶或接触传播,在潜伏期内就可能被排出,如果一个人在接触病毒后3天内出现症状,其传染风险在症状出现前就已存在,一项发表于《柳叶刀》的研究指出,约44%的传播发生在无症状阶段。

早期识别症状并采取行动,不仅能减少个人健康风险,还能阻断社区传播链,建议在以下情况下提高警惕:

- 高风险接触后:如与确诊患者密切接触、前往疫情高发区。

- 症状监测:每天测量体温,注意咳嗽、乏力等变化。

- 及时检测:使用抗原快筛或核酸检测确认感染。

个人与社会防控建议

基于潜伏期规律,各国卫生机构推荐了相应措施:

- 隔离与观察:密切接触者应自我隔离14天,并监测症状变化。

- 疫苗接种:疫苗可缩短潜伏期、减轻症状,并降低传播风险。

- 公共卫生措施:佩戴口罩、保持社交距离、加强通风,这些都能减少病毒暴露机会。

从全球疫情数据看,早期识别和干预是遏制疫情的关键,中国在疫情初期实施的14天隔离政策,正是基于潜伏期上限的科学依据。

新型冠状病毒的初期症状通常在接触病毒后1-14天内出现,平均为3-7天,这一规律提醒我们,在疫情常态化下,个人需保持警觉,社会需强化监测体系,通过科学认知潜伏期和症状,我们不仅能保护自己,还能为全球抗疫贡献力量,随着病毒变异和医学进步,相关数据可能更新,但核心原则不变:早发现、早隔离、早治疗,是人类战胜疫情的不二法门。

"希望通过本文,你能对新 冠状病毒初期症状多久出现和新冠状病毒初期症状持续多久有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏