自2019年底新冠病毒(SARS-CoV-2)首次被发现以来,其变异历程如同一场没有硝烟的进化竞赛,随着全球科学家的追踪与研究,病毒通过不断突变试图突破人类免疫防线与公共卫生屏障,新冠病毒究竟变异到了第几代?这个问题需从变异株的代际划分、进化逻辑与当前流行态势中寻找答案。

病毒变异的代际划分:从“关切变异株”到“后代亚系”

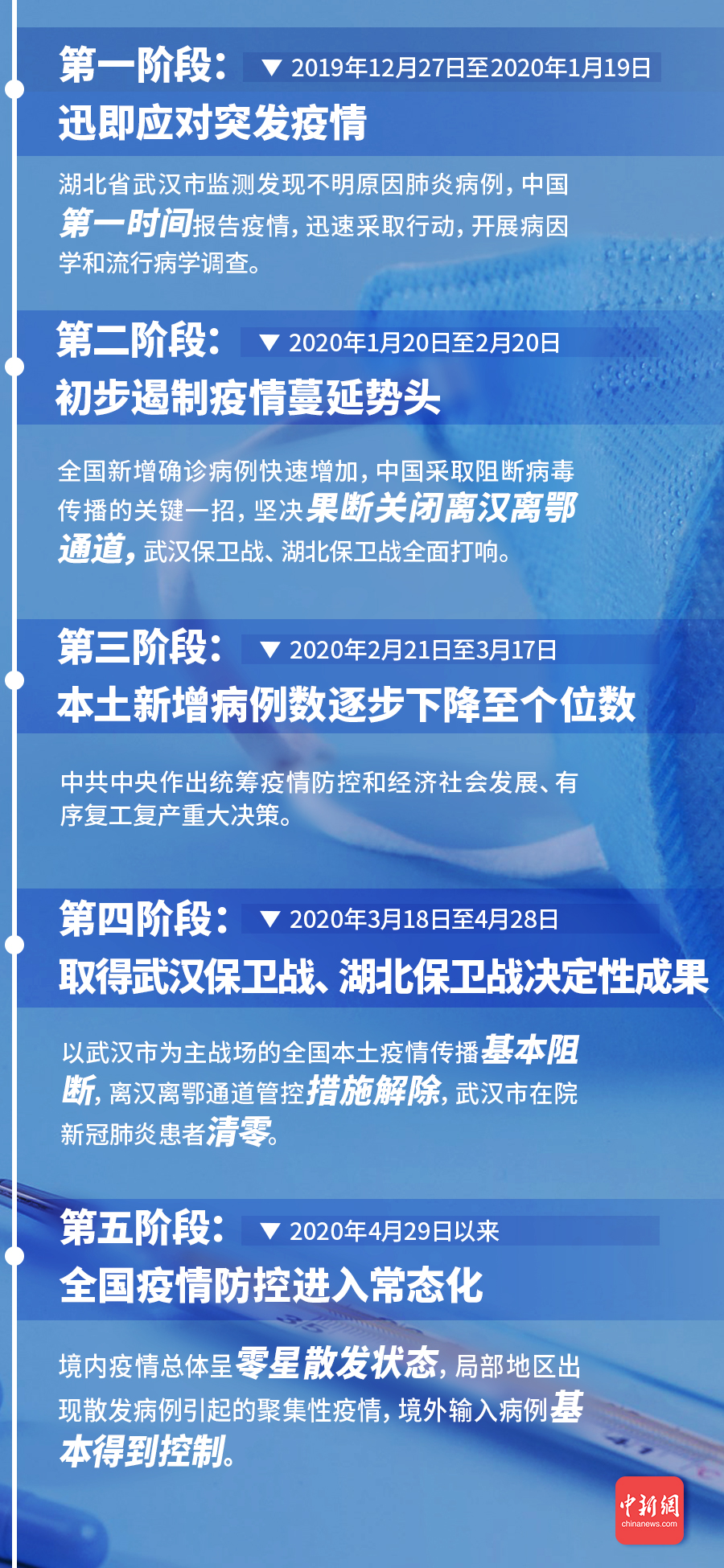

世界卫生组织(WHO)根据病毒的传播力、致病性及免疫逃逸能力,将值得关注的变异株划分为“关切变异株”(VOC)和“关注变异株”(VOI),若以VOC为主要里程碑,新冠病毒的变异可大致分为以下几个阶段:

-

第一代VOC:阿尔法(Alpha)

2020年底在英国发现的B.1.1.7谱系被称为阿尔法变异株,其传染性较原始毒株显著增强,标志着病毒进入“高效传播”阶段。 -

第二代VOC:贝塔(Beta)、伽马(Gamma)、德尔塔(Delta)

- 贝塔(南非,B.1.351)和伽马(巴西,P.1)进一步提升了免疫逃逸能力。

- 德尔塔(印度,B.1.617.2)以极强传播力和重症风险成为2021年全球主流毒株,被视为第二代变异株的“巅峰”。

-

第三代VOC:奥密克戎(Omicron)及其“子孙时代”

2021年11月出现的奥密克戎(B.1.1.529)是变异进程的分水岭,其刺突蛋白携带超过30个突变,传播速度远超德尔塔,并迅速衍生出多个亚型:

- 初代奥密克戎:BA.1、BA.2(2022年初主导全球疫情)。

- 进化分支:BA.4/BA.5(2022年中)、BA.2.75(“半人马座”)。

- 重组变异株:XD(德尔塔与奥密克戎重组)、XBB(BA.2分支重组,2023年主流)。

- 当前主流:奥密克戎的“后代”如EG.5(“厄里斯”)、XBB.1.16等仍在持续演化。

若以奥密克戎为第三代,其亚型间的更迭已形成“奥密克戎家族内迭代”,甚至可细分为3-4个子代,XBB系列被视为奥密克戎的“孙代”,而近期流行的JN.1(BA.2.86的后代)则进一步展现了病毒进化的持续性。

变异背后的科学逻辑:为何奥密克戎后难现“新希腊字母”?

病毒变异的核心机制是RNA复制过程中的随机突变与自然选择,奥密克戎的出现标志着病毒进化策略的转变:从提升毒性转向优化传播与免疫逃逸,其特点包括:

- 宿主适应性增强:与上呼吸道细胞受体更易结合,降低肺部侵袭力但加速人际传播。

- 抗原漂移:通过累积突变部分逃避既往感染或疫苗建立的免疫屏障。

- 进化平台化:奥密克戎的基因框架成为后续变异的“基础模板”,后续变异多以亚型形式出现,而非颠覆性新谱系,WHO自2022年以来未再命名新的希腊字母变异株,转而关注奥密克戎分支的亚分类。

当前疫情态势:变异进入“平台期”但未终结

截至2024年,奥密克戎谱系仍占全球新增病例的99%以上,其进化分支如JN.1虽具更强免疫逃逸能力,但致病性未显著增强,这表明:

- 代际迭代趋于微观:病毒的变异从“大版本更新”转为“小版本升级”,每一轮亚型更替可视为一次代际迭代。

- 人群免疫背景复杂化:自然感染与疫苗接种形成的“混合免疫”迫使病毒在免疫压力下“精雕细琢”。

- 监测重点转移:科学家不再局限于计数“第几代”,而是通过基因组流行病学实时追踪关键突变(如刺突蛋白RBD区域),评估其对公共卫生的实际威胁。

未来展望:变异会走向何方?

病毒进化的终点可能是与人类宿主的长期共存,其路径或呈现两种可能:

- 毒力进一步减弱:如同其他人类冠状病毒(如HCoV-OC43)演化为普通感冒病毒。

- 周期性流行:通过抗原变异引发季节性感染高峰,但总体疾病负担逐渐降低。

若以希腊字母命名划分代际,新冠病毒已演进至“奥密克戎时代”;若以奥密克戎内部亚型计,则已迭代至数十种后代分支,数字意义上的“第几代”并不足以概括变异的全貌——更重要的是理解变异背后的生物学逻辑与全球防控的应对策略,在科学与病毒的博弈中,人类需保持对变异动态的警惕,同时依靠疫苗更新、药物研发与公共卫生措施,构建适应性的防御网络。

"希望通过本文,你能对新冠病毒变异到第几代了和新冠病毒变异到第几代了呢有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏