2022年,亳州这座以中医药文化闻名的城市,因新冠疫情的反复而被迫按下校园生活的暂停键,当教室里的朗朗书声被线上课堂的提示音取代,当操场上的奔跑身影化作屏幕前的专注凝视,"停课不停学"不仅是一句口号,更成为一场牵动无数家庭的教育实践,这场突如其来的停课,既是应对公共卫生危机的必要举措,也深刻暴露了传统教育模式的脆弱性,同时催生了人们对未来教育形态的重新思考。

紧急响应:从线下到线上的教育转场

疫情来袭之初,亳州市政府与教育部门迅速启动应急预案,在保障师生健康的前提下,有序组织全市中小学转入线上教学,各学校依托国家中小学网络云平台、钉钉、腾讯会议等工具,在48小时内完成了课程表调整、教师技术培训及学生设备摸排工作,亳州一中创新采用"双师课堂"模式,由主讲教师直播授课,辅导教师同步答疑,最大限度还原真实课堂互动;部分农村学校则通过发放纸质学习包、利用广播电视课程等方式,缓解偏远地区学生的网络接入难题,这场跨越时空的教育接力,展现了教育系统在危机中的韧性与担当。

现实挑战:数字鸿沟与情感缺失的困境

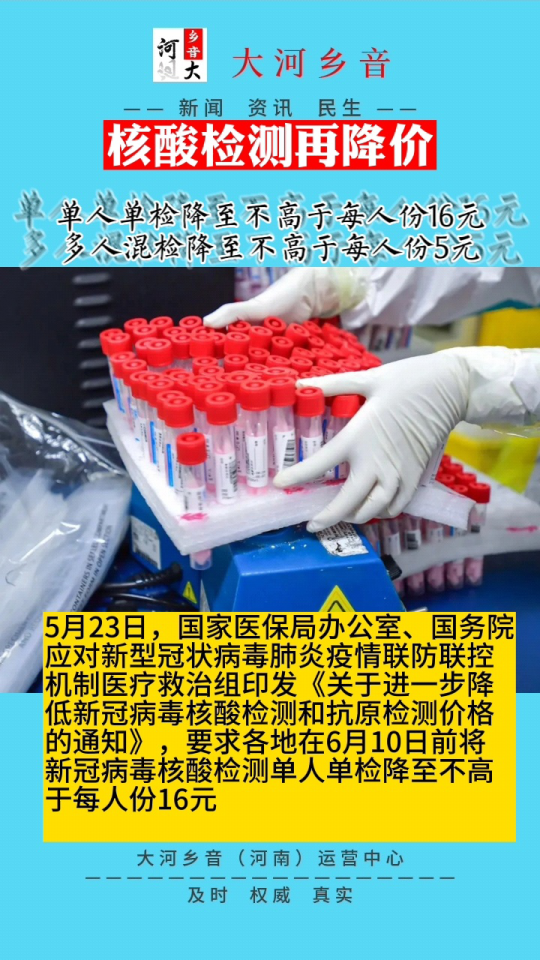

停课背后的问题同样不容忽视,数字鸿沟在疫情中被急剧放大,尽管亳州城区家庭大多具备网络条件,但下辖利辛、蒙城等县区的留守儿童家庭,常因缺乏智能设备或稳定网络而陷入"失学"焦虑,线上教学难以替代校园的情感教育功能,有教师反馈,长期隔离导致部分学生出现注意力涣散、社交恐惧等问题;某小学班主任在家访中发现,一名原本活泼的学生因缺乏同伴交流而变得沉默寡言,更严峻的是,家长群体在停工与居家辅导的双重压力下身心俱疲,凸显出家庭教育支持体系的薄弱。

人文微光:危机中孕育的教育温度

令人动容的是,停课期间涌现出无数温暖瞬间,谯城区一位年近六旬的教师,深夜仍在微信群中逐一点评学生作业,自称"不能辜负孩子们的期待";蒙城二中发起"共享平板"公益活动,动员企业捐赠设备百余台;更有心理教师开设24小时热线,用专业倾听疏解学生的焦虑,这些微光汇聚成亳州教育的人文底色,也让人们意识到:教育不仅是知识传递,更是生命与生命的彼此照亮。

未来启示:构建更具弹性的教育生态

后疫情时代,亳州的停课经历为教育发展提供了深刻启示,需加速推进教育数字化战略,通过建设城乡一体化的智慧教育平台、开发本土化在线课程资源,从根本上弥合数字鸿沟,应建立"线上-线下"融合教学新常态,例如将虚拟实验室、云端研学纳入常规教学,同时保留校园特有的集体活动与情感培养功能,更重要的是,要构建学校、家庭、社区联动的支持网络,通过家长课堂、社区学习中心等形式,提升全社会应对危机的能力。

亳州的疫情停课,终将成为历史的一页,但它留下的思考远未结束:当教育不得不脱离物理空间,我们如何守护每一个孩子的成长权利?如何让技术真正服务于人的全面发展?这场"被迫"的教育实验,既是对过去的拷问,也是对未来的呼唤——唯有构建更包容、更灵活、更温暖的教育生态,才能让下一次危机来临之时,没有孩子被落下。

"希望通过本文,你能对亳州疫情停课和亳州疫情停课通知有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏