学校作为人员密集的场所,一旦发生聚集性疫情,不仅威胁师生健康,还可能引发社会恐慌,面对此类突发公共卫生事件,必须采取系统、科学的防控策略,以阻断传播链、降低扩散风险,本文将从监测预警、应急处置、管理措施和社会协同四个层面,探讨学校聚集性疫情的核心防控策略。

快速响应与精准监测:筑牢疫情“防火墙”

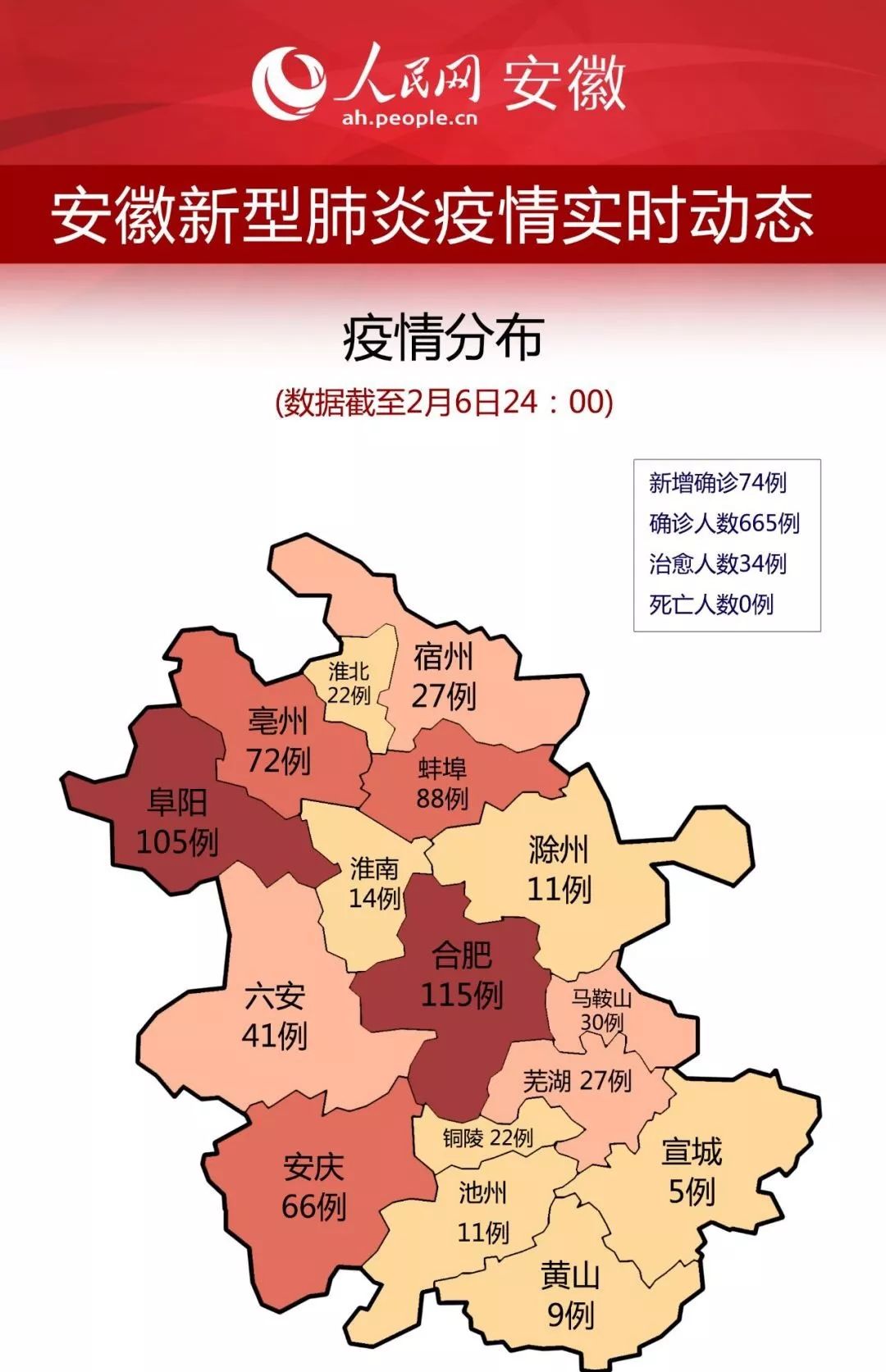

聚集性疫情的特点是传播速度快、影响范围广,学校需建立“早发现、早报告、早隔离”的监测机制:

- 常态化健康监测:通过每日体温检测、症状上报(如咳嗽、发热)等方式,实时掌握师生健康状况,利用数字化工具(如健康打卡系统)提高效率,确保数据可追溯。

- 核酸与抗原筛查:对密接者、次密接者及高风险群体开展分层检测,优先使用快速抗原检测初筛,再以核酸检测确认,缩短响应时间。

- 预警机制联动:与疾控部门共享数据,利用大数据分析预测传播趋势,及时发布风险提示。

案例参考:某中学在发现首例病例后,立即对全校师生分批次核酸检测,24小时内锁定感染源,有效避免了疫情进一步扩散。

分级管控与动态调整:从封闭管理到有序恢复

根据疫情严重程度,实施分级分类管控是核心举措:

- 高风险区域封闭管理:对发生疫情的班级、宿舍或楼层实施临时封控,限制人员流动,并开展多轮环境消杀。

- 线上线下教学切换:暂停线下课程,启动线上教学方案,确保“停课不停学”,同时关注学生心理状态,提供必要的疏导服务。

- 动态调整防控等级:根据疫情进展(如连续7天无新增病例)逐步降级管控,恢复常态化教学,避免“一刀切”对正常教育秩序的长期影响。

科学依据:世界卫生组织指出,分阶段防控策略可平衡疫情控制与社会运行,尤其适用于校园这类特殊环境。

切断传播链:环境消杀与个人防护并重

病毒可通过空气、物体表面等途径传播,需多管齐下阻断传播:

- 强化环境管理:对教室、食堂、图书馆等公共场所增加通风频次,对门把手、桌椅等高频接触表面每日消毒。

- 规范个人防护:督促师生佩戴口罩、保持社交距离,推广“七步洗手法”,配备充足的防疫物资(如洗手液、备用口罩)。

- 减少聚集活动:暂停大型集会、社团活动等,采用分时段就餐、错峰上下学等方式降低人员密度。

协同作战与社会支持:构建全域防控网络

学校疫情防控绝非孤军奋战,需整合多方资源:

- 校地协同机制:与属地政府、疾控中心、医院建立联动,确保病例转运、隔离安置、流调追踪等环节无缝衔接。

- 家校合作共防:通过家长会、微信公众号等渠道普及防疫知识,引导家庭配合健康监测与隔离要求。

- 舆情引导与心理援助:及时发布权威信息,消除谣言传播,同时为隔离学生提供心理咨询服务,缓解焦虑情绪。

案例参考:某大学暴发疫情后,通过政府协调将密接者转移至定点隔离酒店,并组织志愿者为隔离学生提供学习资料与生活物资,有效稳定了校园秩序。

以科学策略守护校园安全

学校聚集性疫情的防控是一项复杂系统工程,既要采取果断措施阻断病毒传播,也需关注教育教学的连续性与师生心理健康,通过监测预警、分级管控、环境管理和多方协同的组合策略,方能将疫情影响最小化,学校还需完善应急预案,加强常态化演练,真正筑牢校园公共卫生的“免疫屏障”。

展望:后疫情时代,推动疫苗接种、建设智慧校园健康平台,将是提升校园韧性的长远之策。

"希望通过本文,你能对学校内发生聚集性疫情,必须实施什么防控策略和学校内发生聚集性疫情,必须实施什么防控策略有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏