一种新型的新冠病毒变异株被确认首次在我国本土出现了社区传播,这已不再是零星的境外输入病例,而是标志着病毒在本地社区内建立了隐匿的传播链条,这一事件,不仅是一个新的疫情节点,更是对我国常态化疫情防控体系,特别是早期预警、快速响应和精准干预能力的一次严峻而深刻的考验。

回顾疫情之初,“外防输入、内防反弹”的总策略有效地将绝大多数境外输入的变异株阻挡在国门之外或隔离在闭环管理之内,病毒在持续传播中不断进化,其显著特点便是更强的传染性和一定的免疫逃逸能力,此次被检测出的变异株,经基因组测序确认,与当前全球流行的一些高关注变异株(VOCs)在关键位点上高度同源,证实了其“舶来”身份,但其传播路径却清晰地指向了本地社区,且源头不明、关联不清,形成了多起散发的本土病例,这撕开了一道关键的口子,它警示我们,没有任何一道防线是绝对坚固的,病毒的渗透可能发生在最意想不到的环节,无论是通过潜伏期更长的感染者,还是通过被污染的进口冷链物品等环境传人途径,病毒总能找到其赖以生存和扩散的缝隙。

社区传播的确认,瞬间放大了疫情防控的复杂性与难度,它意味着疫情从“点状”输入向“面状”扩散的风险急剧升高,与输入病例在隔离期间被发现的模式不同,社区传播中的感染者活动轨迹广泛,接触人员众多,流调溯源工作如同大海捞针,难度呈几何级数增长,变异株潜在的免疫逃逸特性,对现有疫苗的保护效果构成了挑战,可能增加突破性感染的风险,即便接种过疫苗的人群也未必能完全幸免,公众在经历了长时间的抗疫后,难免出现“防疫疲劳”心理,此时新变异株的出现极易引发两种极端情绪:要么是过度的恐慌,导致非理性抢购或对特定人群的歧视;要么是麻木与轻视,认为“不过是大号流感”,从而放松个人防护,进一步助长病毒传播。

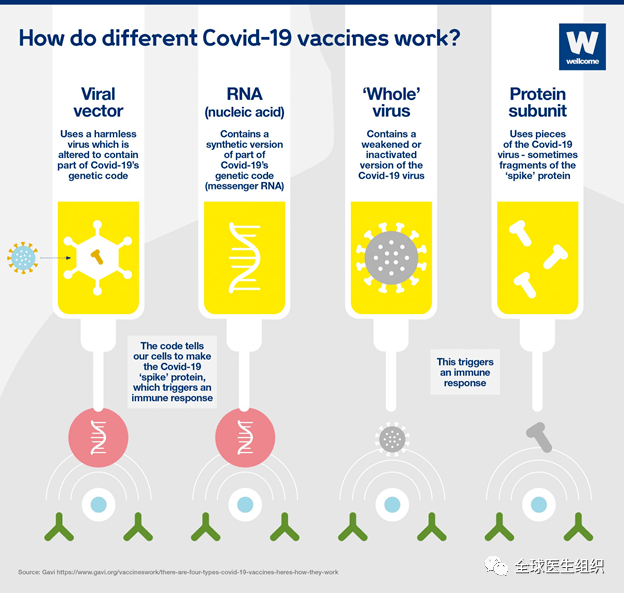

面对这一新情况,我们的应对必须更加科学、精准和高效,首要任务是 “以快制快” ,必须争分夺秒地跑在病毒前面,充分利用大数据、信息化手段,结合传统的流调方式,在最短时间内锁定密接、次密接等风险人群,并迅速划定和管控风险区域,尽可能将传播范围压缩到最小,监测预警的“雷达”需要持续升级,应进一步强化对入境人员、重点人群、环境样本的病毒基因组测序工作,动态监测病毒变异趋势,一旦发现异常信号,立即启动应急响应。疫苗接种和分级诊疗是稳固的基石,持续推进全民,特别是老年人的疫苗加强针接种,筑牢免疫屏障;完善分级诊疗方案,确保医疗资源不被挤兑,轻症、无症状者得到妥善管理,重症患者能得到及时有效的救治。

此次变异株侵入社区,无疑是一声响亮的警钟,它提醒我们,与新冠病毒的较量是一场持久战,病毒的变异是其生存法则,我们的防控策略也必须随之动态调整和优化,它考验的不仅是病毒检测、流调溯源、医疗救治等“硬实力”,更是社会动员、信息透明、公众配合等“软实力”,在未来的日子里,我们必须继续坚持科学的防疫政策,保持高度的警惕,既不盲目乐观,也不过度恐慌,唯有如此,我们才能在一次次与变异病毒的“遭遇战”中,守护好来之不易的防控成果,直至最终赢得这场抗疫斗争的胜利。

"希望通过本文,你能对变异株首次在国内社区传播和变异毒株首次社区传播有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏