2022年初,当奥密克戎毒株如暗潮般突袭天津,这座北方工业重镇迅速拉响警报,在津南区的抗疫战场上,八里台学校成为一面鲜明的旗帜——它不仅是疫情传播链上的关键节点,更是社会力量与人文关怀交织的缩影,从紧急封控到线上复课,从物资驰援到心理疏导,这所普通学校的抗疫历程,折射出中国基层疫情防控的坚韧与温度。

风暴眼的24小时:以快制快的天津速度

1月8日,津南区报告本土确诊病例,八里台学校因多名师生密接被划为封控区,4小时内,疾控人员完成全校环境采样;12小时内,900余名师生转运隔离;24小时内,线上教学方案全面启动,这种“雷霆速度”背后,是天津市建立的“三公(工)联动”机制(公安、公卫、工信)与“围住、捞干、扑灭”策略的精准落地,八里台学校的案例,成为天津以快制快阻击奥密克戎的典型样本。

隔离不隔爱:一座学校的温度保卫战

在冰冷的防疫政策之外,人性的暖流始终涌动,被隔离的学生收到定制“暖心包”,内含图书、益智玩具和心理咨询热线卡片;教师化身“网络主播”,通过云端班会安抚学生情绪;家长群中每日更新的“抗疫日记”,成为连接家庭与学校的信任纽带,更令人动容的是,几名高三教师在隔离酒店搭起临时直播间,背景板上写着:“距离高考120天,老师与你们同在”,这种超越物理隔阂的情感联结,正是中国式抗疫中“人民至上”理念的生动注脚。

科技赋能:从线下停摆到云端重生

八里台学校的线上教学体系并非仓促上阵,早在2020年,该校就参与了天津市“基础教育精品课”资源库建设,储备了500余节数字化课程,此次疫情中,学校启用AI作业批改系统,引入虚拟实验平台,甚至为体育课开发了居家锻炼打卡程序,这些数字基建的提前布局,让教育在疫情冲击下依然保持连续性与创新性,印证了“科技向善”在应急体系中的价值。

微观视角下的宏观启示

八里台学校的抗疫实践,为后疫情时代公共治理提供了三重启示:

其一,精准防控需要“绣花功夫”,该校根据学生年龄分层制定核酸方案,低年级采用趣味贴纸激励,高中生启用快速通道,避免交叉感染的同时提升效率。

其二,应急体系依赖平战结合,学校平日开展的消防演练、卫生教育,在此次疫情中转化为有序的隔离管理能力。

其三,社会韧性源于社区网络,周边超市为学校开通专属配送通道,退休教师组建线上辅导志愿队,这种基层自组织能力成为官方防控的有效补充。

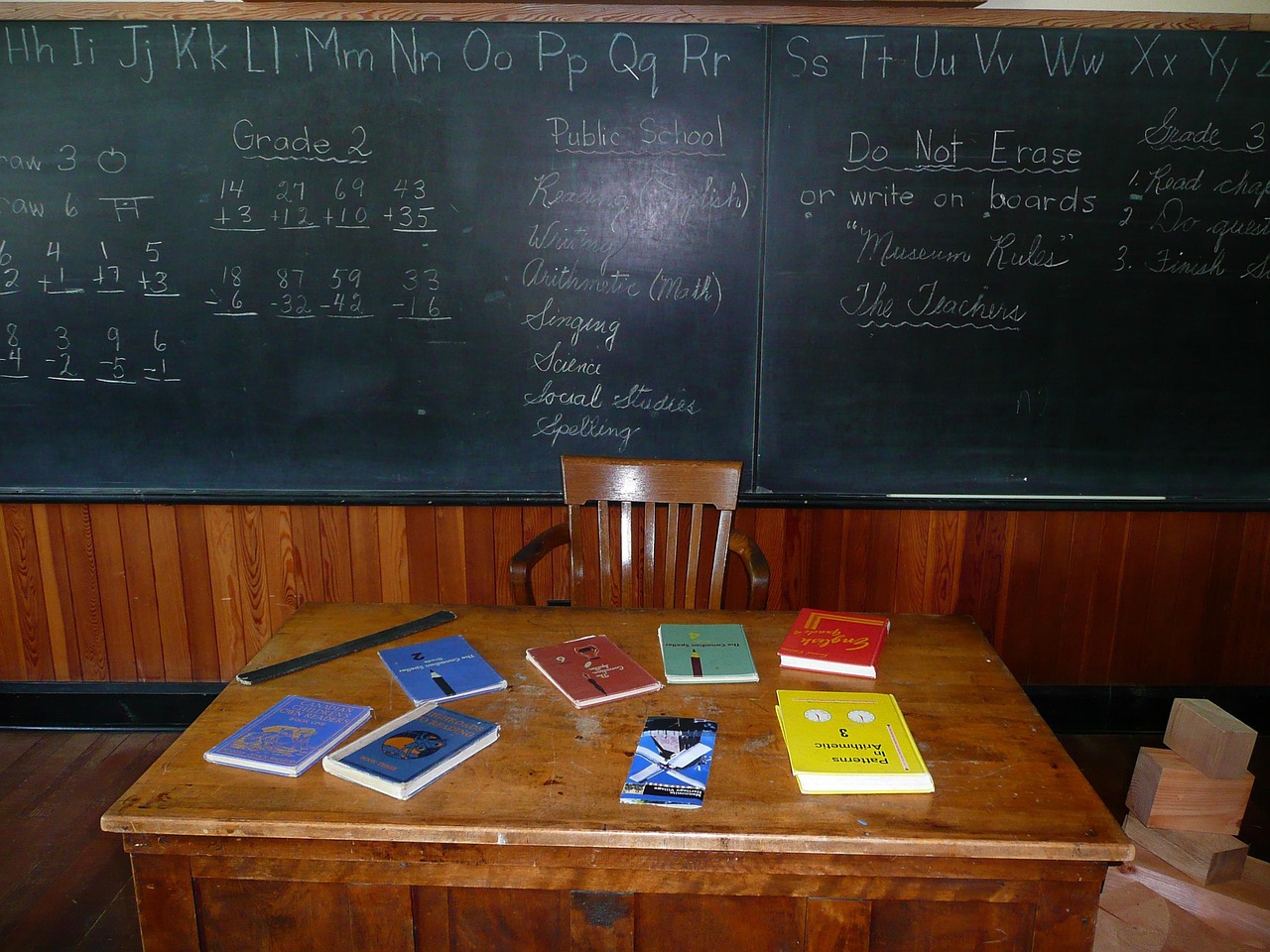

在伤痕处生长希望

当八里台学校的海棠花在四月重新绽放,黑板上已写下新的学期计划,这段特殊岁月留下的不仅是核酸检测的记忆,更是对生命教育、责任担当的深刻理解,正如一名学生在作文中写道:“我们学会了在 uncertainty(不确定性)中寻找 certainty(确定性)——那便是相互守护的承诺。”津南区八里台学校的抗疫故事,终将沉淀为中国疫情防控史册中一个关于勇气与智慧的注脚,提醒人们:最凛冽的寒冬里,希望永远在教育的土壤中孕育生长。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏