2022年的春天,当赣江两岸的油菜花如期绽放时,吉安这座以“文章节义之邦”闻名于世的城市,却迎来了一场前所未有的考验——新一轮新冠疫情突袭而至,街道突然安静,商铺陆续关闭,核酸检测点的长队成为城市特殊的风景线,在这场没有硝烟的战争中,吉安的山水与人文、坚韧与温情,共同书写了一部动人的抗疫史诗。

山水之间的紧急动员

吉安,古称庐陵,地处赣江中游,千百年来以其独特的山水格局滋养着世代居民,病毒的侵袭打破了这份宁静,疫情初期,吉安迅速启动应急响应机制,各级政府部门连夜部署,构建起“市-县-乡-村”四级联防联控网络,在青原区的老旧小区,社区工作者用方言广播宣传防疫政策;在井冈山下的乡镇,村干部骑着电动车穿梭于田间地头,确保排查不漏一人,这座曾经见证革命烽火的城市,再次展现出高效的组织能力。

值得一提的是吉安的“智慧抗疫”,依托数字政务平台,吉安在48小时内上线了物资保障系统,居民通过手机即可订购生活必需品,流调人员利用大数据精准锁定传播链,将疫情影响控制在最小范围,这些举措不仅体现了现代城市的治理水平,更延续了庐陵文化中“知行合一”的务实精神。

凡人微光,照亮抗疫之路

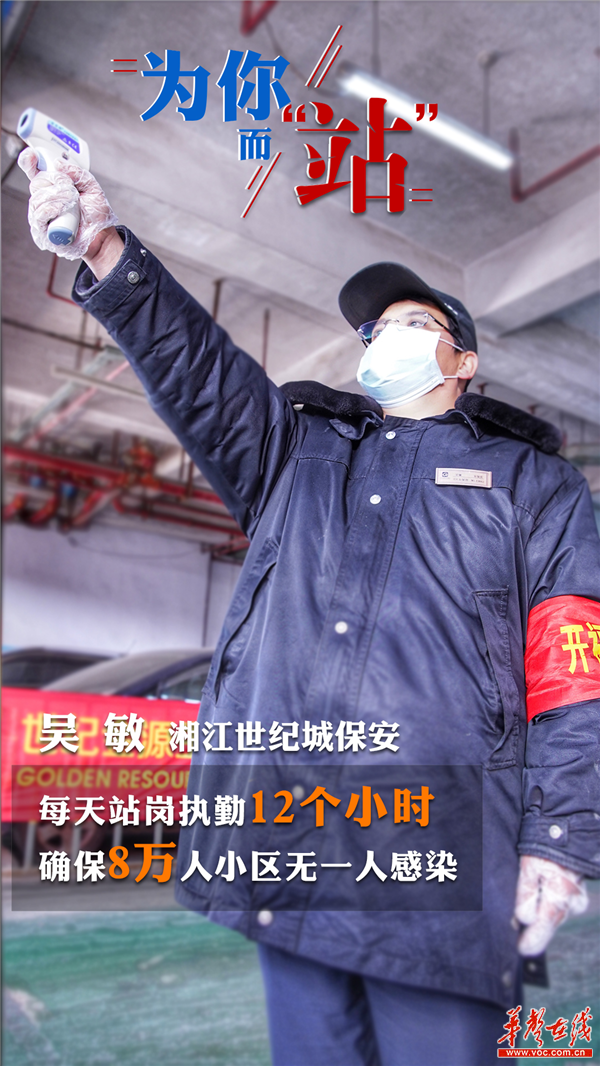

疫情之下,最动人的是普通人的坚守,在吉州区的某个隔离点,护士刘梅连续工作36小时后,靠在椅子上睡着的照片在朋友圈刷屏;永丰县一位菜农清晨采摘500斤蔬菜免费送往封控小区,只说了一句“邻里乡亲,互相帮衬”;吉水县的教师自发组建“线上辅导团”,为抗疫人员子女提供功课辅导……这些平凡身影,构成了吉安抗疫最坚实的屏障。

尤其令人动容的是文化力量的注入,有文艺工作者创作抗疫主题的采茶戏短视频,用乡音抚慰焦虑;有书法家撰写“赣水苍茫,庐陵必安”的条幅悬挂于街头;更有一群大学生在隔离期间整理出《吉安历代抗疫文献辑录》,从文天祥的《正气歌》到古代医家的防疫药方,重新发掘这片土地上的抗争精神,这种文化自觉,让抗疫不仅是科学战役,更成为一次精神的淬炼。

红色基因与绿色生态的双重守护

作为井冈山精神的发源地,吉安在抗疫中自然融入了红色基因,许多疫情防控临时党支部以“红旗岗”命名,党员志愿者佩戴徽章值守一线,重现了“支部建在连上”的传统,吉安巧妙运用生态优势,将部分核酸采样点设在公园和江畔,让市民在排队时仍能感受“青山绿水入窗来”的城市风貌。

更深远的是对可持续发展的思考,疫情期间,吉安加速推进中医药产业发展,依托本地丰富的药材资源,推广艾灸、药膳等预防方案;乡村旅游区创新推出“云游井冈”直播,为疫后复苏埋下伏笔,这些举措既应对了当下危机,也契合了吉安长期坚持的绿色发展路径。

从危机到转机:一座城市的成长

经过两个多月的艰苦奋战,吉安逐步恢复正常秩序,但疫情带来的改变仍在延续:社区网格化管理更加精细,市民养成了更健康的卫生习惯,数字化应用覆盖了更多生活场景,更重要的是,这场危机让吉安人重新认识了家乡——那些曾经被忽略的邻里情谊、文化根脉与组织力量,在特殊时期焕发出耀眼的光芒。

吉安的早市重新飘起炒粉的香气,白鹭洲书院的琅琅书声再次响起,但抗疫记忆中那些温暖瞬间已融入城市肌理:志愿者编写的《庐陵防疫谣》仍在传唱,社区建立的互助群组转为长期服务平台,许多年轻人因为这段经历选择留在家乡发展……

疫情终将过去,但吉安在这场考验中展现的坚韧、智慧与温情,恰似赣江之水,穿越群山,奔流不息,这座有着千年文脉的城市用行动证明:真正的力量,不仅在于战胜困难,更在于在困难中生长出面向未来的希望,当春风吹过吉州窑的古址,当桃花开满武功山的山坡,一个经历过淬炼的吉安,正带着对生命更深的敬畏,对城市更真的热爱,走向新的明天。

"希望通过本文,你能对吉安 疫情和吉安疫情什么时候封城有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏