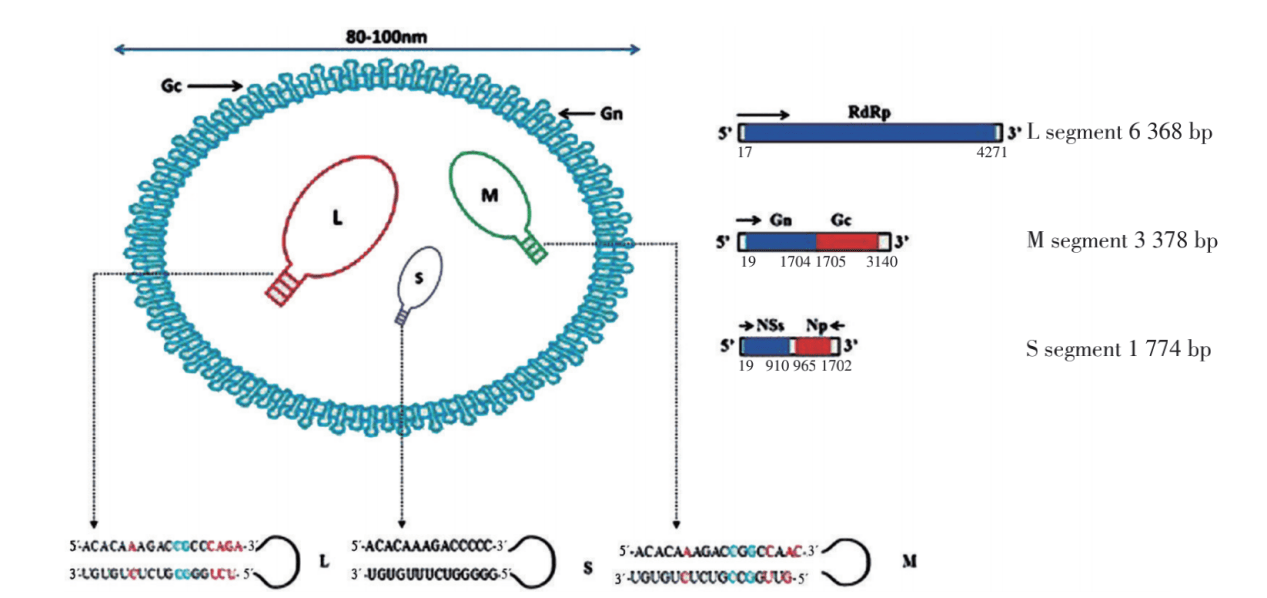

新型布尼亚病毒(New Orthonairovirus),又称发热伴血小板减少综合征病毒(SFTSV),是一种主要通过蜱虫叮咬传播的病原体,近年来在中国部分地区呈现散发或局部暴发趋势,感染该病毒后,患者可能出现发热、血小板减少、白细胞降低及多器官功能损害等症状,严重时甚至危及生命,在诊断过程中,核酸检测是关键手段之一,当我们拿到一份新型布尼亚病毒的核酸检测报告时,该如何正确解读呢?本文将从检测原理、结果判读、临床意义及注意事项等方面,为您详细解析。

新型布尼亚病毒核酸检测的基本原理

核酸检测(如RT-PCR方法)是目前检测新型布尼亚病毒的主要技术,其原理是通过提取患者样本(如血液、组织液)中的病毒RNA,经逆转录为互补DNA后,利用特异性引物和探针进行扩增,从而检测病毒核酸的存在,这种方法灵敏度高、特异性强,能在感染早期快速识别病毒,为及时治疗和防控提供依据,检测结果会以“阳性”“阴性”或具体数值(如Ct值)的形式呈现。

核酸检测结果的常见形式及解读

一份典型的核酸检测报告通常包含样本信息、检测方法、结果描述和参考范围,以下是常见的几种结果及其含义:

-

阳性结果(Positive)

- 含义:在样本中检测到新型布尼亚病毒核酸,表明当前存在病毒感染。

- 临床意义:阳性结果结合患者症状(如发热、乏力、出血倾向)和流行病学史(如蜱虫接触史),可确诊为新型布尼亚病毒感染,此时需立即就医,进行隔离治疗,以防病情恶化或传播。

- 注意事项:阳性结果不一定代表病情严重,需结合其他指标(如血小板计数、肝肾功能)综合评估,早期阳性患者可能症状轻微,但仍需密切监测。

-

阴性结果(Negative)

- 含义:未在样本中检测到病毒核酸,提示当前无感染或病毒载量低于检测限。

- 临床意义:阴性结果通常可排除活动性感染,但需注意“假阴性”可能,在感染极早期或恢复期,病毒载量较低,可能导致检测不到;样本采集不当或保存问题也可能影响结果,如果患者有典型症状或高危暴露史,即使初次检测为阴性,也建议在24-48小时后复查。

- 补充建议:阴性结果需结合抗体检测(如IgM/IgG)综合判断,因为抗体在感染后期才出现,可辅助诊断。

-

临界值或不确定结果

- 含义:部分报告可能显示“临界”或“灰区”,通常与Ct值(循环阈值)相关,Ct值代表扩增信号达到设定阈值所需的循环数,值越高表示病毒载量越低。

- 临床意义:如果Ct值接近参考上限(如35-40),可能提示低水平感染或残留核酸,需重复检测确认,此类结果常见于恢复期患者或既往感染者。

- 处理方式:医生会结合病程、症状和其他检查(如影像学)进行综合判断,必要时建议动态监测。

核酸检测结果的临床意义与局限性

核酸检测是诊断新型布尼亚病毒感染的“金标准”,但其结果需在临床背景下解读:

- 早期诊断价值:在发病初期,病毒载量较高,核酸检测阳性率可达90%以上,有助于快速干预。

- 监测治疗反应:动态检测核酸水平(如Ct值变化)可评估抗病毒治疗效果,若病毒载量下降,提示治疗有效。

- 局限性:核酸检测无法区分既往感染和现症感染,也可能受样本质量影响,常需与血清学检测互补使用。

普通人群如何应对检测结果?

- 若结果为阳性:保持冷静,立即遵循医嘱进行隔离和治疗,注意观察症状变化,避免与他人密切接触,防止通过血液或分泌物传播。

- 若结果为阴性:但曾有蜱虫叮咬史或疑似症状,应继续观察身体情况,并采取防护措施(如使用驱虫剂、避免野外活动)。

- 预防优先:新型布尼亚病毒暂无特效疫苗,预防是关键,在疫区活动时,应穿长袖衣物、使用驱蜱药物,并定期检查身体是否有蜱虫附着。

新型布尼亚病毒核酸检测是防控该疾病的重要工具,正确解读结果需要结合临床、流行病学及多次检测动态分析,阳性结果提示感染需及时治疗,阴性结果不可掉以轻心,临界值则需进一步验证,公众应提高对蜱传疾病的认知,一旦出现疑似症状,尽早检测并寻求专业医疗帮助,通过科学解读检测报告,我们不仅能保护自身健康,还能为公共卫生防控贡献力量。

"希望通过本文,你能对新型布尼亚病毒核酸检测结果怎么看和新型布尼亚病毒核酸检测结果怎么看大于100有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"温馨提示:本文仅供参考,具体诊断和治疗请遵循医疗机构指导,如有疑问,请及时咨询感染科或公共卫生专家。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏