2021年末,当寒潮席卷古都西安时,一场突如其来的新冠疫情打破了这座千年城市的宁静,街道上空无一人,钟楼的灯光孤寂地照亮着石砖路,回民街的烟火气被消毒水味取代——西安,这座常以“十三朝古都”的辉煌示人的城市,首次以“封城”的姿态成为全国焦点,病毒,这个无形的敌人,不仅考验着城市的应急体系,更折射出人类在灾难面前的脆弱与坚韧。

疫情骤起:从常态化防控到“封城”应急

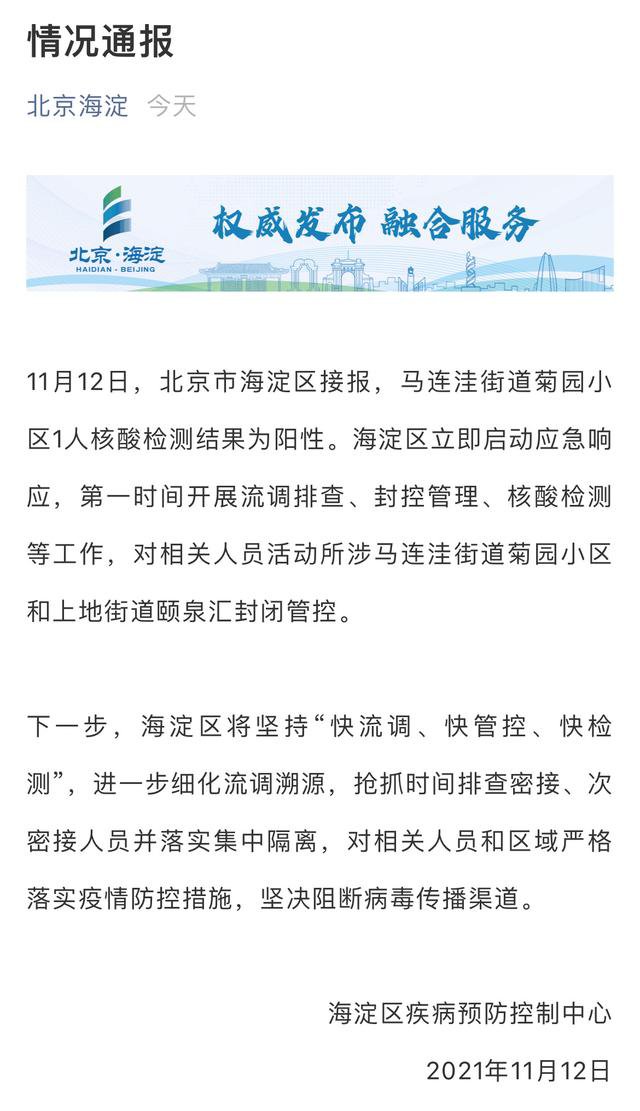

西安的病毒情况并非孤立事件,自2020年初新冠疫情全球暴发以来,作为西北交通枢纽的西安始终处于防控前沿,2021年12月,德尔塔变异株的快速传播让形势急转直下,单日新增病例从个位数跃升至百例以上,传播链模糊不清,社区隐匿传播风险激增,12月23日,西安宣布实行全市封闭管理,近1300万居民进入“静默状态”,学校停课、交通停运、小区封闭,这座昔日熙攘的城市仿佛被按下了暂停键。

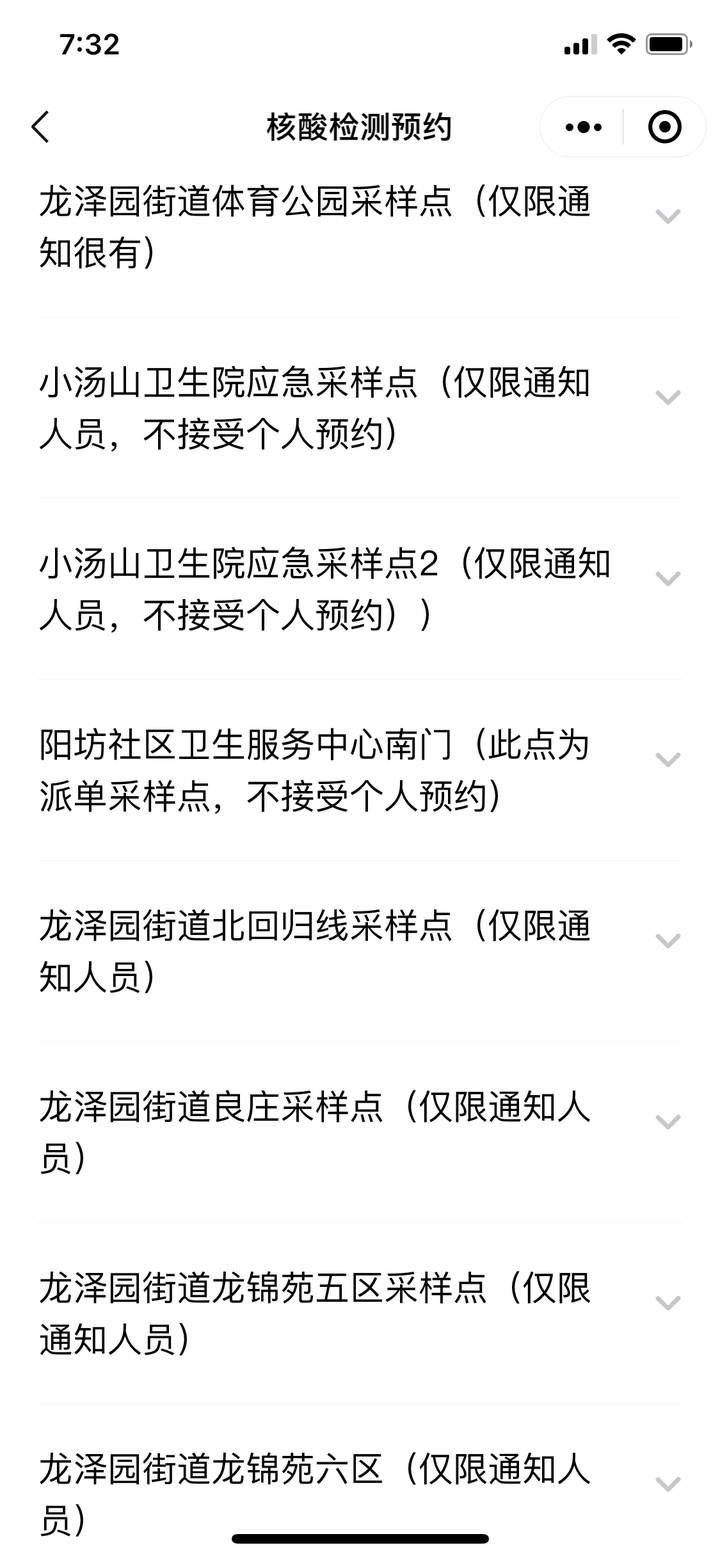

封城决策的背后,是病毒传播速度与公共卫生承载力的激烈博弈,西安的医疗资源虽丰富,但面对指数级增长的确诊病例,仍显捉襟见肘,核酸检测点排起长队,隔离病房一床难求,市民的焦虑与医护的疲惫交织成一幅复杂的抗疫图景。

困境与挑战:病毒照见的人性与制度

疫情如同一面镜子,映照出城市治理的亮点与盲区,西安的快速响应避免了病毒大规模外溢,数千名医护人员逆行驰援,社区工作者和志愿者筑起基层防线;初期物资配送混乱、就医通道梗阻等问题也引发社会热议。“孕妇医院门口流产”“心梗患者延误救治”等事件,暴露出应急体系在精细化与人本化方面的不足。

病毒不仅是医学课题,更是社会课题,封控期间,西安人展现了惊人的韧性:邻居间共享菜蔬,网友接力传递求助信息,艺术家在阳台敲响战鼓……这些微光汇聚成黑暗中的温暖,但与此同时,部分群体的困境亦不容忽视——外来务工者滞留、慢性病患者断药、小微企业生存艰难,病毒放大了社会脆弱性,警示我们:抗疫需统筹“防病毒”与“保民生”。

科学与反思:从西安到未来的启示

西安疫情最终在2022年1月下旬得到控制,封城措施逐步解除,回顾这场战役,许多经验值得深思。科学防控是基石,病毒变异无常,但核酸检测、流调追踪、疫苗接种仍是核心手段,西安后期推广的“核酸+抗原”筛查模式,为精准防控提供了范本。城市韧性需提升,现代都市依赖复杂网络,一旦遭遇冲击,水电、物流、医疗等系统必须具备抗压能力,西安的教训推动多地完善应急预案,例如建立绿色就医通道、数字化物资调度平台等。

更重要的是,抗疫需超越“孤岛思维”,病毒无边界,西安的封城虽阻断了本地传播,但全球疫情未歇,输入风险长期存在,今日的西安已回归常态,但“扫码通行”“定期核酸”已成为生活的一部分,这提醒我们:人类与病毒的共存将是长期命题,既不能掉以轻心,也不应因噎废食。

在病毒与文明之间

西安的病毒情况,是一次对现代城市文明的压力测试,它让我们看到,在科技昌明的时代,人类依然可能被微观世界的敌人逼入困境;但也让我们相信,一座城市的真正力量,不在于无懈可击的完美,而在于困境中迸发的勇气、自省与互助精神,千年古都的城墙曾抵挡过刀剑烽火,它守护的众生正以智慧与包容,应对着无形的挑战,病毒终会退场,而西安的故事,将作为一枚深刻的印记,铭刻在人类与疾病抗争的长卷中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏