当新冠病毒在武汉华南海鲜市场悄然完成跨物种传播的致命一跃时,没有人能预料到这微不可见的病原体将在地球表面掀起何等规模的空间革命,短短数月间,疫情的涟漪从一座城市扩散至整个国家,继而跨越山川海洋,将全人类卷入同一场风暴,这张不断扩张的疫情地图,不仅记录着病毒的传播路径,更铭刻着人类文明在全球化时代的新型脆弱性与韧性。

疫情的空间扩散呈现出令人震惊的层级跃迁,最初是局地性的集中爆发,随后通过现代交通网络迅速升级为区域性危机,当病毒借助国际航班跨越国界,疫情完成了向全球性灾难的质变,据世界卫生组织统计,截至2022年初,全球已有超过200个国家和地区报告新冠病例,这种空间扩散的速度与范围,在人类历史上绝无仅有,从北极科研站到太平洋岛国,从喜马拉雅山麓到亚马逊雨林,几乎无人能置身事外,这种“无差别攻击”揭示了全球化背景下,人类聚居区已通过复杂的交通网络连接成高度互动的命运共同体。

疫情波及范围之广,深刻暴露了人类社会空间组织的内在脆弱性,全球供应链的精细分工在疫情冲击下显得不堪一击,一座工厂的停产可能引发跨大陆的生产停滞;密集化城市生活原本的效率优势,在病毒面前转化为传播温床;国际旅游业的蓬勃发展,无意中为病原体搭建了高效的传播桥梁,这些现代文明的骄傲成就,在疫情冲击下瞬间显露出其脆弱本质,正如德国社会学家贝克所言,我们正生活在“风险社会”中,文明决策产生的风险已超越地域限制,成为全球性存在。

疫情的空间不平等性同样发人深省,当发达国家凭借充足的疫苗储备逐步走向复苏时,许多发展中国家仍在疫情泥潭中挣扎,这种“免疫鸿沟”不仅反映了全球公共卫生资源分配的结构性失衡,更预示着疫情将对世界经济地理格局产生持久影响,病毒本身不歧视,但社会结构却让不同群体、不同地区承受着截然不同的疫情代价,贫民窟的密集居住条件、难民营的医疗资源匮乏、边缘地区的公共卫生基础设施不足,这些都成为疫情快速蔓延的催化剂,也是疫情波及范围中最为惨烈的章节。

面对这场空间危机,人类的应对策略同样具有鲜明的地理特征,封城措施试图通过划定空间边界阻断传播链;社交距离政策重新定义了个体间的安全空间;健康码系统则创建了动态的风险地理标识,这些措施共同构成了一套复杂的空间治理技术,在保障公共卫生的同时,也引发了关于隐私权、自由权与生命权孰轻孰重的深刻辩论,不同文化背景下的防疫策略差异,体现了空间治理的地方性智慧与路径依赖。

当疫情的阴霾逐渐散去,它所重塑的地理图景将持续影响人类文明的发展轨迹,远程工作的普及可能逆转数十年来的人口城市化潮流;供应链的区域化重构将改变全球产业布局;公共卫生安全成为地缘政治的新维度,这些变化提示我们,在后疫情时代,我们需要构建更具韧性的空间组织方式——既能享受全球化带来的繁荣,又能有效应对全球性危机的挑战。

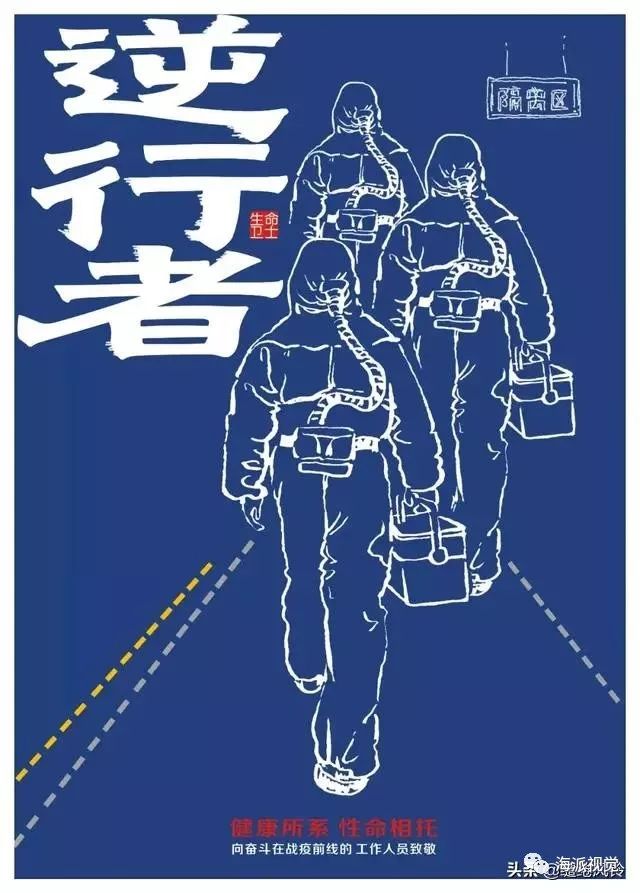

疫情波及范围之广,既是一次严峻的考验,也是一面清晰的镜子,它照见了人类文明的紧密相连与脆弱本质,也映出了我们共同面对危机时的智慧与勇气,在这片被疫情重新绘制的世界地图上,没有孤岛,只有大陆;没有旁观者,只有同行者,理解这次疫情的空间逻辑,不仅是为了纪念这场全球苦难,更是为了装备我们自己,以迎接未来可能出现的任何挑战。

"希望通过本文,你能对此次疫情波及范围和此次疫情波及范围是什么有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏