秋日的鹭岛,天高云淡,海风送爽,曾经因疫情而按下“慢行键”的厦门,如今正重新焕发勃勃生机,街头巷尾,烟火气渐浓;环岛路上,再现骑行者的身影;写字楼里,键盘敲击声愈发密集……这一切都清晰地指向一个信号:厦门的疫情防控工作,已正式进入扫尾阶段,这并非简单的宣告胜利,而是一个标志着战“疫”形势发生根本性好转的关键节点,它背后凝聚着无数人的汗水、坚守与期盼。

稳扎稳打,扫尾期的战略内涵

“扫尾期”一词,意味着疫情防控从“集中火力、围追堵截”的应急状态,转向“巩固成果、清理战场”的常态化精准防控阶段,对于厦门而言,这具体体现在以下几个方面:

是社会面清零的持续巩固,新增本土确诊病例主要集中在隔离管控人员中发现,社区传播链已基本被切断,这得益于前期快速、精准、彻底的流调溯源与大范围核酸筛查,将病毒的传播途径有效阻断。

是分区分级差异化防控策略的精准实施,封控区、管控区范围逐步缩小,符合条件的区域有序解除封控管理,降为低风险地区,这个过程并非一蹴而就,而是基于严谨的风险评估,像“绣花”一样精细,确保在恢复秩序的同时不留下任何风险死角。

是重点领域的攻坚收口,对集中隔离点进行有序规范的解封和消杀,对最后少数确诊病例进行全力救治,确保患者早日康复,环境采样与终末消毒工作全面铺开,力求彻底消除环境传播隐患。

回首来路,那些刻骨铭心的日与夜

扫尾期的从容,源于抗疫过程中的众志成城,回望厦门此轮战“疫”历程,是一幅由汗水、智慧与温情共同绘就的画卷。

- “厦门速度”与病毒赛跑:疫情初现,厦门立即启动应急响应机制,一夜之间,成千上万的医护人员、社区工作者、志愿者奔赴一线;数百个核酸采样点在短时间内搭建完成,市民们顶着烈日或星空,有序排队参与检测,共同构筑了疫情防控的第一道防线,这份高效与秩序,是厦门城市治理能力的生动体现。

- “科技赋能”精准防控:大数据、健康码、行程卡等科技手段被广泛应用,使得流调溯源更快速,风险人群识别更精准,无人机喊话、智能机器人配送等“无接触”服务,也在特定区域发挥了独特作用,展现了智慧城市在应对公共危机时的巨大潜力。

- “微光成炬”的凡人英雄:这里有脱下防护服后浑身湿透的“大白”,有在社区奔波为群众送菜送药的“红马甲”,有主动为隔离人员提供心理疏导的热心人士,还有无数遵守防疫规定、默默配合的普通市民,每一个平凡的个体,都成为了这座英雄城市抗疫史诗中不可或缺的字符。

- “八方支援”的温暖底色:兄弟城市的医疗队紧急驰援,省内各地的物资保障车辆源源不断……这份“同舟共济、共克时艰”的情谊,为厦门的抗疫斗争注入了强大的信心和力量。

扫尾不松懈,常态化防控织密安全网

进入扫尾期,并不意味着可以“马放南山,刀枪入库”,相反,这是一个需要更加警惕、更加注重长效的阶段。

“外防输入、内防反弹” 的压力依然存在,作为重要的口岸城市和旅游目的地,厦门必须严守机场、港口等入境关口,严格落实入境人员和高风险岗位人员的闭环管理,市内重点场所、重点机构、重点人群的常态化监测仍需加强,确保早发现、早报告、早隔离、早治疗。

筑牢全民免疫屏障 是关键一环,扫尾期的一项重要任务,就是继续积极推进新冠疫苗接种工作,尤其是老年人和加强针的接种,进一步提高全人群的免疫水平,为应对未来可能出现的疫情波动打下坚实基础。

公共卫生意识需持续提升,经历此疫,“戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集”等良好卫生习惯应内化为市民的自觉行为,公共场所的卫生管理标准也需长期维持在高水平,推动全社会形成更健康、更文明的生活方式。

重整行装,迈向高质量发展的新征程

疫情防控是惊心动魄的大战,也是艰苦卓绝的大考,它考验的不仅是一座城市的应急管理能力,更是其经济社会的韧性与活力。

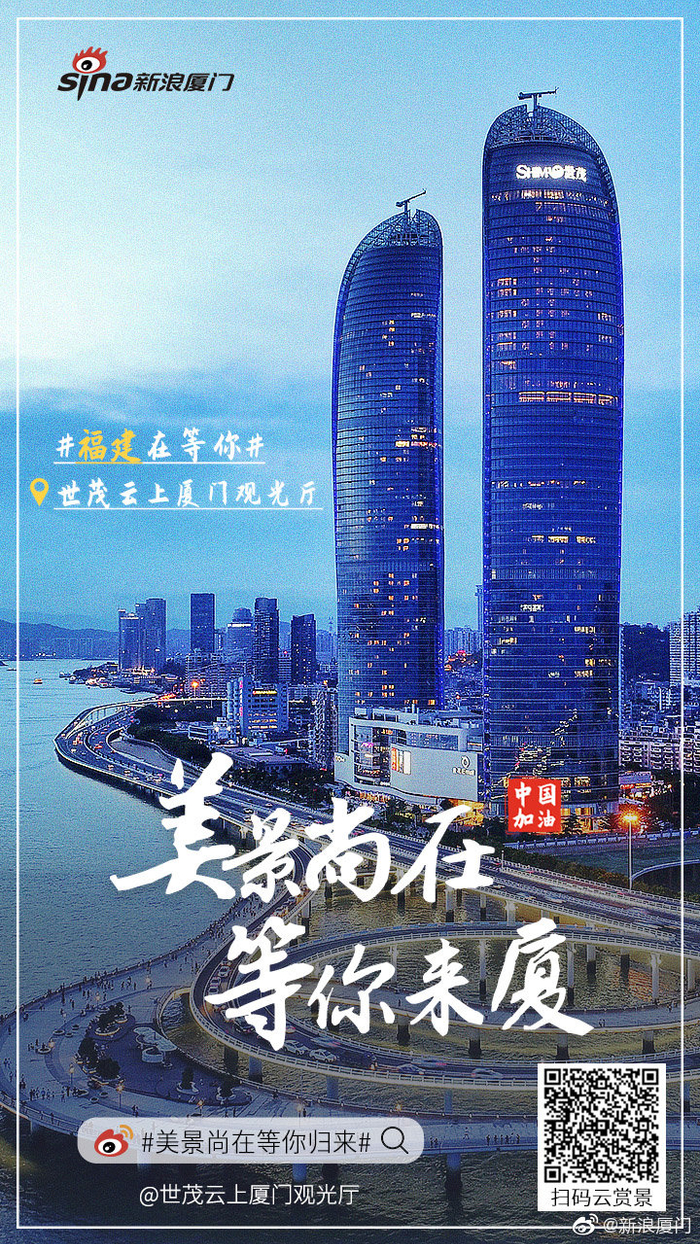

随着疫情进入扫尾期,厦门正全力推动复工复产、复商复市,政府部门出台一系列纾困惠企政策,助力市场主体渡过难关、恢复元气,从中山路的商铺重开,到软件园二期的灯火通明,再到厦门港集装箱轮船的频繁往来,经济脉搏正强劲有力地恢复跳动。

这次疫情,虽然带来了暂时的困难,但也暴露了短板,锤炼了队伍,凝聚了人心,它促使我们反思城市公共安全体系的建设,思考如何让城市发展更具韧性,相信经历这场淬炼的厦门,必将汲取经验教训,进一步完善城市治理体系,在高质量发展的道路上步履愈发稳健。

鹭江潮涌,生生不息,厦门疫情进入扫尾期,是阶段性的重要成果,更是迈向新起点的开始,这片土地上的每一个人,都曾为这场战“疫”贡献过自己的力量,让我们在回望中汲取力量,在珍惜中守护来之不易的成果,以更加坚定的步伐,共同迎接一个更加安全、繁荣、充满希望的厦门明天。

"希望通过本文,你能对厦门疫情进入扫尾期和厦门疫情进入扫尾期 专家提醒仍不能放松有更全面的认识。如果觉得内容有帮助,不妨点个赞或分享给身边的朋友。持续关注本站,解锁更多实用干货!"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏